香典返しをいつまでに贈ればよいのか、迷う方は多いようです。

「香典返し」とは、お通夜・葬儀で参列者から贈られた香典に対し、遺族からお返しする返礼品のこと。

香典返しを贈る時期には決まりがあり、遅すぎるのはもちろん、早すぎるのもマナー違反とされています。

この記事では香典返しを贈る時期について、宗教・宗派別に詳しく解説しています。

弔意への感謝の気持ちをしっかりと伝えるためにも、香典返しを贈るのにふさわしい時期を知っておきましょう。

目次

香典返しはいつまでに贈る?基本の時期と宗派ごとの違い

香典返しの準備に入るのは、葬儀が終わり、少し落ち着気を取り戻してからでも十分です。

香典返しを贈るのに適切な時期は、

- 仏式は忌明け(四十九日)後

- 神式は、五十日際後

- キリスト教式は、30日~1ヶ月後

と「宗教」によって異なります。

それぞれの宗教・宗派ごとに、香典返しを贈るのにふさわしい時期を紹介します。

【仏式】忌明け(四十九日)から1カ月以内が目安

仏式の葬儀の場合、香典返しを贈る時期は「忌明け法要(四十九日法要)が終わってから1カ月以内」が一般的です。

香典返しは、香典を供えていただいたことへの感謝だけでなく、「つつがなく四十九日の法要を執り行い、おかげさまで忌明けを迎えられました」という報告を兼ねて贈るもの。

このことから、忌明け前に贈るべきではないとされています。

とはいえ香典返しを贈るには、品物を選んだり、挨拶状やお礼状を作成したりする必要があるため、忌明けを待たず早めに手配しておくとスムーズでしょう。

▼四十九日法要のお返しの時期はこちら【香典返しとの違いに注意】

忌明けとは?

四十九日法要は、忌明け法要とも呼ばれます。

仏教では、人は亡くなると中陰(ちゅういん)と呼ばれる世界を49日間旅をし、その後行き先が決まるといわれています。

この49日間が終了することを「忌明け」というため、「忌明け法要」は「四十九日法要」とも呼ばれてるわけです。

四十九日は、亡くなった日(命日)を1日目として数えます。

また、四十九日は中陰が満ちる日なので「満中陰法要」ともいわれます。

浄土真宗の香典返しの時期

仏教の宗派の一つである「浄土真宗」には、亡くなった人はすぐに成仏するという「往生即成仏(おうじょうそくじょうぶつ)」の教えがあります。

そのため、残された遺族が成仏を祈る期間は必要ないとされています。従って、忌中という期間も設けられていません。

四十九日法要の意味合いも、故人を供養するためではなく、遺族が集まり仏に感謝しながら故人を偲ぶという考え方で行われます。

浄土真宗では初七日が終わってから1カ月以内に香典返しを贈るのが通例です。

初七日とは、故人が亡くなってから7日目、他の宗派では初めての忌日法要を行う日にあたります。

つまり、浄土真宗は他の宗派より比較的早めに香典返しを贈ることになります。

なお、似た名前の「浄土宗」は違う宗派なので注意が必要です。

浄土宗では、四十九日法要の後が忌明けとなります。

▼浄土真宗|香典返しのし(掛け紙)の選び方・書き方、挨拶状など詳しく

神式の香典返しの時期

神式の葬儀は、日本に古くから伝わる神道の形式で執り行います。

神道にはそもそも香典という習慣がありません。香典の「香」は線香・抹香の代わりに供えるという意味なので、神式の葬儀では「御玉串料(おたまぐしりょう・おんたまぐしりょう)」と呼ばれる金銭を供えます。

御玉串料への返礼が、仏式でいう香典返しに相当します。

神式の場合、故人が亡くなってから50日目が仏式の四十九日と同様の意味を持ち、この日に執り行う「五十日祭」をもって忌明けとします。

この日から1カ月以内をめどに返礼品を贈りましょう。

神式の返礼品のかけ紙の表書きは「志」または「偲び草」とするのが一般的です。

「偲び草」には、「故人を偲び懐かしむ気持ちを品物に代えて贈ります」という意味があります。

▼五十日祭|のし(掛け紙)の選び方・書き方、挨拶状など詳しく

キリスト教の香典返しの時期

キリスト教式の葬儀では、神式と同様に香典という考え方や風習はありません。

しかし、日本の慣習にならって、参列者が「御花料」を供える慣習が広まったようです。

この御花料へのお礼が仏式における香典返しにあたります。

お返しをする時期は、カトリックの場合は故人が亡くなってから30日目の「追悼ミサ」の後、プロテスタントは1カ月目の「召天記念日・記念式」の後が一般的です。

キリスト教式の返礼品のかけ紙の表書きは、「偲び草」や「志」、「感謝」とするのが一般的です。

▼キリスト教式の香典返し|のし(掛け紙)マナー、挨拶状について詳しく

家族葬の香典返しを贈る時期はいつまで?

家族葬を執り行う方も増えています。

「葬儀に参列できなかったから」「喪中はがきで訃報を知った」などの理由で、葬儀後や忌明け後に香典を贈ってくださる方も多いでしょう。

家族葬であっても、香典返しを贈る時期は、通常の葬儀と同じです。

葬儀後~忌明け前に香典をいただいた

忌明け後1カ月以内に香典返しを贈ります。当日、葬儀で香典をくださった方と同じ時期で問題ありません。

忌明け後に香典をいただいた

届いた日から10日以内を目安に、香典返しを贈りましょう。

家族葬における香典返しは、以下で詳しく解説しています。

香典返しの時期を早めるべきか悩むケース

次に「香典返しを早めに贈るべき?」と悩む、2つのケースについて解説します。

繰り上げ法要

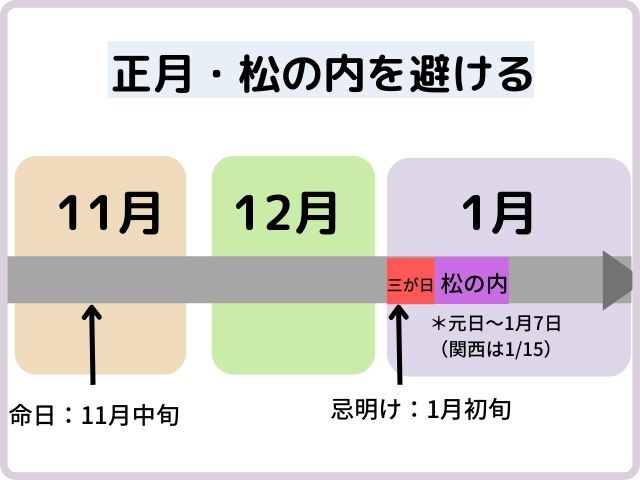

忌明けがお正月やお祝いごとと重なってしまったときは、スケジュールを前倒しして「繰り上げ法要」を行います。

ただし、繰り上げ法要であっても香典返しを贈るのは、本来の忌明けである四十九日が過ぎるまで待つことが多く、四十九日から1カ月以内が一般的です。

地域差や家の考え方にもよるので、あらかじめ親戚や葬儀業者に確認しておくことをおすすめします。

即日(当日)返し

葬儀当日に香典返しを贈る「即日返し」(当日返し・即返し)を選ぶ人も増えています。

即日返しのメリットは、遺族が後日、香典返しの品を手配する手間が省けることです。

ただし当日、用意する数に限りがあるため、香典返しが足りなくなる可能性もあり得ます。

即日返しで品物が足りなくなったときは、できるだけ早く追加で品物を贈りましょう。

葬儀で高額な香典をいただいた場合は、忌明け法要(四十九日法要)後に、追加でお返しを贈るのが丁寧な対応です。

香典返しの金額相場

香典返しの品物を選ぶ際に気になることといえば、「いくらぐらいの品物を贈ればいいの?」ということではないでしょうか。

ここでは、香典返しの金額の目安について解説します。

香典返しは半返し、「1/3~半額」が相場

香典返しの相場は地域によって多少の違いがあるものの、基本は「香典金額の1/3~半額」とされています。

香典の相場は故人の年齢や先方との関係性によっても変わります。

会社関係者や友人など、親戚ではない会葬者からの香典金額は5,000円~10,000円が一般的です。

したがって、準備しておくべき香典返しの相場は2,500円~5,000円程度を見込んでおくとよいでしょう。

高額の香典をいただいた場合は1/3~1/4返し

30,000円を超えるような高額な香典をいただいたときは、半額のお返しでもかなり高額になってしまいます。

きっちり半返しをすると、逆に相手に気を使わせてしまうかもしれません。

高額な香典を受け取った場合、香典返しは1/3の金額を目安にしても問題はありません。

したがって、香典が30,000円の場合は10,000円程度、50,000円の場合は15,000円程度、香典が10万円の場合は30,000円程度が相場となります。

とはいえ高額な消えものは選択肢が少なく、品物選びで迷ってしまうものです。

そんなときは、弔事用のカタログギフトを贈って、先方で好みの品物を選んでもらう方法がおすすめです。

▼【専門家監修】高額の香典へのお返し相場

<三浦先生からひとこと>

香典には不時の出費の相互扶助という意味もあるので、亡くなられた方の立場や関係を考慮して判断してもよいでしょう。

たとえば、大黒柱のご主人を亡くした場合や、親族からの高額の香典などは相互扶助の目的が強くなるので、半返しにとらわれる必要はありません。

香典返しにふさわしい品物とタブー

香典返しの品物は、長く残らずすぐに消費できる「消えもの」が基本です。

といった賞味期限が長い食品のほか、

などの消耗品も定番品です。

一方で、生鮮食品や昆布、酒などの慶事向けアイテム、縁起物モチーフのお菓子、華やかなパッケージのものは避けるべきです。

これらは配慮に欠けるとされ、贈るべきではありません。

タブーを避けたい方には、弔事用のカタログギフトが安心して選べる贈り物としておすすめです。

| 【価格別】香典返しカタログギフト 一覧ページへ ※すべて税込み価格 | ||

| ~3,000円 | 3,001~4,000円 | 4,001円~5,000円 |

| 5,001円~8,000円 | 8,001円~10,000円 | 10,001円~15,000円 |

| 15,001円~20,000円 | 20,001円~30,000円 | 30,001円~50,000円 |

| 50,001円~ | ||

香典返しの時期から遅れた!失礼のない対応は

葬儀後の忙しい作業に追われて香典返しの準備が遅れ、タイミングを逃してしまうこともあるでしょう。

香典返しを適切なタイミングで贈れなかった際の対応について解説します。

挨拶状に香典返しが遅れたことへのお詫びを記載

数日から数週間程度の遅れならそれほど気にする必要はないでしょう。

気がついた時点で迅速に手配をすれば問題はありません。

しかし、香典返しを贈るのが数ヶ月も遅れてしまったら、マナーとしてお詫びの一言を添える必要があります。

香典返しが遅れると、礼儀を欠いてしまうだけでなく、遺族が体調を崩しているのではないか、何かあったのではないかと心配をかけてしまうこともあるからです。

香典返しが遅れてしまう場合には、お詫びの言葉を記した挨拶状を添え、速やかにお届けするようにしましょう。

宗派によって香典返しの時期が違うことを知っておこう

香典返しをする時期は、宗教や宗派によって異なります。

早すぎたり遅すぎたりしないよう、適切なタイミングを把握しておきましょう。

香典返しのマナーは地域の風習が優先されることも多いため、状況に応じて柔軟に対応することをおすすめします。

昨今では以下の理由から、香典返し用のカタログギフトを贈る人が増えています。

- もらった側が好きなものを選べるため満足度が高い

- 贈る側にとっても品選びの手間が省ける

ギフト専門店「GIFTA(ギフタ)」では、掛け紙(のし)・包装・挨拶状無料でお届けしております。

一定金額以上のご購入で、送料が無料になります。

まとめ買いにお得な最新版・割引カタログギフトなど、香典返しにぜひお役立てください。