四十九日法要では当日、列席者から御仏前(現金)や供物を頂戴します。

その金品に対し、施主側はお返しをするのがマナーです。これを「四十九日のお返し」といいます。

四十九日のお返しの内容は、基本的に以下2つです。

- 法要後、会食の席を用意する

- 手土産として「引き出物(粗供養)」を差し上げる

葬儀・通夜でいただいた香典へのお返しとは、贈る時期も相場も違います。

この記事では、

- 「四十九日のお返し」と「香典返し」の違い

- 四十九日のお返しの相場金額

- 掛け紙(通称のし紙)マナー

- 四十九日のお返しにふさわしい品物

ほか、欠席された方へのお返しなど、基本からレアケースの対応を網羅して解説。安心して四十九日法要の日を迎えるために、ぜひ参考にしてください。

目次

四十九日法要は、ひと区切りを迎える大切な法要

「四十九日(忌明け)法要」は、故人が亡くなってから49日目に行う大切な法要です。

なぜ重要なのか?それは仏教の教えに由来します。

人は亡くなると中陰(ちゅういん)と呼ばれる世界を四十九日間旅をするといいます。

その中陰で来世の行き先を決める裁判が七日ごとに行われ、四十九日目に行き先が決まるといわれています。

遺族はその期間に亡き人が極楽浄土に行けるよう祈ります。この祈りを捧げる49日間を「忌中」といいます。

この忌中が終了する四十九日目に「四十九日(忌明け)法要」を営み、「忌明け」となります。

「四十九日法要」は忌明けの節目ともいえる法要であるため、親族をはじめ、多くの列席者が集まる傾向にあります。

四十九日法要のお返し|金額相場と計算方法

四十九日法要のお返しは、以下の2パターンが基本です。

- 列席者と「会食」し、手土産として「引き出物」を差し上げる

- 列席せず、御仏前(供物料)をくださった方に、後日「返礼品」を贈る

「1」の手土産のことを一般的に「引き出物」といいますが、関西地方では「粗供養」と呼ばれています。

それぞれの金額相場をご説明しましょう。

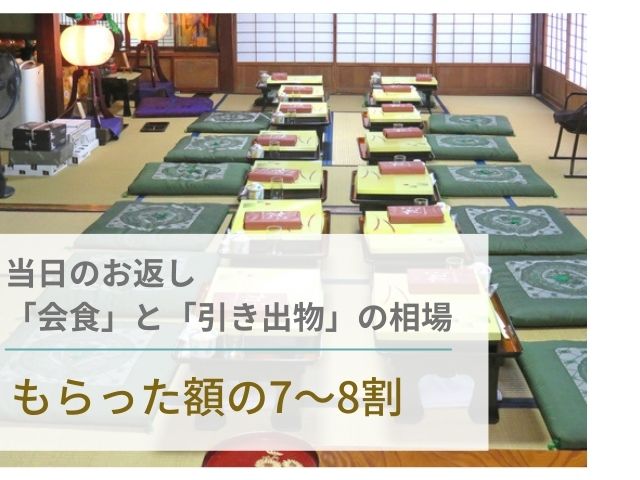

1. 当日のお返し|「会食」と「引き出物」の相場

四十九日法要の当日のお返しは、

1人分(または1家族)の「会食代+引き出物代」が、いただいた御仏前金額の7割~8割になるよう予算を組みます。

『会食代』と『引き出物』の各相場は以下を参考にしてください。

| 御仏前の金額 | お返しの金額 |

| 大人1名様 1万円 |

引き出物 2,000円~3,000円 |

| 会食代 5,000円~8,000円 | |

| 大人2名様 2~3万 |

引き出物 3,000円~5,000円 |

| 会食代 5,000円~8,000円 | |

| ご夫婦2名+子ども2名様 3万または5万 |

引き出物 3,000円~5,000円 |

| 会食代 5,000円~8,000円 |

親族間の慣習などから、当日いただくであろう金額を予測して配分を検討しましょう。

引き出物は、1家族から複数人が列席した場合でも、1家族に1つが基本です。

多めの御仏前をいただいた場合を想定し、2~3種類の引き出物を準備しておくのも一つの方法です。

- 1500円の品と2500円の品

- 2000円の品と3000円の品

といった具合です。

前述したとおり『会食代+引き出物代がいただいた金額の7割~8割になるように準備する』という基本を押さえておけば、失礼に当たることはないはずです。

しかし、地域によっては『会食代』と『引き出物』で「全返し」とする場合などもあり、一概にはいえません。

四十九日法要のお返しは、

- 地域の慣習に従う

- 各自の事情をふまえて予算を組む

など柔軟に対応するとよいでしょう。

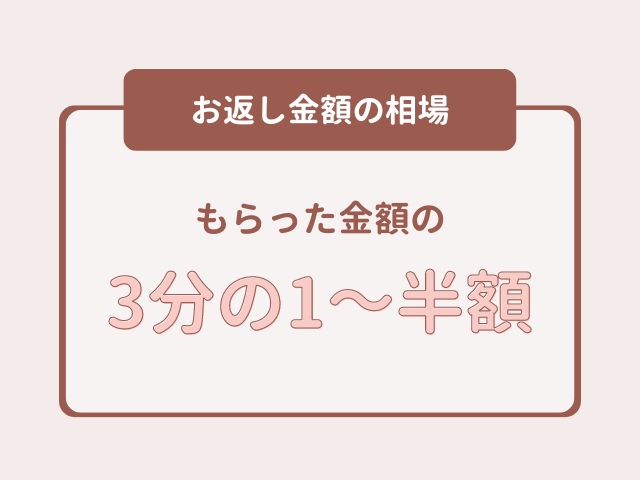

2. 欠席者へのお返し|もらった額の1/3〜半額が相場

四十九日法要を欠席された方から、御仏前(現金)が届くケースもあります。

- 郵送で届く

- 列席者が預かってくる

ことが多いようです。

欠席者には、いただいた御仏前金額の1/3~半額程度の返礼品を贈りましょう。

日本では、いただいた金額の半額程度の品物を御礼としてお返しすることを「半返し」といい、昔からお返しの基本とされてきました。

例えば1万円の御仏前をいただいたら、3,000円~5,000円の品物をお返しします。

返礼品を配送するならいつまでに贈る?

列席者への返礼品など配送する場合は、四十九日法要後、1カ月以内に相手の手元に届くよう手配するのが基本です。

注意「香典返しと49日のお返し」の混同はマナー違反の引き金に

四十九日法要のお返しと香典返しは、まったく別物です。

これらを混同してしまうと、マナー違反につながりかねません。今一度、それぞれの意味を押さえておきましょう。

| 意味 | 時期 | |

| 香典返し | 通夜・葬儀でいただいた香典に対するお礼 | 四十九日法要が終わって1か月以内 |

| 四十九日法要のお返し | 法要でいただいた「御仏前やお供え物」に対するお礼 | 当日が基本 |

香典返しは葬儀でいただいた香典(現金)へのお返し

「香典返し」を四十九日法要の前後に贈ってしまうのは誤った対応の一例です。

香典返しは、通夜・葬儀でいただいた香典に対するお礼であるのと同時に、「無事、忌明け(四十九日)を迎えました」といった報告でもあるからです。

- 香典返しは、四十九日法要が終わって1か月以内

- 四十九日のお返しは、基本当日

と覚えておきましょう。

「香典返し」と「四十九日お返し(引き出物)」を同時に贈るのはNG

四十九日法要の当日に、「香典返し」と四十九日法要のお返しである「引き出物」を一緒に手渡してしまうのもNGです。

お会いした際、二つの品を同時にお渡しすることは一見合理的に思えますが、「香典返し」と「引き出物」は同時に渡すものではないのでマナー違反です。

もちろん、通夜・葬儀で香典をいただいたのに、「引き出物」だけで済ませるのもいけません。

- 四十九日のお返し(引き出物)は当日

- 香典返しは、四十九日法要が終わって1か月以内

礼を欠くことがないよう違いを押さえておくことが大切です。

<監修者・三浦先生からのひとこと>

香典返しは四十九日の忌明け後に贈るのが基本ですが、葬儀当日にお返しをしてしまう「当日返し」という方法もあります。

葬儀当日には会葬してくださったことに対する御礼として「会葬御礼」を渡すので、そのへんも混乱しないようにしてください。

- 会葬に対する「会葬御礼」

- 香典に対する「香典返し」

- 四十九日法要の列席者への「引き出物」と欠席者への「返礼品」

など、いろいろあってわかりにくい。

だからこそ、基本的なことを知っておくと、アドバイスをもらったり判断したりするのに役立ちます。

四十九日にお供え・供花をもらったらお返しは

四十九日法要に列席した親族か、御仏前(現金)に加えて

- 果物やお菓子などの「お供え物」

- 祭壇の周りに飾る「供花(きょうか・くげ)」

をいただくことがあります。

「お供えもの・供花にもお返しは必要?」と悩むところですが、原則は

とされています。お供え物・供花へのお返しは不要と考えて差し支えないでしょう。弔意を表してくださった方へは後日にお礼状を贈り、感謝の気持ちを伝えましょう。

ただし、1万円以上のお供え物・供花をいただいた場合は、別途お返しすることをおすすめします。

弔事マナーに則し「1/3~半額程度のお返し品」に挨拶状を添えて贈りましょう。

【法事でお供え・供花をくださった方への挨拶状(お礼状)】

謹啓

亡父 ○○○○儀 ○○○法要に際しましては

過分なお心遣いを賜りまして誠にありがたく厚くお礼申し上げます

(ささやかではございますが お礼のしるしに心ばかりの品をお贈りいたします

ご受納くださいますようお願い申し上げます)

ご厚情に感謝申し上げますとともに 今後も変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます

書面にて失礼ではございますが まずはお礼かたがたご挨拶申し上げます

謹白

○○年○○月○○日

○○○○

※1万円以上のお供えをくださった方へ、返礼品を贈る場合は、( )内の文言を付け加えます。

親族から高額の御仏前をもらったときのお返し

親族や近しい方から3万円以上の高額な御仏前をもらったときの対応を解説します。

四十九日法要の当日に差し上げる「引き出物」は、当日いただく御仏前の金額におおよその検討をつけて準備するしかありません。

そのため「いただいた金額と引き出物の金額が釣り合わない…」といったケースもでてくるでしょう。

一般的には引き出物で済ませることが多いようです。

気になる場合には、後日改めてお礼状とともに2000円~5000円程度の品物を贈ればよいため、慌てる必要はありません。

高額の御仏前へのお返しの品は、いつ贈る?

四十九日法要後、1週間から10日以内にお届けすれば、礼を欠く心配はないでしょう。

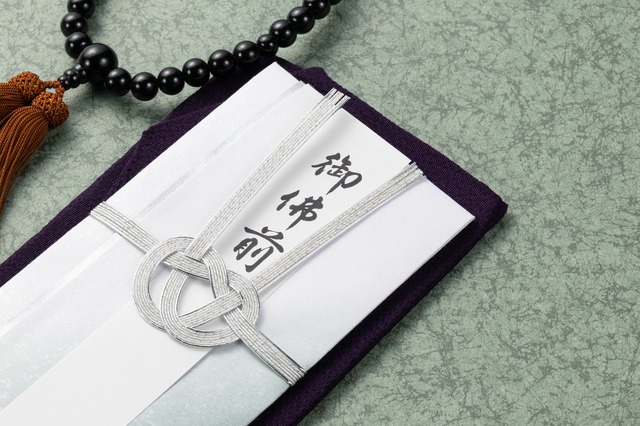

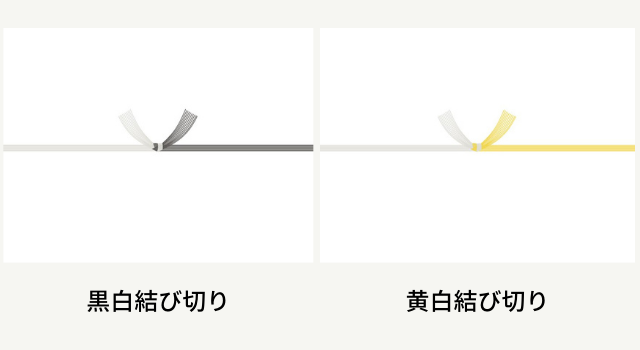

追加のお返しにかける掛け紙(通称:のし)は、上の画像を見本にしてください。

- 黒白の結び切り(関西地方は、黄白の結び切りが多い)

- 「御礼」もしくは「志」「心ばかり」と表書き

配送する場合は、品物に挨拶状を添えましょう。

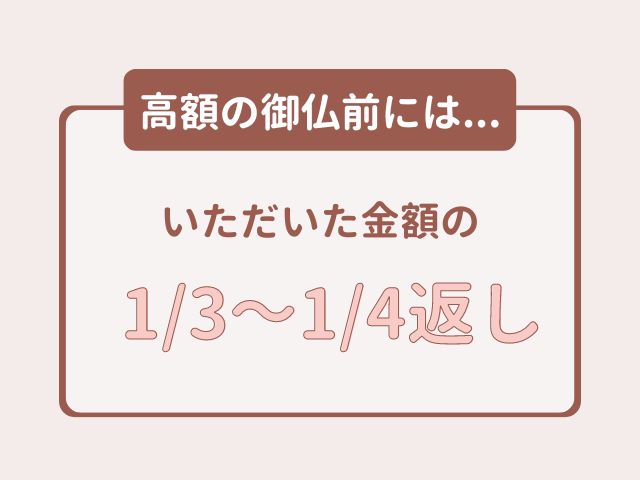

欠席者からの高額な御仏前には1/3~1/4返し

欠席者から高額な御仏前が送られてきた場合はどうでしょうか。

その際は、もらった金額の1/3~1/4返しでよいとされています。

弔事マナーの基本である半返しでなくともマナー違反ではありません。

なぜなら、高額の御仏前には「残された遺族を助けたい」「このお金を役立ててほしい」という気持ちが込められているからです。

四十九日法要に欠席したにも関わらず、高額の御仏前を包んでくださった方に半返ししてしまうと、相手の気遣いを無下にすることになりかねません。

御仏前+お供え物の合算が高額の場合も、1/3~1/4程度の返礼品を贈るとよいでしょう。

【欠席者】高額な御仏前へのお返しの品は、いつ贈る?

四十九日法要後、1カ月以内に相手の手元に届くように準備します。配送する場合は、挨拶状を添えましょう。

掛け紙(通称:のし)の表書きは、「志」が一般的です。

親族から高額な御仏前をもらったら。お返しに商品券は失礼?

- 高額の御仏前に追加でお返しをする

- 四十九日法要の欠席者に半返しをする

といったとき、「商品券を贈ったほうが合理的だし、先方にもご満足いただけるのでは?」と思うかもしれません。

しかし中には「商品券をお返しに贈ることはマナー違反」ととらえる方もいらっしゃいます。

額面が明確に分かってしまう商品券は現金同様です。目上の方に現金を贈ると「お金に困っていると思われているのでは」と不快に感じることもあるため、失礼にあたるとされています。

商品券は合理的な反面、非常識と思われる可能性も大いにあることを頭に入れておきましょう。

四十九日のお返し|掛け紙(のし)の書き方

四十九日法要のお返しに用いる掛け紙は「黒白・結び切り」の水引が一般的です。

関西では「黄白」の水引を使用する地域もあります。

掛け紙の表書き

水引の上側中央「表書き」には、

- 志

と書くのが一般的です。

主に西日本(関西)では、

- 粗供養、茶の子

と書く地域が多くあります。

高額の御仏前に対し、追加のお返しを贈る場合は、

・「御礼」もしくは「志」「心ばかり」

と表書きした掛け紙(通称:のし紙)をかけます。

いずれも、墨の色は濃墨でよいでしょう。

薄墨で書く由来は「訃報を聞いて悲しみで涙がこぼれたことを表す」といった諸説からきており、葬儀・通夜で用いるのが一般的です。

ただ、寂しいという気持ちを薄墨で表したいなら、薄墨でも構いません。

掛け紙(のし)の名入れ

水引の下側中央には、

- 施主の姓

- もしくは「〇〇家」

と書き入れます。お返しを贈る相手の名前を書かないよう注意してください。

「満中陰志」とは「香典返し」。四十九日のお返しには使用不可

関西地方にお住まいの方にありがちな間違いとして、「満中陰志」と表書きするケースが挙げられます。

「満中陰志」とは「香典返し」のことです。

関西では、香典返しも法要のお返しも、黄白の結び切りを使用するため混同しがちですが、これは明らかな誤りですので注意しましょう。

※掛け紙の表書きは、地域ごとの違い・習わしにより異なることがあります。迷ったときは年長者や親族に確認することをおすすめします。

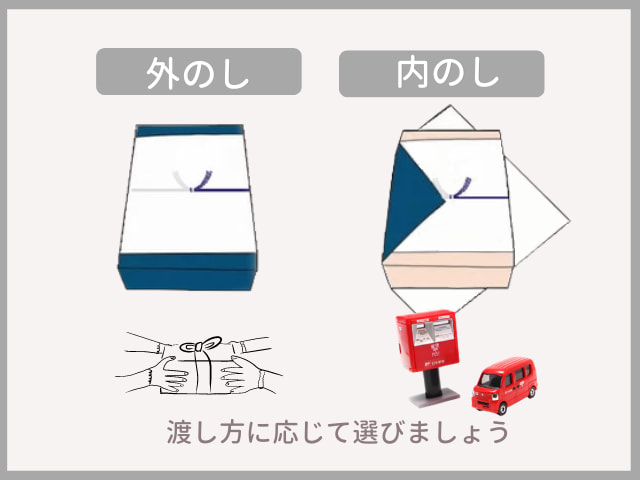

手渡しは「外のし」、配送は「内のし」

掛け紙の付け方は「外のし」「内のし」の2種類に分かれます。

外のし:

品物を包装してから「掛け紙」を付けます。掛け紙が包装紙の上(外側)にあるため、「外のし」と言います。

内のし:

品物に「掛け紙」を付けてから包装します。掛け紙は包装紙の「内側」に付いているため、「内のし」と言います。

四十九日法要の当日に渡す引き出物は「外のし」で準備しましょう。

贈答品を手渡しする際は、誰からかひと目で分かるよう、のしが見える外のしが適しているからです。

後日配送する返礼品は「内のし」にします。内のしであれば、配送中に掛け紙が汚れたり破れてしまうことを避けられるからです。

掛け紙の重ね方

弔事用の掛け紙は、品物の裏側で、掛け紙の左側が上になるよう重ねましょう。

ちなみに慶事用ののし紙は、右側が上です。

弔事では右側を上に重ねることがないように注意しましょう。

四十九日のお返しと香典返し|同時期配送の表書き

四十九日法要を欠席し御仏前を送ってくださった方で、葬儀の際にも香典をいただいた方には、

- 香典返し

- 四十九日のお返し(返礼品)

の2品を同時期に送ることになります。

「香典返し」「四十九日法要のお返し」とも、表書きは「志」が一般的ですが、

2品とも同じ表書きにすると、相手が混同してしまうかもしれません。

香典返しと四十九日のお返しを同時期に送るなら、どの品が何のお返しなのかが明確に伝わる表書きにしましょう。

| お返しの種類 | 表書き |

| 香典返し | 志 |

| 満中陰志(関西) | |

| 四十九日法要のお返し | 七七日忌 志 |

| 粗供養(関西) |

同時期でも別々にお届け

「香典返し」と「四十九日のお返し」(返礼品)の金額を合算して、一つの品にまとめて贈ってはいけません。

必ず香典返しで一品、四十九日のお返しで一品、別々に用意してください。

同梱は避け、配送も別々にします。

香典返しが先方に届いてから数日後、四十九日法要のお返しを贈るようにしましょう。

四十九日のお返しを配送|挨拶状(お礼状)文例

返礼品を配送で届けるなら、先方への感謝の気持ちを綴った挨拶状を添えるのがマナーです。

手渡しする場合、基本的に挨拶状は必要ありません。

文例は下記を参考にしてください。

◆御仏前を包んでくださった方への礼状【法事は欠席】

謹啓

先般 亡父○○の七七日忌法要に際しましては

御丁重なるご厚志を賜りまして誠に有難く厚く御礼申し上げます

おかげをもちまして○○月○○日に滞りなく法要を相営むことができました

謹んでご報告申し上げますつきましては供養のしるしまでに心ばかりの品をご用意いたしましたので 何卒お納めくださいますようお願い申し上げます

略儀ながら書中にて御礼かたがたご挨拶申し上げます

謹白

○○年○○月○○日

○○○○

◆高額な御仏前をくださった方への御礼の品

拝啓

亡父 ○○○○儀 七七日忌法要に際しましては

過分なお心遣いをいただきまして誠にありがたく厚くお礼申し上げます

ささやかではございますが お礼のしるしに心ばかりの品をお贈りさせていただきました

ご受納いただければ 幸いかと存じます

略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます

敬具

○○年○○月○○日

○○○○

四十九日のお返し(引き出物)に人気の品物

四十九日法要のお返しにふさわしい品は「消え物」です。

消え物とは、飲食したり使ったりして形が残らないもののこと。

ここでは、

- ギフト専門店「GIFTA(ギフタ)」厳選のおすすめの品

- 先方に失礼がないよう、贈ってはいけないタブーの品

を併せて紹介します。

好き嫌いが分かれくいお菓子は定番

好みに左右されにくいお菓子は「四十九日法要のお返し」の定番です。

列席者に当日お渡しする「引き出物」、列席せず御仏前をくださった方に後日お届けする「返礼品」、

いずれの場合も個包装で日持ちするお菓子を選びましょう。

これらのお菓子は、1000円台から豊富な種類がそろっています。

引き出物を2品用意する場合も、1品はお菓子を選べば間違いがないでしょう。

法要を欠席された方への返礼品は、数種類のお菓子を詰め合わせたバラエティーギフトも人気です。

夏場なら「ゼリー」や「水ようかん」も選択肢の一つ。

食欲が落ちる時期、冷やしてツルッと食べやすい涼菓を選べば、年配の方にも満足してもらえるでしょう。

持ち帰りやすい食べ物ギフト

法要当日に渡す引き出物は、軽くて持ち帰りやすい品であることも外せないポイントです。

- のり

- ふりかけ

- お吸い物・味噌汁のフリーズ食品

などが挙げられます。

他には

のようなドリンクギフトもおすすめ。とくにお茶は、昔から茶の木が垣根の役割を果たしていたことから「境界を区切る」という意味を持つとされ、区切りの儀礼でふるまわれてきました。

四十九日法要は「忌明け」という区切りの儀礼でもあるため、四十九日のお返しにもお茶はよく使われます。

自分では買わない高級タオル

「悲しみをぬぐいさる」という意味を表せるタオルも、四十九日法要のお返しに選ばれています。

タオルを贈る際は、自分ではなかなか買わない高級タオルを選びましょう。

中でもおすすめは、国産・今治タオルです。

世界的ブランドとして知られる今治タオルは、柔らかい生地感で使い心地も抜群。肌が敏感なご年配の方に、ぜひ使っていただきたい逸品です。

小さいお子さんがいるご家庭にも重宝してもらえるでしょう。

お返しに贈ってはいけないタブーの品もチェック

四十九日法要のお返しには、消え物を選ぶのがマナーです。

しかし、あとに残らないものでも、「生肉」や「生魚」、「お酒」はタブーです。

肉や魚の類は「四つ足生臭もの」と呼ばれています。

「四つ足」とは足が4本ある動物のこと、「生臭」は生臭い魚のことを指します。

これらは殺生をイメージさせてしまうことから、仏事のお悔やみごとではタブーとされています。

お酒はお祝いの席でふるまわれることが多く、慶事をイメージさせてしまうため、ふさわしくありません。

また、砂糖は消え物であり、砂糖の白色が純粋な魂で旅立つ意味を込めて故人に着せる白装束に通じるので、お返しに贈ることもあります。

しかし砂糖は重みがあるため、最近では敬遠されがちです。従来の習わしに従うとき以外は、避けたほうが無難でしょう。

品選びに困ったらカタログギフト

予算は決まったのに、品選びの決め手に欠けると悩むときは、近年人気が高まっている「弔事用カタログギフト」はいかがでしょう。

ギフト専門店「GIFTA(ギフタ)」では3000円台から豊富に取り揃えており、法事の引き出物や返礼品に好評です。

カタログの種類がたくさんあるので、香典返しには定番人気カタログギフト、四十九日法要のお返しにはグルメカタログギフトを贈るという手もあります。

弔事用カタログギフトにはたくさんのメリットがあります。

- タブーを気にせず贈れる

- 相手が欲しいものを選んでもらえるため失敗しない

- 幅広い価格帯がそろうため、予算別・相手別に選びやすい

- 当日お渡しする引き出物に最適。持ち帰りやすいため、相手に負担をかけない

- 高額のお返しに、不要なものを贈らずにすむ

ネットでは、まとめ買いにお得な「割引カタログギフト」もあります。

予算を抑えたい方のに強い味方になってくれるでしょう。

香典返しにカタログギフトを贈った方へ。「グルメカタログランキングへ」はこちら

▼【予算別】四十九日のお返し(引き出物)にふさわしい品のリストへ▼

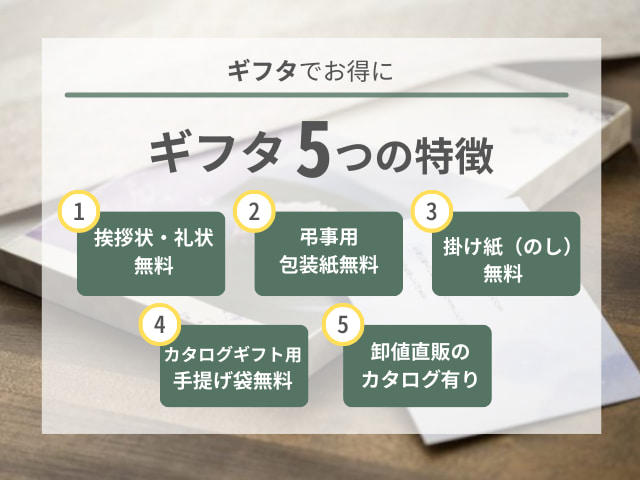

【手提げ袋無料】カタログギフトはGIFTA(ギフタ)におまかせ

「GIFTA(ギフタ)」では、四十九日法要のお返しにふさわしいカタログギフトを多数取り揃えています。

人気の「割引カタログギフト」は大手メーカー最新版。百貨店や式場で定価販売しているものと同じ品です。

当社独自の流通経路により、卸価格での提供が実現しました。

法要のお返しに利用した贈り主からは、「同じ予算でより良い品を贈れる」と好評です。

「掛け紙」「挨拶状」「引き出物用の手提げ袋」も無料でご用意。

13時までのご注文で即日発送いたします。

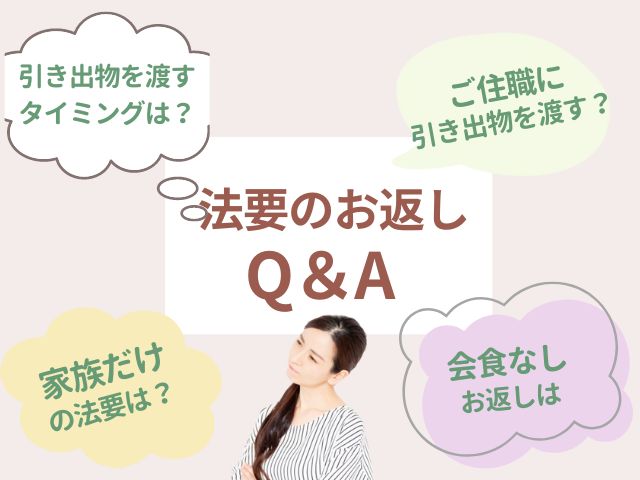

【不安を解決】四十九日のお返しQ&A

四十九日法要のお返しマナーについて、よくある疑問と回答をまとめました。

会食なしの四十九日法要、失礼なく対応するには

さまざまな事情から、会食なしとするケースもあります。

事前に案内状で知らせ、周りの人たちから理解を得るなどの対応を行えば失礼にはあたりません。

会食なしの法要では、会食のかわりに折詰弁当を用意するのが一般的です。

「折詰弁当+引き出物代」がいただいた御仏前額の7〜8割になるようお返しをしましょう。

<予算内で準備するものの各相場>

- 会食の代わりとして「折詰弁当」と献杯時のお酒のかわりになる「日本酒の小瓶」

上記を合算して3,000円~5,000円 - 引き出物

2,000円~5,000円

この範囲内で予算配分を検討します。

日本酒の小瓶は、本来なら会食前に行うべき「献杯」のお酒の代わりとして用意します。

献杯とは、故人に敬意を表すためにお酒の注がれた杯を捧げることをいいます。

折詰弁当と日本酒の小瓶は、列席者一人ひとりに用意しましょう。

引き出物は、1家族につき1つでかまいません。

また、「折詰弁当」は、夏場のように食べ物が傷みやすい時期には、乾麺などに代えることもあります。

万が一、食中毒が起こると大変です。時節に合わせ、臨機応変に対応しましょう。

基本的には「会食のかわりの折詰弁当+引き出物代」がいただいた御仏前額の7〜8割になるようお返しすれば問題ありません。

ただし、地域によっては全返しとする場合もあるなど、弔事マナーは地域慣習により異なる場合もあります。

困った際は

- 判断に迷ったら年長者に意見を伺う

- 各自の事情をふまえた金額の品を用意する

など柔軟に対応するとよいでしょう。

Q.当日、引き出物を失礼なく渡すタイミングは?

引き出物は法要後、もしくは会食が終わり列席者をお見送りする際にお渡しするのが基本です。

一人ひとりにお礼をしっかり伝えましょう。

人数が多い場合は、渡し忘れを防ぐため会食の各席にセッティングしておいても失礼にはあたりません。

GIFTA(ギフタ)ならカタログギフトほか対象商品の手提げ袋が無料

お持ち帰りいただく引き出物には紙袋(手提げ袋)が必要です。

GIFTA(ギフタ)ではカタログギフトのほか、対象商品の手提げ袋が無料でついているため、当日準備を忘れる心配がなく、安心して四十九日法要の日を迎えられます。

Q.お寺の住職さんにも引き出物を渡す?

お寺のご住職にも、お布施・お車代のほかに引き出物が必要です。

ほかの方にお渡しする引き出物と同じ品でよいでしょう。掛け紙の表書きも同様です。

お帰りの際に、「御本尊様にお供えください」などといって渡します。

車ではなく徒歩やバイクで来られる方も多いため、かさばるものはNGです。

また、ご住職は各所で引き出物を受け取る機会があるでしょう。

形に残るものはご迷惑となるため、消え物をお渡しするのが基本マナーです。

ご住職への引き出物については、下記の記事も参考にしてください。

Q.家族だけの四十九日法要にお返し(引き出物)は必要?

参加する家族の状況によって、対応が異なります。大きくは次の2パターンです。

- 同居家族のみが列席

御仏前(現金)を出さないため、お返し(引き出物)を準備する必要はありません。 - 独立した子世代や故人の兄弟を含む身内が列席

まず、御仏前を「受け取る」か「受け取らない」のか、施主側が決めます。

御仏前を受け取らないのであれば、四十九日法要のお返しは不要です。

受け取る場合はお返しを用意しましょう。

【予算別】四十九日のお返し(引き出物)にふさわしい品のリスト

四十九日のお返しにふさわしい品物選びのヒントをまとめました。

四十九日のお返しの準備に、この記事が役立てば幸いです。

※品名をクリックすると、四十九日のお返しの好適品がご覧いただけます。

| 選び方① 予算1000円~2000円 |

| お菓子 |

| 乾物・惣菜 |

| 海苔 |

| コーヒー・紅茶・日本茶 |

| 国産タオル |

| 選び方② 予算3,000円~5000円 |

| お菓子 |

| 乾物・惣菜 |

| 海苔・乾物 |

| コーヒー・紅茶・日本茶 |

| 国産タオル |

| 選び方③ 予算5,000円~10000円 |

| カタログギフト |

| 惣菜 |

| 高級缶詰 |

| 選び方③:高齢の方 |

| ゼラチンのゼリー |

| 軽い食感のあられ |

| ようかん |

| 選び方④:ご家族向け |

| ゼリー |

| グルメカタログギフト |

| ジュース(配送向き) |

| ヒント⑤:食べ物以外 |

| 入浴剤 |

| ガーゼタオル |

| 洗剤 |