葬式・法事を執り行うと、参列者から香典だけでなく、

- 盛籠(もりかご)

- 供花(きょうか・くげ)

- 線香、ろうそく

など、さまざまなお供え物をいただきます。

お盆や命日、彼岸といった法事以外にも、お菓子などの供物を受け取るシチュエーションは数多くあります。

そんなとき遺族は、

「香典(現金)に対してだけでなく、お供えにもお返しは必要?」

と判断に迷いますね。

一般的に、お供え物・供花へのお返しは不要といわれています。

しかし場合によっては「お返しがないのはマナー違反では?」と思われる可能性も。

今回の記事では、

- お供え・お花へのお返しが必要かを判断するライン

- お返し向きの品物

- 掛け紙(通称:のし紙)・礼状の書き方

についてご紹介します。

一般的には不要でもお礼がしたいという方のため、礼状書き方・文例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

お供え物へのお返しが必要なケース

- 通夜や葬儀

- 四十九日(忌明け)法要

- 一周忌、三回忌など法事

- 初盆

- 命日

などでは、食品や線香、ろうそく、お花を故人に供えてくださることがあります。

一般的に香典(現金)以外のお供え物に対するお返しは不要だとされています。

そのため、先方も遺族にお返しの負担をかけないように、あえて香典ではなく、お供え物を贈って弔意を表すケースもあるようです。

失礼のない対応としては、後日お礼状を贈り、いただいたお供えへの感謝を述べれば差支えはないでしょう。

ただしお返しを用意したほうが良い場合もあります。

地域の風習や一族の考え方があるので難しいところですが、基本的な対応をご紹介します。

①1万以上の高価なお供えにはお返し

お供え物の相場は、関係性や地域差があるので一概にはいえませんが、3,000円~10,000円程度といわれています。

もし1万円以上のお供え物をいただいたら、1/3~半額程度のお返し品を贈ることをおすすめします。

例えば1万円ほどのお供えをいただいたら、3000円~5000円の品物をお返しするという具合です。

ただし故人・遺族との関係性や地域によっては、1万円未満のお供えに対してもお返しをすることもあります。

お返しをしたほうがよいか迷った場合は返礼品をお贈りするか、年長者や親族に相談をして対応しましょう。

ちなみに、3000円程度の少額のお供え物(線香など)には、お返しはしないことが多いようです。

②葬儀・法要後に欠席者からもらうお供えにはお返し

葬儀や法要に列席できなかった方が、葬儀や法要後にお供え物をくださることがあります。

この場合、返礼品をお贈りすることをおすすめします。

例えば5,000円ほどの品をいただいたら、2,000円ほどのお返し品をお贈りします。

葬儀や法要では、会食の席を設けることがほとんどです。

これは列席者をもてなし、故人を偲びながら食事を共にする席自体を「感謝やお礼」とする考え方からきています。

そこから派生して「お供え物にはお返し不要」となったようです。

この考え方をベースにすると、列席せずにお供えをくださった方には、お返しがきちんとできていないことになりますね。

葬儀や法要後にお供えをくださった方には、後日返礼品をお贈りして感謝の気持ちを伝えましょう。

お供えのお返しはいつまでに贈る?

お供えへのお返しを贈る時期は、「葬儀・通夜」と「法事・法事以外」で異なります。

葬儀・通夜にお供えを頂いた場合

葬儀・通夜の列席者にお供えのお返しを贈るなら、忌明け法要(四十九日法要)の日以降、遅くとも1ヶ月以内に届けましょう。

列席されなかった方へも同じく、忌明け法要(四十九日法要)後から1ヶ月以内が目安です。

法事・初盆・命日などにお供えを頂いた場合

お供えをいただいてから1週間~10日程度に贈るのが基本です。

お盆や命日などにお参りに来られた際、高額のお供え物をもらったときも同じく、訪問後1週間~10日を目安にお返しを贈ります。

香典(御仏前)とお供え|両方いただいたとき

葬儀でいただく香典や、法事でいただく御仏前。

これら現金と一緒に、お供え物も頂いたらお返しをどう考えるべきでしょうか。

- 香典や御仏前など、現金に対してのみお返しをすればよいか

- 頂いた現金に、供物の代金分を上乗せしてお返しすべきか

と悩むところです。

基本的には、1.の

- 香典や御仏前など、現金に対してのお返しを贈ればよい

といわれています。お返しに添える挨拶状に、お供え物へのお礼を必ず添えましょう。

ただし、お供え物が高額であった場合は、

- 香典や御仏前など現金に対してお返し

- お供えに対してのお返し

それぞれに対してお返しをすることもあるようです。

その場合、「現金に対してのお返し」と「供物に対してのお返し」を一つにまとめてしまうと、先方が合算されているのに気が付かないことがあります。

「現金に対してのお返し」と「供物に対してのお返し」を別々に贈るほうが丁寧な対応といえるでしょう。

供花のみの場合、原則お返しは不要だが例外も

供花のみのケースは大変難しいところですが、供花というものは、故人を弔う供養の気持ちですので、基本的にはお返しは必要ありません。

- 本人が参列しない場合

- 会社名や連名でお花をいただいた場合

- 故人や遺族と面識がない方からいただいた場合

- 親族からの供花の場合

いずれも、原則不要と考えてよいでしょう。

ただし個人で1万以上の高価なお花をいただいた場合は、1/3~半額程度の品物をお返ししましょう。

▼家族葬などで供花をいただいた方へ。お返しについて詳しく解説しています。

「お供えのお返しは不要」先方が辞退することも

いただいたお供えの盛籠や供花に「お返しは不要」と書いた紙が添えられていることがあります。

- 職場の同僚が連名でお供えを準備した際、一人ひとりから集めた金額が少額だった

- 遺族にお返しの品を準備させる負担を掛けたくない

など遺族の手間や費用の負担を配慮し、お返しの辞退を伝えてこられることが多いようです。

この場合、お返しは必要ありません。

先方の心遣いに関わらずお返しをしてしまうと、かえって失礼になるかもしれません。

お供えのお返し|金額は香典返しと同じ半返し

一般的にお返しの必要はないとされるお供えですが、「この相手にはきちんとお返しをしておきたい」という場合もあるでしょう。

その際は、一般的な香典返しのマナーに従えば問題はありません。

地域や家庭の事情により異なることもありますが、まずはもっとも基本的な目安から確認しましょう。

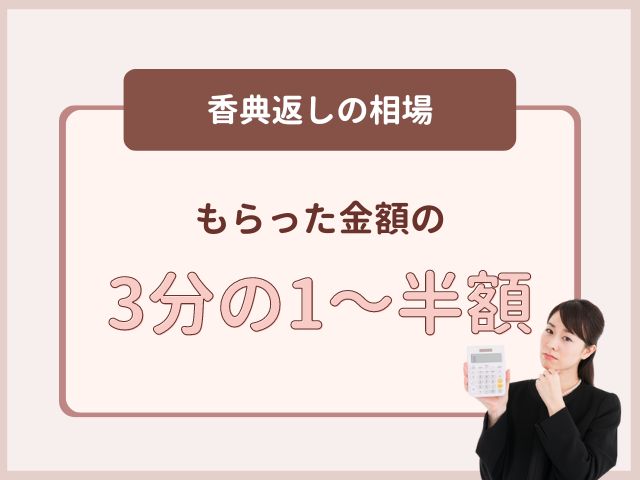

香典返しの金額相場は1/3〜半返し

いただいた香典に対して香典返しの金額を決める目安は、いただいた香典の1/3〜半額ほどが一般的です。

俗に「半返し」といわれる考え方で、これは昔の葬儀の風習から生まれたと考えられています。

かつて葬儀は相互互助の精神で形成され、葬儀費用の半分程度を香典でまかなっていました。その際に余った金額をお礼としてお返ししたのが「半返し」の始まりだといわれています。ただし、必ずしも半返しでなければいけないということはありません。

故人がその家の世帯主であれば「遺族の負担を軽減するためにお返しは少なめでも良し」とするなど、事情に合わせて対応が異なるケースがあります。

また、以前、先方と香典やお供え、香典返しのやりとりをしたことがあれば、その時と同程度のやりとりをするのが礼儀とされています。

香典返しにせよお供えへのお返しにせよ、贈答はお互いのやり取りが同等になるように心がけましょう。

▼高額の香典を頂いたときも半返し?相場金額について詳しく。

お供え物の相場:お返しの金額の参考に

お供えは、親族や故人と親しかった方から個人名で贈られます。

お供えは、盛籠に果物や缶詰、お菓子などの食品を盛り付けて贈られることが多く、祭壇に飾られているのを見たことがある方も多いでしょう。

盛籠のお供え物の価格帯は1万円~2万円が主流です。

供花も同じ1万円~2万円程度ですが、「葬儀会場の装飾になるように」との心遣いからスタンド式の供花を一対で贈ってくださる方もいるので、その場合は2倍の価格と考えましょう。

また、近年はお葬式をあまり大々的に行わず、家族葬やごく親しい友人のみを招いて執り行うケースも増えています。

その事情を考慮して、会場で邪魔にならないように小さめサイズのお供え物を贈ってくださる方もいるので、いただいたものの金額がはっきりわからないことがあります。

その場合はお葬式を取り仕切る葬儀社のスタッフに金額の目安を聞いてみるのもいいでしょう。

▶供花のお返しにお困りの方へ。相場金額について詳しく解説しています。

連名でもらった「お供え」へのお返し

葬儀では連名で、お供えが贈られることがよくあります。

- 職場の同僚や上司たちが「社員一同」でお花を届けてくれた

- 近隣の人たちが、お金を出し合ってお供えものを贈ってくれた

- 葬儀後に友人たちが、自宅にお供え物を持参し、お参りしてくれた

品物の金額を人数で割った際、一人当たり1000円~3000円の金額を出し合ってくれるケースが多いようです。

その場合、まとめてお返ししても問題ありません。

個別包装の菓子折りや飲みものギフトなど、皆で分けられる消え物を忌引き後に持参しましょう。

▼会社の人へのお返しにおすすめの菓子折りは?差し入れの「のし」の書き方も解説。

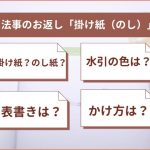

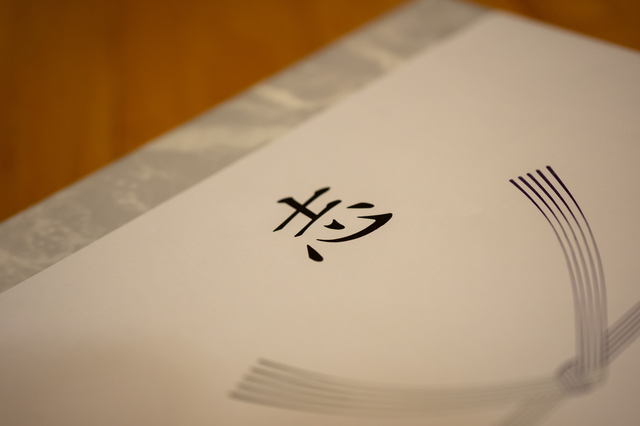

お供えのお返しマナー|掛け紙(のし)・挨拶状

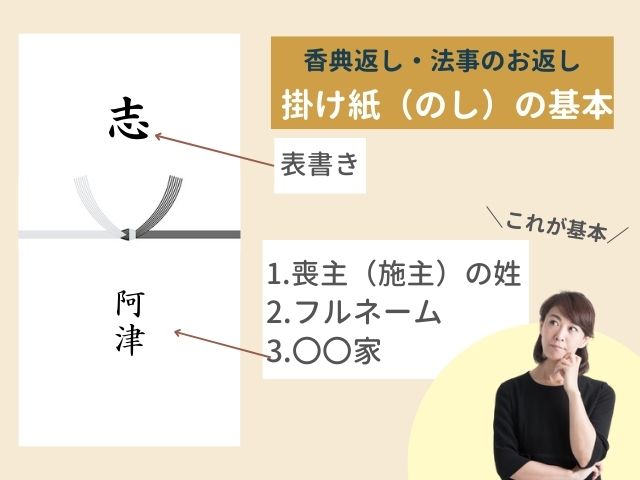

お供えへのお返し品には必ず、弔事用の掛け紙を掛けます。

贈る時期にかからわず、以下の書き方が基本です。

- 水引の色は「黒白」の水引

- 水引の上部分に「志」と表書き

- 水引きの下は喪主の名を書く

表書きの「志」とは、気持ちという意味で「感謝を込めた心ばかりのお返し」を表しています。

ただし西日本を中心とした関西では異なる場合も。次にご説明します。

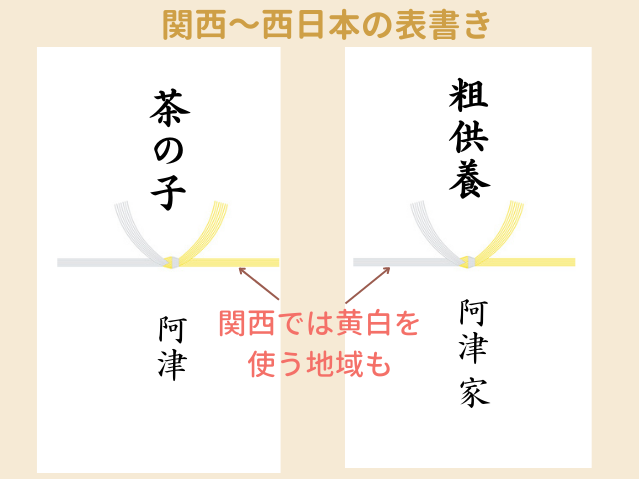

【関西】葬儀でもらったお供えのお返し

関西を中心とした西日本では、葬儀・通夜でいただいたお供えのお返しに、

- 黄白の水引

- 表書きは「満中陰志」

とする掛け紙をつける地域が多くあります。

満中陰志には「おかげさまで四十九日をもって、満中陰(忌明け)法要を行い、忌明けいたしましたのでお返しの品を贈ります」という意味が込められています。

【関西】法事・法事以外でもらったお供えのお返し

関西地方では、

- 四十九日など忌日法要

- 一周忌など年忌法要

- 祥月命日やお盆など法事以外

でお供えをいただいた場合も、黄白の水引を用いることが多いようです。

表書きは、「粗供養」「茶の子」が一般的。

「粗供養」は、ささやかなお礼(粗品)という意味が込められています。

「茶の子」は、“お茶請けの菓子”という意味ですが、お彼岸のお供えから転じて、仏事では「お返しの粗品」という意味で使われています。

お返しの品に添える挨拶状の文例

挨拶状(お礼状)の書き方は宗教・宗派によって異なりますが、一般的に書き記しておくべき内容には、以下のような共通点があります。

- お供えを贈っていただいたことへのお礼

- 無事に葬儀や法要を終えられたことの報告

- (お返しの品を贈る場合)品物を届けることの報告

- 故人との生前の交流への感謝

- お礼が略式であることのお詫び

弔事の挨拶状には通常の手紙の冒頭に書くような時候の挨拶は不要です。

また、正式な挨拶状には句読点を使わないという決まり事もあります。

以上のポイントを押さえ、挨拶状を添えることを決して忘れないようにしましょう。

お供えへのお返しに添える挨拶状の文例を以下にご紹介します。

先方との関係性によって内容は変わるので、基本的な例として参考にしてください。

【葬儀でお供えをくださった方への挨拶状(お礼)】

謹啓

先般 父◯◯の葬儀に際しましては

ご鄭重なるご芳志をいただき心より厚く御礼申し上げます

お蔭をもちまして四十九日法要を相営みました

(つきましては供養のしるしに心ばかりの品をお届け申し上げますのでお納めください)

改めて父が生前に賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに

今後も変わらぬご厚誼をお願い申し上げます

本来ならば早々拝眉のうえ御礼申し上げるべきところですが

略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます

謹白

令和○○年○○月○○日

○○○○

※品物を贈る場合は、( )内の文言を付け加えます

【法事でお供えをくださった方への挨拶状(お礼)】

謹啓

亡父 ○○○○儀 ○○○法要に際しましては

過分なお心遣いを賜りまして誠にありがたく厚くお礼申し上げます

お蔭をもちまして○○○法要を滞りなく済ませることができました

(ささやかではございますが お礼のしるしに心ばかりの品をお贈りいたします

ご受納くださいますようお願い申し上げます)

ご厚情に感謝申し上げますとともに 今後も変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます

書面にて失礼ではございますが まずはお礼かたがたご挨拶申し上げます

謹白

令和○○年○○月○○日

○○○○

※品物を贈る場合は、( )内の文言を付け加えます。

弔電をくださった人にはお礼状を

お葬式に駆け付けることができない人や遠方の人からのお悔やみの電報「弔電」に対しては、一般的には「お金や品物でお返しを贈る必要はない」とされており、代わりにお礼状を送るなどの方法で感謝の心を伝えます。

ただし、メールでお礼を述べるのは手軽に済ませたように見えるため、礼を欠く印象を与えます。

また、親しい相手の場合は電話で感謝を伝えても問題はありませんが、お礼の手紙を自分で書いて送るほうが礼儀にかなっています。

| <三浦先生からひとこと>

メールが主流の現代だからこそ、手紙には価値があります。弔事の手紙を書くことは稀なので、慣れない作業で戸惑いますが、文例などを参考にしながら丁寧に書いてみてください。相手の方に感謝の気持ちが伝わるはずです。 |

お供えのお供えにふさわしい品

頂いたお供えに対してお返しを贈る際には、故人のためにも、目上や年上の方へ失礼のないように配慮しましょう。

お供えのお返しにふさわしい品を紹介します。

お供えのお返しは「消え物」が基本

お供えのお返しは、香典返しに贈る品と同様に考えて問題ありません。

「消えもの」と呼ばれる、日持ちする食品は返礼品の定番です。

あるいは洗剤や国産タオルなど、消えてなくなる日用品も弔事のお返しによく選ばれています。

これらの品が定番品として選ばれるのは理由があります。

消えものは「悲しみや不幸を消す」、タオルには「不幸を拭い去る」「悲しみを包み込む」などの意味合いを込め、弔事のお返しにふさわしいと考えられてきました。

弔事用カタログギフトは主流になりつつある

価値観もライフスタイルも多様化している近年では、無難とされる品物がかえって歓迎されないこともあります。

例えば、洗剤でも香りが好みに合わないことも考えられますし、タオルでもブランドにこだわる人がいるでしょう。

人それぞれ嗜好が違いますから、相手の好みが分からないときは弔事用のカタログギフトでお返しすることをおすすめします。

カタログギフトの特徴とメリット

- 相手が欲しいものを自分で選べること

- 贈った金額が先方にわからないこと

- 価格帯ごとにコースが用意されているので予算に合わせやすいこと

などがカタログギフトのメリットです。

ギフト専門店「GIFTA(ギフタ)でも、年々カタログギフトで香典返し・お供えのお返しをする人が増えています。

高級グルメや家電をはじめ、幅広いギフト商品が掲載されているので、カタログギフトを贈るという選択肢は思いのほか先方に喜ばれるでしょう。

「どんな商品が掲載されているのが知りたい」という方は、カタログギフトを取り扱うネットショップ内に見本の電子カタログを設置していることが多いので、ぜひチェックしてください。

弔事のお返しにふさわしくない品

弔事のお返しには避けるべきものが存在します。

仏教では殺生を戒めているため、古くから「四つ足生臭もの」と呼ばれる肉や魚は弔事の贈答品にふさわしくないとされてきました。

また、お酒などの嗜好品はお祝い事に用いられることが多いため、お返しには向かないといわれています。

昆布や鰹節などもお祝い事に用いられる、いわゆる縁起物ですから、やめておいた方がよいでしょう。

カタログギフトはタブーを気にする必要なし

「カタログギフト」なら弔事の贈答品のタブーを気にする必要がありません。

肉や魚などの生鮮食品がカタログに掲載されていたとしても、贈ったものはあくまでも「カタログギフト」なので、マナーに反していることにはならないからです。

先方がどんな品物を選んだとしても、欲しかったものとして納得して選んでいることになります。

お返しの割合は地域によって異なる

香典返し・お供えのお返しに関する考え方は地域によっても違いがあります。

関東地方が半返し、関西では3分の1ぐらいが普通だといわれています。

しかし、昨今では遠方に転居することも少なくありません。また、交通の利便性が向上し、日本各地から参列者が訪れるケースも増えています。

このことから、単純に関東と関西に分けてお返しの額面を決めること自体が難しくなってきました。

判断しずらい場合には、基本は「半返し」と覚えておけば、恥をかくことはないでしょう。

一方で、最近では家族葬や直葬など、葬祭のあり方に変化が生まれています。

香典返しの額面について自信が持てない場合は、周りの年長者に相談するのが一番安心でしょう。

また、香典返しを葬儀当日に行う「即日返し」(当日返し・即返し)の地域や、葬儀当日の「会葬御礼」で済ませる地域もあります。

このような場合、参列者からいただく香典の金額にかかわらず、全員に同じ品物をお返しすることになるため、高額な香典をいただいた方には、忌明け後に追加で香典返しの品を贈り、いただいた金額に釣り合うようにフォローするのが丁寧な対応です。

お供えのお返しは、感謝の気持ちからくるもの

お葬式にはさまざまな決まりごとがあります。

今回ご紹介した内容を参考にしながら、ご自身の住む地域や親族ならではの習わしにも注意すれば、礼を失することなくお返しの対応ができるでしょう。

大切なのはお供えをくださった相手の立場に配慮し、対応を総合的に考えることです。

なお、お返しの品選びに時間をかける余裕がないときは、弔事用カタログギフトがおすすめです。時間も労力も大幅に削減できるでしょう。ギフト専門店「GIFTA(ギフタ)」がサポートいたします。

お供えのお返しに弔事用カタログギフト

お供え物や供花への返礼品におすすめのカタログギフトはどのように探したらよいでしょうか。

ギフト専門店「GIFTA(ギフタ)」が、贈り先様にご満足いただける品選びのヒントをご紹介します。

最大48%OFF『 割引カタログギフト【コスパ重視】シリーズ』

香典返しの品物選びに迷っている方におすすめしたいのが、こちらの【コスパ重視】シリーズ。

有名ブランドアイテムや日用品、体験型ギフト、旅行、厳選グルメなど、あらゆる世代の方に好きなものを選んでいただける、GIFTA(ギフタ)人気№1の定番カタログです。

ネットで初めてギフトをご購入される人は、「返礼品に割引カタログギフトって大丈夫?」と不安になるかもしれませんが、品質についてはどうぞご安心ください。

当店で取り扱うカタログは大手有名メーカーの最新版で、他社で定価販売しているものと表紙や中身はまったく同じ。流通経路を工夫して安く仕入れることで、お得な卸価格が実現しました。

- 割引価格で購入したことは、贈り先様にわからない

- まとめ買いにお得なボリューム割引あり

- 価格帯は2000円台~3万円台の全15種類。1/3返しか半返しに迷っても安心

「予算内でワンランク上の贈り物ができた」と多くのお客様から好評です。

百貨店や式場でも。『【割引カタログギフト プレミアム】』シリーズ

百貨店や葬儀社でも取り扱われる、高級路線の割引カタログギフト。

上司・恩師といった目上の方、マナーに厳格なご高齢の方、特別な人への返礼品に選ばれています。

- 知名度があるブランドがそろう、品質重視の品を贈りたい

- 価格より、評価が高いカタログギフトを探している

- お相手の好みがわからないので、衣食住、幅広いラインアップのカタログを届けたい

といった方に好評です。

このカタログは通常、大幅な割引がないお品ですが、GIFTA(ギフタ)では流通経路を工夫することにより、お得な卸価格での販売が実現しました。

買えば買うほど割引が大きくなる「ボリューム割引」もおすすめです。

厳選品だけをセレクトした最高級カタログ【麗(うらら)】

上品な和装表紙が香典返しにふさわしい、最高級カタログギフト。

長くご愛用いただけるような逸品、思い出に残る体験、有名店や全国の選りすぐりグルメなど、最高品質のラインナップを誇ります。

- 温泉

- ペア食事券

- クルーズ船乗船券

- 乗馬、伝統工芸アトリエ見学

など体験ギフトも充実しているので、「もう十分、物は持っている」というご高齢の方にいかがでしょうか。「ずっと元気でいてください」というメッセージもお伝えいただけます。

また、質と癒やしを重視したアイテムが多いため、目上の人や特にお世話になった方にもおすすめです。

生産者の顔が見える安全・安心グルメ100選『美味百撰』

食の匠たちが織り成す“本物の味”を100種厳選。

食べ物専門のカタログギフト『美味百撰』は、全国各地から厳選された美味がそろっています。

どの品も産地・生産者・生産工程が明らかで、安心・安全性はお墨付き。

農産物や畜産物だけでなく定番スイーツや生鮮、総菜、酒類までを網羅。選ぶ楽しみがこの一冊に詰まっています。

全国ご当地グルメが集合【47CLUB(よんななくらぶ)】

全国47都道府県のご当地グルメが並ぶ「47CLUB(よんななクラブ)」。

地方新聞社のいちおしの「本当においしい自慢のグルメ」を掲載したカタログです。

- 旅行に出かける機会が少ないご高齢の方

- 料理好き・食通の方

- 若い方、食べ盛りのお子様がいるご家族

にいかがでしょうか。

知る人ぞ知るご当地グルメは見るだけでも楽しく、また編集部の推薦コメントやグルメ解説は、読み物としても秀逸です。

その土地の食文化に触れたり旅行気分に浸ったりと、おいしさだけでなく食の楽しさを丸ごとお届けできます。

▼そのほか弔事にふさわしいカタログギフトを多数ご用意しております