一周忌・三回忌・七回忌・十三回忌など、故人の命日に読経や焼香をする「法要」を行い、その後に会食をする法事。

法事に招いた方からは、御仏前(現金)や供物、供花などの金品をいただきます。

施主としては、法事のお返し「引き出物」の相場金額が気になりますね。

「失礼にならない価格はいくらから?」

「参列者からいただく御仏前の相場は?」

「法事のお返しにタブーの品物はある?」

とお困りの方も多いようです。

この記事では法事のお返しにお悩みの方へ

- 法事のお返しの金額相場

- お返しにふさわしい品物の選び方

- 掛け紙(通称:のし紙)の書き方ポイント

などを分かりやすく解説。

施主が知っておくべきマナーを押さえ、礼を欠くことのないよう準備をして当日を迎えましょう。

目次

法事のお返し「引き出物」とは

法事の引き出物とは、法事当日に施主から参列者に贈るお土産のことを指します。

親族・知人が、故人を偲ぶ法事に足を運び、「御仏前」や「お供え物」をくださった。

そのお礼に「引き出物」(引き物)と呼ばれる品物を手渡しするのが習わしです。

引き出物の相場は、2000円~5000円程度が一般的ですが、

- 法要後、会食ありの場合

- 法要後、会食なしの場合

いずれかによって、引き出物の相場の金額は異なります。

それぞれ、法事における引き出物の相場を見ていきましょう。

▼法要・法事の違い、年忌法要とは?法事マナー・知識について詳しく説明しています▼

【会食あり】法事の引き出物の相場金額

法事にお招きした方からいただく「御仏前」は大人1名で1万円~3万円が相場です。

施主側は

- 会食代

- 引き出物の金額

この2つを合算した金額が、いただいた「御仏前」の7~8割になるよう、会食と引き出物を準備しましょう。

会食代の相場は、1周忌は5,000円~7,000円程度、

三回忌以降は近しい親族や家族だけで行うことが多いため、3,000円~5,000円程度が相場といわれています。

当日お渡しする引き出物の相場は、「御仏前」の金額に関係なく、一律でお渡しするのが一般的です。

【大人1名様】引き出物の相場

大人1名で参列された方から、御仏前1万円をいただいた場合。

お返しの相場は「御仏前」の7~8割ですので、「7,000円~8,000円」となります。

1万円の御仏前に対して、

5,000円の会食を用意した場合

2,000円~3,000円程度の引き出物をお渡し

【ご夫婦2名様】引き出物の相場

ご夫婦で参列される方からは、お二人で2万円~3万円の御仏前を頂くのが一般的です。

ご夫婦で2万円の御仏前をいただき、

5,000円~6,000円の会食を2名分用意した場合

◆3,000円~5,000円程度の引き出物をお渡し

※引き出物は「一世帯にひとつ」が基本。人数分を用意しなくて構いません。

【ご夫婦2名+子ども2名様】引き出物の相場

法事にはお子さんたちを含めたご家族全員で参列することがよくあります。

ひと家族分で3万円、もしくは5万円の御仏前が一般的です。

※弔事マナーとして「4」がつく金額は用いられません。

ご家族分で3万円の御仏前をいただき。

5,000円~6,000円の会食4名分を用意した場合

◆3000円~5,000円程度の引き出物をお渡し

※引き出物は一世帯にひとつで構いません。

【会食なし】法事の引き出物の相場金額

最近では、会食の席を設けない法事も増えています。

三回忌、七回忌、十三回忌…と喪の色が薄くなるにつれて、身内だけで法要を執り行うことも多くなりました。

法要後の会食を「お斎(おとき)」といい、法事は法要と会食で成立しますが、会食の席を設けない法事は、今や珍しくないご時世といえるでしょう。

ただし施主は事前に、お招きした方々に対し「会食の席は設けない」旨を伝えておく必要があります。

「法事では親族や親しい者が顔を合わせ、会食しながら故人を偲ぶもの」とお考えの方もいらっしゃるからです。

会食の代わりに折詰弁当をお渡しするなど、参列者の方への配慮が必要です。

【会食なしの法事に準備するもの】

- 引き出物

- 持ち帰り用の折詰弁当

- 小ぶりなサイズの瓶に入ったお酒(会食で飲むお酒のかわり)

皆さまに持ち帰ってもらう折詰弁当とお酒の合計金額は、御仏前が1万円と想定した場合、一般的に3,000円~5,000円程度。

引き出物は2000~5000円が相場となります。

「法要後のお席は設けておりませんが、気持ちばかりの折詰弁当を用意しました」と一言添えるとよいですね。

気温が高い夏、食べ物のお持ち帰りを控えたほうがよいと判断したときは、引き出物を2品お贈りするのも一つの手。

いただいた「御仏前」の7~8割を目安に、予算を組みましょう。

| <三浦先生からのひとこと> 法事は、法要と会食(お斎)がセットと考えるので、会食の有無で準備や対応の仕方が違ってきます。早めに会食について考えておくことが、円滑に準備を進めるポイントになるでしょう。 |

「高額の御仏前が包まれていた!」お返しはどうする?

四十九日や一周忌など周忌が浅い法事のとき、近しい親族から3万円〜5万円以上の高額な御仏前を頂くことがあります。

一般的には、当日の「引き出物」で済ますことがほとんどです。

気になるようなら追加で心ばかりの品を贈るとよいでしょう。

法要後1週間~10日後に先方に届くよう手配します。

掛け紙(通称:のし紙)の表書きを「御礼」とし、丁寧なお礼状も添えておくと印象が良くなりますね。

引き出物は価格別に2~3種類 用意しておくと安心

法事の引き出物の相場は2,000円~5,000円。

「御仏前」の金額に関係なく、一律でお渡しするのが一般的ですが、できれば

など、2~3種類の価格帯で用意しておくと、より安心です。

頂いた「御仏前」の金額によっては金額の異なる引き出物が必要になったり、会食されずに帰られる方もなかにはいらっしゃるからです。

慌てず失礼なく対応できるよう、「引き出物」を数種類の価格帯で用意しておくとスムーズに対応できます。

関西では引き出物を2品用意する地域も

関西を中心に西日本では、2種類の引き出物をセットにしてお返しする地域もあります。

引き出物の予算が3,000円なら

などセットで用意します。

お返しに迷ったら、地域の年長者や親族の方に聞いておきましょう。

お供え物のお返しに迷ったら。失礼のない対応法

法事では御仏前(現金)のほか、果物やお花・お線香などのお供え物をいただくことがあります。

「お返しの相場はいくら?」「そもそもお返しは必要?」と判断に迷うところですが、お供え物に対するお返しは原則不要といわれています。

近しい親族からは、故人や遺族を思う気持ちから、御仏前とともにお供え物をくださることもあるでしょう。

遺族にお返しの負担をかけないよう、あえてお供え物やお花だけ贈って弔意を表す参列者もいらっしゃいます。

いただいたお供えへの感謝を述べれば、失礼にあたらないでしょう。

ただし、1万円以上のお供え物や供花をいただいた場合には、お返しを用意したほうがよいと思われます。

1万以上のお供え物のお返し相場は「1/3~半返し」。

当日は法事の引き出物をお渡しし、法要後1週間~10日以内に追加の品物をお礼状とともに贈りましょう。

▼お供え物・お花の相場、お返し方法にお困りの方はこちらもどうぞ

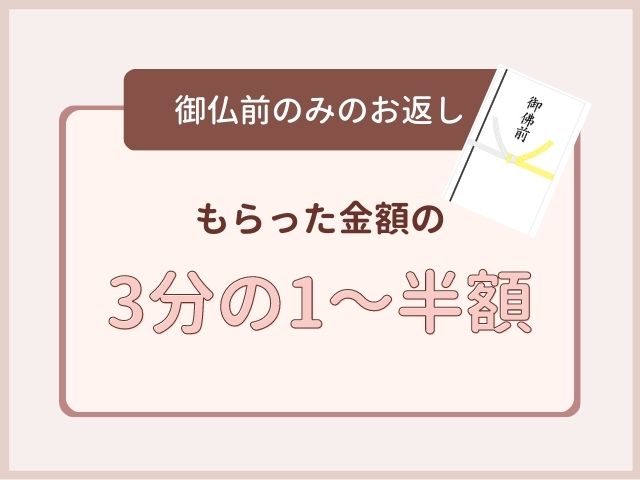

「御仏前」のみのお返しは1/3~半返しが相場

法要に参列されなかった方から、御仏前(現金)やお供え物だけが送られてきたら、頂いた金額の1/3~半返しをするのが相場です。

高齢であったり遠方に住んでいるなどの理由から、御仏前やお供え物を郵送してくださることはよくあることでしょう。

5,000円ほどの品をいただいたら2,000円ほどの返礼品を、法要後1週間~10日以内に先方に届くよう手配します。

法要が無事に終わった事の報告と感謝の気持ちを伝えるため、返礼品にはお礼状を添えるのがマナー。お礼状については記事後半でご説明します。

法事のお返し「引き出物」にふさわしい品・タブーの品

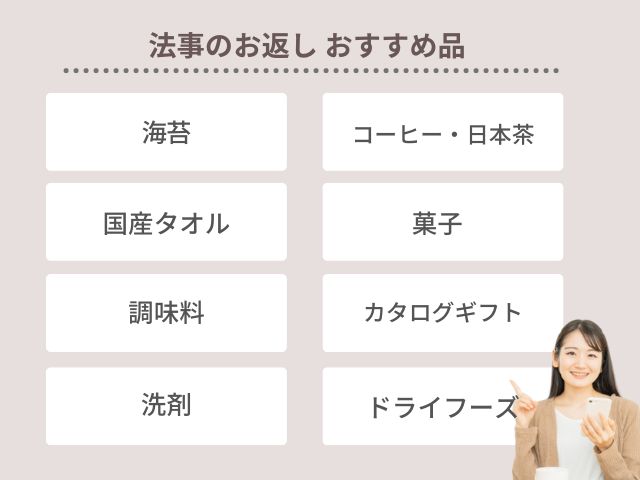

法事の引き出物・お返しは、「消えもの」や「日用品」を贈ることがマナーです。

「消えもの」とは食べたり使ったりしたらなくなるもののこと。「不祝儀を後に残さない」という考えからきています。

- お菓子

- お茶、コーヒー

- 海苔など乾物、乾麺

- だしパック、醤油など調味料

などが挙げられます。

また「悲しみを拭い去る」という意味を持つ「タオル」もふさわしい品の定番です。

一方、贈ってはいけないとされるタブーの品があるので注意してください。

「四つ足生臭もの」といわれる肉や魚、慶事に使われる以下の品は避けましょう。

- 昆布

- お酒

- かつお節

法事・弔事のお返しのタブーが気になる方はこちらの記事も参考にしてください。

【法事のお返し】人気おすすめランキングTOP5

法事のお返しの相場「2,000~5,000円」で購入でき、マナー違反にならない好適品を、ギフト専門店「GIFTA(ギフタ)」がご紹介します。

2品セットでお贈りする方のため、1000~1500円の品もピックアップしました。

1位.定番&季節感のあるお菓子

お菓子は性別や世代を問わず、好き嫌いも少ないため法事の引き出物には打ってつけ。

低価格帯の品も豊富なため、併せ買いに重宝します。

クッキー・フィナンシェなど日持ちする焼き菓子のほか、季節感のあるお菓子もセンスのよさが感じられておすすめです。

しかしあまり色鮮やかなものだと「弔事なのに赤やピンク?」と抵抗を感じる方も。年忌やお相手によっては、控えめな色合いの品を選ぶようにしましょう。

2位.国産タオルは「もらって嬉しい」の声多数

「また同じもの?」と思われそうなタオル…。

実は、もらった側の満足度が高いタオルがあるのをご存じですか?

それは、国産でリッチな質感の今治タオルです。

ふんわりとした肌触りと吸水性が特長で、赤ちゃんからご年配の方まで安心してお使いいただけます。

重量が軽いので、お持ち帰りの際のご負担にもなりません。お菓子ともう一品セットでお渡しするときにも最適です。

3位.高齢者にも喜ばれる手軽な「あと一品」

法事のお返しに、最高品種「南高梅」を使った梅干しギフトはいかがでしょう。

大粒で肉厚な梅干しを和紙で個包装。柔らかい果肉たっぷりの贈答用梅干しは「高齢の贈り先様にご満足いただけた」と好評です。

甘くフルーティーな味わいは、ご飯のおかずはもちろん、ちょっとしたお茶請けとしてもぴったりですね。

そのほか、

など身体にやさしく、手軽に食べられる食べ物ギフトが喜ばれています。

4位.人気のグルメもカタログギフトなら問題なし

有名店のグルメやスイーツ、全国の選りすぐりのお肉・果物などが掲載されているグルメ系カタログギフト。

ちょっと贅沢なグルメをご自宅に居ながら、自由に選んで食べられるため、小さなお子さんがいらっしゃるご家庭や外出が難しいご年配の方まで、幅広く人気を集めています。

本来、法事の贈り物は肉・魚などの生鮮食品はタブーです。

しかしカタログギフトなら、お贈りするのはカタログギフトであり、お選びになるのは贈り先様であるため失礼にはあたらない、という考え方が浸透しています。

また三回忌以降は、ご遺族の悲しみも薄まることから、食べ物専門のカタログギフトもよく選ばれています。

▼おすすめのグルメ系カタログについてもっと詳しく

5位.【ワンランク上の品が贈れる】割引カタログギフト

「法事のお返しにタブーとされる品物を贈り、失礼があったらどうしよう」

「相手の好きなもの・苦手なものがわからない…」

品選びに迷っている方におすすめしたいのが、こちらの【割引カタログギフト】。

有名ブランドアイテムや日用品・体験型ギフト・厳選グルメなど、あらゆる世代の方に好きなものを選んでいただけるGIFTA(ギフタ)人気№1の定番カタログです。

「法事のお返しに割引カタログギフトって大丈夫?」と不安になるかもしれませんが、品質についてはどうぞご安心ください。

当店で取り扱うカタログは大手有名メーカーの最新版で、他社で定価販売しているものと表紙や中身はまったく同じ。流通経路を工夫して安く仕入れることで、お得な卸価が実現しました。

こんな方におすすめ

- 相場内でワンランク上の品(予算内でできるだけよいもの)を贈りたい

- 卸値でお得に購入したい

- 自宅から時間を問わず、ネットで購入したい

- 相手の好みが分からなくて困っている

法事のお返しに「予算内で満足いただけるものを贈れた」と多くのお客様から好評です。

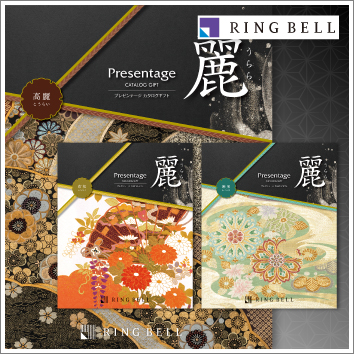

ご高齢者に評判「高級ラインのカタログギフト」

「カジュアルすぎないものが良い」「もっと高級感が欲しい」という方におすすめしたいのがリンベル「麗(うらら)」です。

リンベルは有名カタログメーカーでこの道のプロ。「麗」は全国で発見したこだわりグルメや、各地に息づく伝統工芸品を集めた最高ランクの1冊です。

和装表紙から溢れる高級感と有名カタログ会社ならではの安心感。

法事のお返しにふさわしい商品が満載です。

カタログギフトは持ち帰りにベスト

法事には遠方からはるばる来られる方や、かなりご高齢の方もいらっしゃいます。

軽くてかさばらないカタログギフトは、電車や徒歩で来られた参列者に最適な引き出物といえるでしょう。

法事のお返しはGIFTA(ギフタ)へ

「法事のお返しでカタログギフトを贈ろうか」と検討中なら、ギフト専門店「GIFTA(ギフタ)」がお手伝いいたします。

- のし紙・包装紙・礼状が無料

- 13時までのご注文で即日発送

- 最大48%OFF。百貨店や式場で取り扱われるカタログの最新版を卸値で販売

- お困り・お悩みを専門スタッフが対応。メールやチャットボットでご返信

気になるカタログギフトの中身は、パソコン・スマホ画面で全ページ閲覧可能。

お相手に喜ばれるギフト選びをサポートいたします。

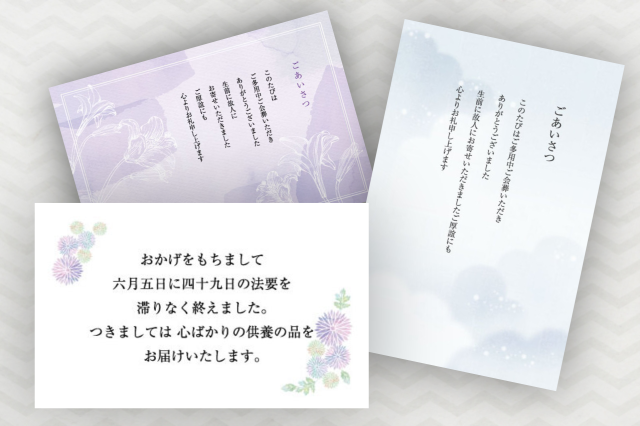

法事のお返しには掛け紙(通称:のし紙)も忘れずに

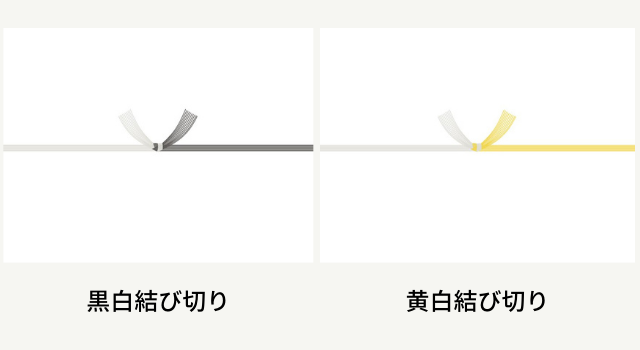

法事の引き出物・返礼品には、掛け紙(通称:のし紙)を付けて贈るのがマナー。親しい親族であっても必要です。

水引は必ず「結び切り」を選びましょう。

色は「黒白」が一般的です。関西では「黄白」を使用する地域が多くあります。

【法事のお返し】表書きの書き方

表書きは「志(こころざし)」が基本。「志」には”お気持ち”という意味が込められています。

関西では

- 「粗供養(そくよう)」

- 「茶の子」

神道、キリスト教では

- 「志」

- 「偲び草」

- 「感謝」※キリスト教

が使われます。

【法事のお返し】名前の書き方

法事のお返しにつける掛け紙は、基本的に「施主の姓のみ」を書き入れます。

同じ姓の何人かの親族が、一人ひとり異なる品物を用意する場合は、フルネームを書くと親切ですね。

お返しを受け取った方に「誰から贈られた品か」がわかるように名前を書きましょう。

施主と故人(喪家)の姓が異なるときは、故人の姓で「〇〇家」とします。

「法事のお返し・引き出物」掛け紙(のし紙)の書き方(宗派別)はこちら

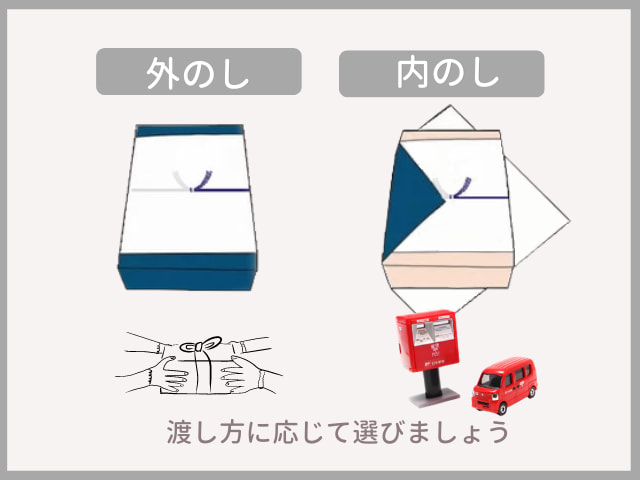

掛け紙(のし紙)のかけ方。内のしと外のし

法事の掛け紙(のし紙)のつけ方は、お住まいの地域の風習や、持ち帰りか郵送かなどの贈り方によっても変わります。

- 内のし:品物に直接掛け紙(のし紙)を貼り、その上から包装紙で包みます。

- 外のし:品物を包装紙で包み、その上に掛け紙(のし紙)を貼ります。

手渡しする場合は外のしが一般的ですが、宅配便で送る場合は、外のしだと破れてしまうので、内のしが安心です。

▶「内のし」「外のし」「掛け紙の重ね方」で迷われている方はこちら

法事の返礼品を郵送するときはお礼状も同封

- 高額な御仏前をくださった方への追加の返礼品

- 法事は欠席し、金品だけお送りくださった方への返礼品

など法事の返礼品を郵送する際は、感謝の気持ちを綴ったお礼状を添えましょう。

文例は以下を参考にしてください

【高額な御仏前をくださった方への御礼の品】

拝啓

亡父 ○○○○儀 ○周忌法要に際しましては

過分なお心遣いをいただきまして誠にありがたく厚くお礼申し上げます

ささやかではございますが お礼のしるしに心ばかりの品をお贈りさせていただきました

ご受納いただければ 幸いかと存じます

略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます

敬具

令和○○年○○月○○日

(施主)○○○○

【法事は欠席したが、御仏前を包んでくださった方への礼状】

謹啓

先般 亡父○○の○周忌法要に際しましては

御丁重なるご厚志を賜りまして誠に有難く厚く御礼申し上げます

おかげをもちまして○○月○○日に滞りなく法要を相営むことができました

謹んでご報告申し上げますつきましては供養のしるしまでに心ばかりの品をご用意いたしましたので 何卒お納めくださいますようお願い申し上げます

略儀ながら書中にて御礼かたがたご挨拶申し上げます

謹白

令和○○年○○月○○日

(施主)○○○○

【無料】法事の掛け紙(のし紙)・礼状はアーツにおまかせ

掛け紙(のし紙)・挨拶状(礼状)の準備は意外と手間がかかるもの。

ギフト専門店「GIFTA(ギフタ)」では、掛け紙や挨拶状を無料でご提供していますので、ぜひご利用ください。

作成方法はとても簡単。商品ご注文後、画面の説明に従い「表書き」を選んだり、お名前を打ち込んだりするだけです。

挨拶状の例文も豊富にそろっているので、そのまま使用するのも良し、一部変更して地域の風習に合った文章に編集することも可能です。

法事の引き出物はいつ、どこでお渡しすべき?

引き出物を手渡すタイミングは、参列者の方をお見送りする際にお渡しするのが基本です。

しかし、特に人数が多い場合は、渡し忘れのないように、会食の各席にセッティングしておいても失礼にはあたりません。

GIFTA(ギフタ)のカタログギフトは無料手提げ袋付き

参列者にお持ち帰りいただく引き出物には、手提げ袋の準備も必要です。

「GIFTA(ギフタ)」では、カタログギフトには紙袋が無料でついているため安心です。

カタログギフト以外にも、対象商品には紙袋をご用意。

これなら品物だけ準備して手提げ袋を買い忘れた、といった失敗もなくなります。

【法事のお返し】気になる相場Q&A

お寺の僧侶へのお斎・引き出物の相場は?

法事でお経をあげてくれた僧侶にも、引き出物をお渡しするのがマナーです。

僧侶への引き出物の相場は他の参列者と同じ「2000~5000円」程度。必ず掛け紙をつけてお贈りしましょう。

参列者と同じ引き出物でも失礼にはあたりません。

ただしお寺以外で法要を営む場合、僧侶は車ではなく、徒歩やバイクで来られることが多いようです。

重いものやかさばるものはあらかじめ避けるなど、心配りが大切です。

「お斎(おとき)」と呼ばれる会食の席にも、声を掛けるのが基本です。

- 僧侶がご辞退された

- 施主が会食の席を設けない

といった場合には、「御膳料」を準備しましょう。

地域や宗派により異なりますが、御膳料の相場は5000円~10000円が一般的です。

なお、僧侶にお寺以外の場所に来ていただいた場合には、「御車代」も必要となります(送迎した場合は不要です)。

複数人の法事を同時に行う際、引き出物の数や相場は?

逝去した複数人の法要を一度にまとめて行うことを「併修」「合斎」といいます。

例えば十三回忌の方と二十三回忌の方、お二人の供養を同日に行うとき、引き出物の相場は通常より高めに設定することも。

1.5倍ほどの品物を用意することが多いようです。

なぜならお越しになられた方々は、2倍の御仏前とまでいかなくとも、やや多めの金額を包んでくださる傾向にあるからです。

「併修」「合斎」は、施主や参列者の経済的・肉体的な負担を軽減する意味合いがあります。

お一人分の御仏前より心ばかり上乗せを…という方もいらっしゃるでしょう。

あらかじめ、お返しの予算を多めに見積もっておくことをおすすめします。

個数はまとめて1つ、もしくは2つ。掛け紙のかけ方は通常と同じですが、それぞれの続柄や回忌を入れる場合もあります。

▶「併修」「合斎」の掛け紙はこう書く。表書きの書き方はこちら

法事のお返しに「商品券」は失礼か

商品券を法事のお返しの選択肢に加えている方もいらっしゃるでしょう。

商品券を贈ることは失礼にあたるのか?

結論からいえば、法事のお返しに商品券は贈らないほうが無難です。

目上の方へ商品券を贈るのは失礼にあたるといわれていますし、商品券は金額がわかってしまうので露骨すぎるという考えも根強く残っているからです。

ただし近ごろは「合理的である」という考えから、法事のお返しに商品券を贈るケースも増えています。

法事のお返しに「商品券」を贈ってもよいか迷っている方へ。こちらの記事も参考にしてください。

法事のお返しは「全返し」が相場の地域もある?

法事のお返しは、「会食代 + 引き出物」で御仏前の7割~8割が相場というのが一般的です。しかし地元の風習や親族間の取り決めによって、全返しが相場である場合もあります。

迷ったときは年長者や詳しい人に聞き、その地域の相場・慣習に従いましょう。

法事でお供えをくださった方へ。感謝が伝わるお返しを贈ろう

お返しは、法要を無事に執り行えたことへの、施主からの感謝の気持ちの表れです。

相場は「会食代 + 引き出物」で頂いた「御仏前」の7~8割が目安とされています。

引き出物は当日に参列者にお渡しする品物で、2,000円~5,000円程度が相場となります。

電車や徒歩で来られた参列者にも配慮して、軽くてかさばらないお菓子やカタログギフトがおすすめです。

施主にとって、親戚が集まる法事は故人の追悼のためとはいえ、準備するものが多く、なにかと気をつかいます。

ネット通販「GIFTA(ギフタ)」は専任スタッフがサポートしてくれるギフト専門店です。

時間や手間を省いてふさわしい品物が選べ、掛け紙やお礼状で失敗の心配もありません。施主の心強い味方となることでしょう。