この記事では、子供がトラブルを起こした際の対応方法と謝り方について解説します。

お相手に誠意が伝わる謝り方や、謝罪の場にふさわしい菓子折りも紹介するので参考にお役立てください。

子供がトラブルを起こしたと聞けば、慌てない親はいないでしょう。

まずは、一度深呼吸をして、冷静に対応しましょう。

目次

子供のトラブルに向き合う。適切な謝り方とは

「子供が友達にケガをさせてしまった」

「よその家の物を壊してしまった」

子供同士のケンカや、友達との遊びの流れなど、ささいなきっかけからトラブルに発展してしまうことがあります。

幼稚園や小学校、放課後の遊びなど、親の目が届かない場所でのトラブルに対し、

「まさかうちの子が」

と我が子をかばう気持ちになったり、すぐには信じられないこともあるでしょう。

状況を受け止められないと焦ってしまいがちですが、まずは親が落ち着いて、冷静に対応することが重要です。

子供がトラブルを起こした場合、下記の流れで対応するのが一般的といえます。

- トラブルの状況を冷静に確認する

- 迷惑をかけたお相手に、速やかに電話をかけてお詫びする

- 謝罪用の菓子折りを準備

- 先方の自宅へ訪問してお詫びし、子供本人からも謝らせる

それぞれの内容について詳しく解説します。

丸くおさまるように、一つずつ確認してください。

▼ビジネスシーンにおける謝罪はこちらをチェック

まずは子供や周囲の大人にトラブルの状況を確認

まずは、子供本人からしっかりと話を聞いて、トラブルが起こった経緯・状況を把握しましょう。

「友達にケガをさせた」「公共の物を壊した」など、起きてしまったことに対して驚いて、子供を怒りたくなる気持ちが生まれるかもしれません。

しかし、頭ごなしに怒ってしまうと、子供が正直に状況を説明できなくなってしまうおそれがあります。

感情的に怒られた経験が子供のトラウマになるかもしれません。

あくまでも中立な立場で感情的にならず、子供と目を合わせて冷静に向き合うことが重要です。

ここで大切なのが、子供の主張をすべて鵜呑みにしないことです。

子供は、親に怒られないよう、自分の都合のいいように話を伝えてくることもあります。

もちろん、しっかりと真実を伝えてくれている可能性もありますが、一度疑ってみる視点も大切です。

学校・学童保育・習い事の教室など、トラブルが発生した場所に大人が居た場合は、その方にも話を聞くことで、より状況が見えてきます。

冷静にトラブルの事実確認を行うようにしましょう。

子供と一緒にどうしたらよいかを考える

子供から話が聞けたら、次は起きてしまったトラブルに対して子供と一緒に考えましょう。

- どうしてトラブルが起きたのか

- トラブルに対して、どうすればよいか

- 今後トラブルを起こさないためにどうしたらよいか

子供の知らないうちに親だけが先方へ謝りに行っても、子供にとっての学びになりません。

また、大人の思い込みだけで動いてしまうと、子供本人が

「自分は悪くないのに親に謝らせられた」

などと感じて納得せず、親子の気持ちにズレが生じる可能性もあります。

子供とよく話し合い、本人がどうしたいのかを確認して親子の気持ちを合わせることで、トラブルの長期化を防ぎ、今後の対策にもつなげられるでしょう。

保護者としてお相手に謝りに行くのはどの程度から?

子供同士のトラブルの場合、どの程度のトラブルから親が関わるべきか、悩むことがあるでしょう。

トラブルの対応方法には「これが正解」というルールや決まりはありません。

トラブルの内容や程度、場所や子供の年齢などによって考え方はさまざまです。

以下に判断規準の一例を紹介します。

- トラブルの内容や程度で判断する

→年齢にかかわらず、子供レベルでは解決が難しい「暴力」をふるった場合や、「物や体を傷つけた」場合は親が謝りに行く - トラブルが起こった場所で判断する

→学校などの日常生活で起こったケンカなどのトラブルは、対応能力を身に付けるためにも子供同士で解決させる - 子供の年齢で判断する

→幼稚園や小学校低学年など、子供同士で解決するのが難しい場合は、親が関わって解決に導く

上記の判断軸はあくまでも一例であり、親の考え方はもちろん、地域の風土に影響される場合もあるでしょう。

判断に迷うときは、信頼できる周りの人に相談してみるのもおすすめです。

いち早くお相手に電話で謝罪を

自分の子供がトラブルを起こした場合、速やかに先方へ電話をかけ、謝意を伝えます。

謝罪の電話はなるべく早くかけましょう。できればトラブルが起きた当日、遅くとも翌日までに連絡します。

お相手の電話番号が分からない場合は、幼稚園や学校、習い事先の先生などに、相手に謝罪したい旨を伝えて間に入ってもらうのがいいでしょう。

たとえSNSの連絡先やメールアドレスを知っているほど親しい相手でも、メッセージだけで謝罪を済ますのはおすすめできません。

謝罪は先方に直接伝える姿勢が重要です。

電話での伝え方

どのような理由があれ「暴力をふるった」「物を壊した」「ケガをさせた」事実に対して、丁寧に謝罪を行う必要があります。

心から申し訳ないと思っている気持ちを、真摯に伝えることに徹しましょう。

電話をする時間帯にも注意してください。

お相手が忙しいであろう夕方の時間帯や、食事どきを避ける配慮が必要です。

留守番電話の場合は、謝罪の言葉とともに、改めて連絡をしたいことをメッセージとして残しましょう。

電話で謝罪する際、「先方の自宅へ伺い、直接謝罪させてほしい」という旨を伝えます。

謝罪に伺うタイミングは、必ず先方の都合の良い日時に合わせてください。

自宅への訪問を断られることもありますが、最初からあきらめて電話だけで済まそうとしては印象が良くありません。

以下の理由を挙げ、直接謝罪させてほしい旨を伝えましょう。

- ケガをさせた場合はケガの様子を直接知りたい

- 物を壊した場合は破損の程度を直接知りたい

- 子供に直接謝罪をさせたい

誠意をもって償う意思がある姿勢をお相手に示すことが大切です。

先方へ謝りに伺う際の菓子折りを準備

お相手に直接会って謝罪するときは、お詫びの品として菓子折りを持参するのがマナーです。

自宅に伺う場合でも、学校等で謝罪の場を用意してもらう場合でも同様です。

謝罪の場で渡す菓子折りの相場は、以下が一般的とされています。

- 物を壊してしまった場合:1,000円~3,000円程度

- ケガをさせてしまった場合:3,000円~5,000円程度

あまりに高価すぎる菓子折りはかえって先方に気を遣わせてしまうため、相場の範囲内におさめましょう。

菓子折りは、絵柄がなく目立たない色の手提げ袋に入れて持参します。

渡す直前まで鞄の後ろに隠すなどの配慮も必要です。

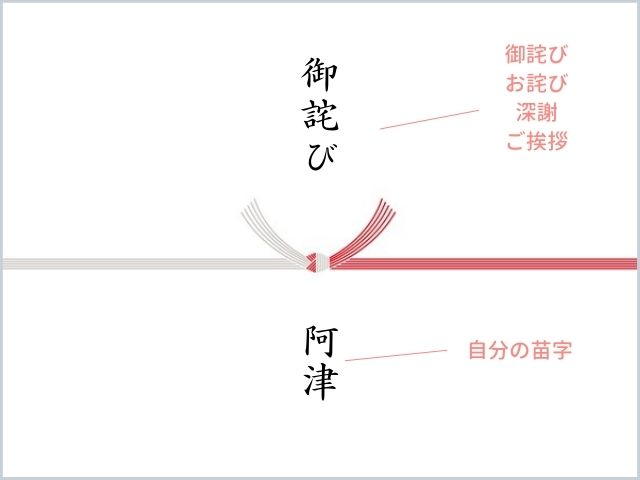

お詫びの菓子折りに掛ける「掛け紙」

お詫びの品には、「のし紙」ではなく「掛け紙」を掛けましょう。

<のし紙と掛け紙の違い>

- のし紙・・・右上に縁起物の「のしあわび」が描かれており、慶事の贈り物に使う

- 掛け紙・・・「のしあわび」がついておらず、お詫びの品やお見舞いの品などに使う

のし紙に描かれている水引(飾り紐)も、結び方によって意味が異なるため注意が必要です。

お詫びの菓子折りには「結び切り」の水引が適しています。

結び切りは「一度きりにし、二度と繰り返さないことを願う」という意味を表す結び方です。

このほか、地域によっては、お詫びの品に以下のような包装を行うことがあります。

- のし紙を掛けず、お店の包装紙のみ

- 無地の短冊のしを掛ける

贈答マナーには地域性があるため、一概に「これが正解」とは言い切れないところがあります。

迷ったときは、これ以上非礼を重ねることのないよう、親族の年配の方に地域の慣習を教えてもらうか、ギフト専門店に相談しましょう。

掛け紙の表書き(贈答品の名目)の書き方

お詫びの品の掛け紙には、以下のいずれかの表書き(贈り物の名目)を書き入れるのが一般的です。

- 御詫び

- お詫び

- 深謝

- 御挨拶

水引下部の名入れ部分には、自分の苗字を記載します。

謝罪の場ではきちんと頭を下げ、本人からも謝らせる

謝罪の場には、なるべく子供を同伴しましょう。

親子そろって頭を下げ、トラブルについて先方にお詫びの言葉を述べます。

一般的に、謝る言葉として「ごめんなさい」「すみません」などが挙げられますが、大人が真摯にお詫びする言葉としては

「申し訳ありません(申し訳ございません)」

が適切です。

「ごめんなさい」「すみません」という言葉は、事態を軽く見ているような印象を与えかねません。あらたまった謝罪の場では避けたほうがいいでしょう。

また、謝罪に伺うことでお相手に時間と手間を取らせてしまった点についてもお詫びします。

子供の不注意やケンカなどでお相手にケガ・損害を負わせた場合、本人の口からお相手にきちんと謝らせます。

普段どれだけ仲の良い友達であっても、謝罪の場ではきちんとした言葉使いでお詫びを述べさせることが大切です。

また、親からは、お相手の物を壊した場合は修繕費用を、ケガをさせた場合は治療費を、支払わせてほしいことも申し添えましょう。

親が真摯に謝る姿を子供に見せることで、子供は自分がやったことの重大さや影響を理解します。

「もうトラブルを起こさないように気を付けよう」と、反省の気持ちがわいてくることでしょう。

【知っておくと役立つこと】

子供や親が「個人賠償責任保険」に入っている場合、修繕費用や治療費の支払いに保険が適用されるケースもあります。

加入している保険の契約内容に該当するケースかどうか、保険会社に相談してみましょう。

菓子折りをお渡しするタイミング

お詫びの菓子折りを渡すタイミングも重要です。

会ってすぐに菓子折りを渡そうとすると、先方に「物で解決しようとしている」という印象を与えかねません。

まずは十分に謝意を伝え、お相手に謝罪を受け入れていただいた後、菓子折りを渡すのが順序です。

最初からお相手の目に付きやすいところに菓子折りを置いておくと、先方に気を遣わせてしまいます。

目立たないよう鞄の陰に置くなど配慮しましょう。

渡し方の正式な作法として、菓子折りを持参した紙袋から出して相手に正面を向けて差し出します。

「心ばかりの品物ではございますが、どうぞお納めください」などの言葉を添えて渡しましょう。

状況により、手提げ袋のままサッと渡すほうが都合が良いと思われる場合は、「手提げのまま失礼します」と、一言申し添えましょう。

手土産を渡す際に「つまらないものですが」という言い回しがよく使われますが、謝罪の場にふさわしいとはいえません。

先方が「お詫びなのにつまらない品物を持ってきたのか」と不快に思う可能性もあります。

謝罪の場において謙虚に振る舞うのは基本ですが、過剰にへりくだった表現を使わないほうが無難でしょう。

菓子折りを先方に断られたら無理に渡さない

菓子折りを渡すのは謝罪の意を伝える方法のひとつですが、お相手の考え方により、受け取りを断られる場合があります。

状況によっては怒りがおさまらず、「トラブルになった相手からの品物は受け取りたくない」と拒否する人もいるでしょう。

また、「子供同士のトラブルはお互い様だから、お詫びの品をいただくまでもない」という人もいます。

お相手が断っているのに、無理に菓子折りを渡しては、先方の意向を無視することになります。

無理やり押し付けたり、強引に置いてきたりすることは余計なトラブルの元になるため、控えましょう。

複数名で謝りに行く際の注意点

「子供たちが公園で野球をしていて、近所の家の窓ガラスを割ってしまった」など、我が子一人ではなく友達グループでトラブルを起こす場合もあります。

このようなケースでは、謝罪をする保護者同士で連絡を取り合い、一緒に先方へ謝罪に伺うのがいいでしょう。

個人個人がそれぞれのタイミングで謝罪に訪問すると、お相手が毎回対応しなければならず、かえってご迷惑になってしまいます。

また、複数名で謝罪に伺う際の対応は、足並みを揃えることが大切です。

たとえば「他の保護者は菓子折りを用意しておらず、自分だけが持参していた」という場合は、その場で自分だけが菓子折りを渡すと、皆にあまり良い印象を持たれないかもしれません。

謝罪する側の対応が揃っていないと、お相手の不信感につながることも考えられます。

また、謝罪した子供同士の間でも抜け駆けしたような印象を与え、気まずい思いをさせてしまうかもしれません。

複数名で謝罪に伺う場合はお互いの準備を迅速に確認し、その場の状況もしっかり見ながら対応しましょう。

子供トラブルの謝罪にふわさしい菓子折りの判断基準

謝罪用の菓子折りの一般的な相場は、1,000円~3,000円(ケガをさせた場合は3,000円~5,000円)といわれています。

お祝いやプレゼント用のお菓子と違い、あくまでもお詫びの気持ちを表すものなので、誠意が伝わることを心がけましょう。

「謝罪に来る途中でコンビニに寄って買ってきた」と感じさせるようなものは、軽々しい印象を与えるため絶対に避けてください。

具体的には、以下のポイントに着目して選びましょう。

- 落ち着いた地味なパッケージデザイン

- ずっしりとした重みのあるもの

- 子供同士のトラブルの場合は、子供が喜びそうなもの

- 謝罪する相手が大人の場合は、格式のある老舗のお菓子

- 小さな子供へ向けたお詫びの品なら、子供が食べやすいサイズのもの

子供同士のトラブルのときは、お相手の子供のアレルギーの有無も確認できると安心です。

アレルギーの有無が分からないときは、原材料名やアレルギー物質について明記してある商品を贈ることで、先方に安心して受け取ってもらえるでしょう。

子供のトラブルの謝罪におすすめの菓子折り【洋菓子】

謝罪の気持ちを込めた菓子折りは、相手に違和感を抱かせない品であることが重要です。

子供のトラブルの謝罪において、使いやすいオーソドックスな洋菓子を紹介します。

マドレーヌ・フィナンシェ

焼き菓子の中でもしっとり感があり、重みを感じさせる「マドレーヌ」や「フィナンシェ」。

派手さがなく、上品な印象があるので、お詫びの品にふさわしいお菓子といえます。

迷ったときは、名の通ったブランドや老舗洋菓子店のものを選ぶと安心です。

包装デザインやお菓子自体の色味が華やかすぎない、落ち着いたスタンダードなものを選びましょう。

クッキー・サブレ・ラングドシャ

焼き菓子の定番「クッキー」「サブレ」「ラングドシャ」。

食べるときに手間が掛からないように、一つずつ個包装されたものがおすすめです。

味のバリエーションが豊富な詰合せギフトなら、子供のおやつにしてもらえそうです。

しっかり硬めに焼き上げた焼き菓子は、「小麦粉」「卵」などのほかに「アーモンド」などアレルギーの原因になることが多い材料がよく使われています。

アレルギーへの配慮が必要な場合は、原材料がしっかり記載されているものを選びましょう。

ゼリー・プリン

国産のフルーツをふんだんに使った「ゼリー」や、生クリームを使った瓶詰めの「プリン」。

高級な素材を使って丁寧に作られたゼリー・プリンは、小さな子供でも食べやすく、子供同士のトラブルの謝罪にふさわしいでしょう。

ずっしりとした重量感があるところも、お詫びの印に向いているポイントです。

特に夏の季節に謝罪に行く場合は、のど越しよく食べられるという点でもおすすめです。

ゼリーやプリンの中には、写真映えのするカラフルな見た目のものが多くあります。

しかし、あまりに派手な見た目のものはお詫びの場にふさわしくないため、控えたほうがいいでしょう。

子供のトラブルの謝罪におすすめの菓子折り【和菓子】

和菓子は、洋菓子に比べて落ち着いた印象を与えます。

子供がご迷惑を掛けた相手が大人の場合や、祖父母と同居しているご家族に向けて贈る場合、和菓子を選ぶといいでしょう。

謝罪の場に持参しやすい和菓子を、具体的に紹介します。

カステラ

上品で落ち着いたイメージのある「カステラ」。

老舗の高級なカステラは伝統と品格を感じさせることから、謝罪の場にふさわしいお菓子といえます。

1本そのままのものよりも、1切れずつ個包装されているタイプのほうが、手を汚さず食べやすいでしょう。

なお、カステラははちみつを使用しているものが多くあることに注意してください。

1歳未満の乳児は、はちみつを摂取できないため、小さいお子さんが居る家庭にはちみつ入りのカステラを贈るのは控えましょう。

せんべい

謝りに行くお相手が年配の男性だと、お菓子を持参しても、お相手が甘いものを好むかどうか分かりません。

そんなときは、落ち着いた印象のある「せんべい」や「おかき」をお詫びの品にするといいでしょう。

謝罪をする場所が幼稚園や学校など、お相手の自宅ではない場合もあるでしょう。

そんなときは持ち帰りやすいせんべいやおかきが重宝します。

ただし、これらはずっしりした重さが無いぶん、見た目であらたまった印象を与えることが大事です。

高級感のある、落ち着いた包装デザインのものを選びましょう。

どらやき

「どらやき」は重量感があって落ち着いた印象があり、定番の和菓子としてお詫びの品にふさわしいギフトです。

子供から大人まで好みが分かれにくいのも、おすすめポイント。

どらやきは、カステラ同様にはちみつを使っていることが多いお菓子です。

1歳未満の乳幼児がいるご家庭に贈るのは避けるようにしましょう。

羊羹・きんつば

伝統や格式が感じられる「羊羹」や「きんつば」は、ビジネスの場でも手土産に用いられることの多いお菓子です。

特に歴史ある老舗の羊羹やきんつばは、高価なものが多くあります。

一目で高級感が伝わるため、誠意が伝わりやすいお菓子ギフトと言えるでしょう。

注意点として、羊羹やきんつばの中には、原材料にお酒が含まれているものもあります。

子供向けには不向きなため、「子供が年配の方にご迷惑をかけた」という場合のお詫びの品に向いています。

子供のトラブルは謝り方が大切。親子で誠心誠意の謝罪を

子供が発端であるトラブルは、内容や程度にかかわらず、冷静な事実把握と誠実な対応が大切です。

決して「たかが子供のやったこと」などと軽く考えず、誠実な態度で謝罪を行いましょう。

迅速な対応は、トラブルを丸くおさめるために大切なことです。

先方のご自宅へ直接謝罪に行くときは、相場に沿った菓子折りを持参するのがマナーです。

誠心誠意謝罪の気持ちを伝えた後に、菓子折りをお渡ししましょう。