「祥月命日(しょうつきめいにち)」という言葉について、正しい意味をご存じでしょうか。

一周忌法要などの法事に関わりが深い言葉ですが、似た言葉も多くあるため、正確な意味を把握している方は、実は少ないかもしれません。

今後法事を取り仕切る方は、手配や話し合いの際に食い違いが起きないよう、確実に理解しておきましょう。

この記事では、「祥月命日」の言葉の意味、「命日」や「月命日」との違い、法要との関係のほか、お供え物と供花なども網羅して解説します。

祥月命日の意味や行うことを理解して、「わからない」という不安を解消しましょう。

目次

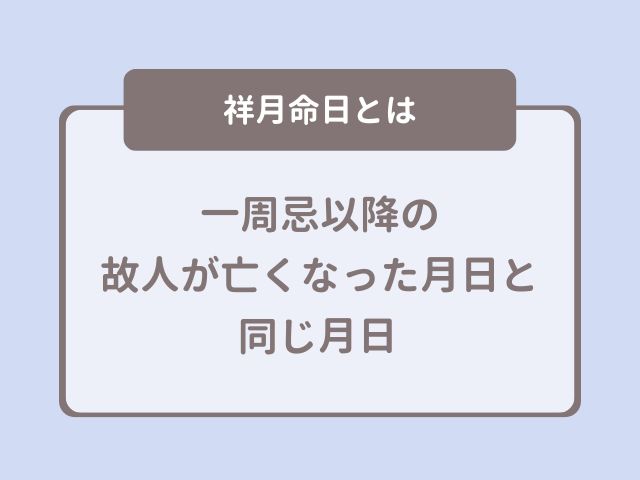

祥月命日(しょうつきめいにち)とは

「祥月命日」は、一周忌以降の、故人の亡くなった「月日」と同じ月日を指します。

例えば、故人の亡くなった日が「2023年4月1日」の場合、「2024年4月1日」が最初の祥月命日となり、以降毎年4月1日が祥月命日と呼ばれます。

祥月命日が来るのは「故人の亡くなった翌年から」で「故人の亡くなったその年月日」は含みません。

祥月命日と「月命日」との違い

| 語句 | 意味 |

|---|---|

| 祥月命日 | 一周忌以降の、故人が亡くなった「月日」と同じ月日。 一般に「命日」と言われることも。 |

| 祥月 | 一周忌以降の、故人の亡くなった「月」と同じ月 |

| 命日 | 故人が亡くなった日に当たる、毎月または毎年のその日。 |

| 月命日 | 故人が亡くなった「日にち」。毎月訪れる。 |

祥月命日が「月日」を指すのに対し、故人が亡くなった「日にち」のことを指すのが「月命日」です。

故人が亡くなった日が「4月1日」の場合、毎月の「1日」が月命日となります。

祥月命日が年に一度訪れるのに対し、月命日は毎月のことと覚えるとよいでしょう。

祥月命日と「命日」の違い

単に「命日」とのみいう場合、辞書上の意味は「故人が亡くなった日に当たる、毎月または毎年のその日」です。

祥月命日とは呼ばれない「亡くなったその年月日(没年月日)」も「命日」にあたります。

「命日」は、「月命日」「祥月命日」を含む言葉といえるでしょう。

ただし、一般には「命日」と言うと、毎年の祥月命日のことを指している方が多いようです。

祥月命日の由来

「祥月命日」の由来には、諸説あります。

ここでは2つの説をご紹介します。

説① もともとは「祥月」ではなく「正月」だった

かつては「故人の亡くなられた月」を「正忌月(しょうきづき)」と呼び、そこから「正月(しょうつき)」と呼ばれるようになりました。

しかしこの字では「お正月」の「しょうがつ」と紛らわしいので、中国の一周忌、三周忌に当たる「小祥」「大祥」から「祥」の字を当てて、「祥月」となったとのこと。

現在でも、祥月命日のことを「正忌日(しょうきじつ)」と呼ぶことがあります。

説② 忌明けをめでたいこととし、「祥月」とした

「祥」という字には「さいわい」「めでたいこと」などの意味があります。

中国では、喪が明けることをめでたいことと考えたため、忌明けの月を「祥月」としたそうです。

この説にのっとると、「祥月命日」に亡くなった年を含まないのは、忌が明けていないからだとも考えられます。

祥月命日と「年忌法要」の関係性

祥月命日に合わせて執り行なうのが、「年忌法要」です。

年忌法要は、生きている人が亡くなられた方の冥福を祈って行う「追善供養」の一つ。

僧侶をお呼びしてお経を上げていただき、法話、お墓参りなどのあと、会食を執り行うのが一般的な流れです。

亡くなって満1年の「一周忌」が最初の年忌法要で、特に重要とされています。

一周忌の後は翌年の三回忌(満2年)、七回忌(満6年)…と続き、その後も数えで「三」と「七」が付く年に法要を執り行います。

年忌法要を行う年の数え方に注意

年忌法要について注意したいのは、執り行う年の数え方です。

一周忌は亡くなった翌年、「満1年」の祥月命日に合わせて執り行いますが、三回忌以降は「満」ではなく「数え」で年を数えます。

「数え」では、亡くなったその年を「一」と数え、翌年は「二」、2年後は「三」…と続いていきます。

そのため、「三回忌」が執り行われるのは、一周忌の翌年、亡くなってから「満2年」にあたる祥月命日です。

以下に、年忌法要を行う年を表にしたので参考にしてください。

| 年忌法要 | 亡くなってからの年数 |

|---|---|

| 一周忌 | 満1年 |

| 三回忌 | 満2年、数えで3年 |

| 七回忌 | 満6年、数えで7年 |

| 十三回忌 | 満12年、数えで13年 |

| 十七回忌 | 満16年、数えで17年 |

| 二十三回忌 | 満22年、数えで23年 |

| 二十七回忌 | 満26年、数えで27年 |

| 三十三回忌 | 満32年、数えで33年 |

| 五十回忌 | 満49年、数えで50年 |

年忌法要をいつまで行うかは、地域やご家庭、宗派によってさまざまです。

一般的には、三十三回忌または五十回忌を「弔い上げ」として法要を終えるとされています。

しかし最近は、三回忌まで実施し、七回忌からは省略するなど、それぞれの事情に合わせて法要を終えるご家庭も増えているようです。

年忌法要当日の流れ

年忌法要当日は、一般的に、以下の通り法要が進行します。

当日の流れを確認して、「手配すること」を明確にしておきましょう。

<当日の進行>

- 僧侶(お坊さん)のご入場

- 施主の挨拶

- 僧侶の読経

- 焼香

- 僧侶の法話

- お墓参り(ご近所にお墓がある場合)

- 施主の挨拶

- 会食(お斎 読み:おとき)

年忌法要を執り行うまでの手順

年忌法要では、お寺への連絡や会食の用意など、手配すべきことが多くあります。

特に初めての年忌法要である「一周忌」では、慣れないことが多いため、不備がないよう、やるべきことをしっかり把握しましょう。

以下では、年忌法要の手配について、順を追って解説します。

1.日程調整

年忌法要は、祥月命日に合わせて執り行います。

準備は、祥月命日の2~3カ月前に始めましょう。

祥月命日の当日が平日などで都合がつかない場合は、祥月命日より「前の」土日に執り行います。

これは「仏事を延ばしてはいけない」という昔からの慣例のため、できる限り後日ではなく、前にずらしましょう。

2.出席者の決定

年忌法要の出席者は、一般的に、家族とごく近しい親族とされています。

ただし一周忌・三回忌まででは、親族だけでなく、故人と関係の深かった方をお呼びするケースもあるようです。

七回忌以降は多くの場合、家族とごく近しい親族のみ、あるいは「家族のみ」で行われます。

年忌法要を行う年には、どなたにお声がけするか、早めに考えておきましょう。

3.会場の決定

年忌法要は、自宅やお寺、法要会場、ホテルなどで行います。

出席予定者が家族・親族のみの少人数である場合は、ご自宅やお寺を会場とすることができるでしょう。

故人と親しかった方をお呼びするなど、人数が多くなる場合には、別途、法要会場やホテルを押さえてください。

4.お寺へのご連絡

法要の当日は、僧侶に読経や法話をしていただきます。

お世話になるお寺には、法要について早めに依頼することが大切です。

先祖代々のお墓がお寺にある方は、そのお寺に年忌法要を執り行う旨を伝え、日程などを調整しましょう。

お寺とお付き合いがない場合は、お通夜やお葬式でお世話になったお寺に連絡し、「法要を執り行いたい」と相談してみてください。

お布施の用意も

年忌法要の当日には、僧侶の方に感謝の気持ちを込め、お布施をお渡しします。

お布施の金額は、3万円~5万円が相場です。

また、状況に応じて、以下の費用も用意しましょう。

- 御車代

僧侶がお寺から法要の会場(自宅・法要会館など)までご自分で来てくださった場合、交通費として御車代5,000円~1万円をお渡ししましょう。 - 御膳料

僧侶が会食に参加されない場合には、お食事代として御膳料をお渡しします。

こちらも、5,000円~1万円が相場です。

5.出席者への連絡

年忌法要の出席者には、電話または案内状で連絡をします。

家族・親族など近しい関係者だけで執り行う場合には、電話で伝えましょう。

故人の知人を多く招くなら、案内状を作成し、送付してください。

6.会食の用意

出席者が確定したら、会食の手配をします。

年忌法要の後は、会食を行うのが一般的。

人数や移動の利便性などを考慮して、仕出し弁当を注文するか、飲食店を予約しましょう。

手配する際には、お祝い事に使われるような縁起のいい食材(海老、鯛、紅白の食べものなど)を入れないよう、お店に伝えてください。

<施主は挨拶の用意を>

施主を務める方は、挨拶の用意もしておきましょう。

法要の前と、会食の前には施主が列席者の皆さまへ挨拶をします。

最初の挨拶では「誰の、何回目の法要か」と「集まってくださったことへのお礼」を列席者の方に伝えましょう。

2回目の挨拶では、「法要が無事に終わったことへのお礼」「会食の用意があること」を伝えるのが一般的です。

特に故人のご友人、会社関係者など、礼節を持って接したい方がいらっしゃる場合は、形式にのっとった挨拶を押さえておきましょう。

インターネットで検索すると文例が見つかりますので、参考にしてみてください。

7.引き出物の手配

年忌法要では、列席者の皆様が「御仏前」を供えてくださいます。

これに対して、施主は「会食」と「引き出物」を、お返しとしてお渡しするのが一般的です。

「引き出物」とは、施主が列席者に手土産としてお渡しする返礼品(お礼の品)のこと。

百貨店や、ギフト専門の通販サイトなどでふさわしい品を用意しましょう。

引き出物一つあたりの金額相場は、2,000円~5,000円程度です。

品物は「不祝儀をあとに残さない」という理由から「消えもの」が基本とされています。

タオル・洗剤などの日用品や、お菓子、飲み物など「使ったら(食べたら)なくなってしまうもの」を用意しましょう。

引き出物の金額の計算方法や、ふさわしい品物については、以下でも解説しています。

年忌法要がない年の祥月命日の供養とは

一周忌、三回忌などの節目の祥月命日には、年忌法要を執り行います。

では、年忌法要をしない年の祥月命日には、どのような過ごし方をすればいいのでしょうか。

以下に詳しく解説します。

お墓参り

祥月命日にする供養の一つ目は、お墓参りです。

年に一度の祥月命日には、故人を偲び、冥福を祈る時間を大切にしましょう。

お墓に足を運び、手を合わせ、語りかけてみてはいかがでしょうか。

気持ちよくお参りするために、お墓参りの作法を確認しておきましょう。

<お墓参りの手順>

- 掃除する。枯れ葉などを拾い、墓石を布で拭き汚れを落とす

- 打ち水をしてお墓を清める

- 供花、水、お供え物を供える

- お線香をあげ、手を合わせる

- お参りをしたら、お供え物は持ち帰り、自宅で食べる

- 線香やお花はお供えしたままで大丈夫

注意点は、食べものや飲み物といったお供え物は持ち帰ることです。

故人のために用意したお供え物は、そのまま置いて帰りたい気持ちになるかもしれません。

しかし食べものや飲み物の放置は、お墓が汚れたり、鳥などの動物に荒らされたりすることにつながります。

きちんと持ち帰り、供養として、ご自宅でいただきましょう。

なお、お供え物を下げて生きている人が食べることを、「お下がりとしていただく」といいます。

仏壇にお供え

日程や距離の問題で、祥月命日に合わせてお墓参りができないこともあるでしょう。

そのような場合には、ご自宅の仏壇やお位牌にお供えをし、手を合わせて供養をします。

祥月命日のお供えには、普段のお線香や供花に加えて、故人に寄り添った品を用意してはいかがでしょうか。

例えば、以下のような品がよく選ばれます。

- 故人の好きだったお菓子・飲み物

- 故人をイメージした色やアレンジのお花

- 普段とは違う香りのお線香

故人を偲ぶ気持ちを形にして、思い出を振り返りながら祥月命日を過ごしてみてください。

卒塔婆(塔婆)供養

祥月命日に卒塔婆(塔婆)供養をするケースもあります。

卒塔婆とは、追善供養のためにお墓に立てる、文字の書かれた細長い木の板のこと。

卒塔婆を立てることは生きている人の善行となり、それが亡くなった方の善行にもなるとされています。

卒塔婆を立てる時期は、特に決まっていないそうです。

しかし、木でできているため、長い間風雨にさらされると傷み、取り替えが必要になります。

祥月命日に合わせて卒塔婆を立てると決めておき、傷んだものはその時に取り替えれば、毎回気持ちよくお参りができるのではないでしょうか。

卒塔婆を立てたり、取り替えたりしたいときは、お墓のあるお寺や霊園に依頼してください。

月命日は故人を思う時間を大切に

毎月の月命日は、故人を偲ぶ気持ちを大切にして過ごしましょう。

大がかりな供養は必要ではありません。

仏壇をきれいに掃除したり、好きだった品を供えたり、家族の近況や故人への思いを語りかけてみたり…

いつもよりも少し時間を取って、故人と向き合ってみてください。

毎月しっかり供養をしなくては、と気負ってしまうと、月命日が負担になりかねません。

いつもの生活のなかで、「大切な方を偲ぶ時間」に向き合ってみてはいかがでしょうか。

祥月命日のお供えは五供(ごく)が基本

お墓や仏壇にお供えするものは「五供(ごく)」が基本とされています。

<お供えの基本 五供>

- 香…線香やお香を供える。

「仏様は香りを召し上がる」とされるため。 - 花…香りや色を仏様に楽しんでいただく。

また、手を合わせる人の心を浄化する。 - 灯明…ローソクを立て仏様の心を照らす。

また、手を合わせる人の迷いを無くす。 - 水…仏様ののどをうるおす、お水やお茶を供える。

- 飲食(おんじき)…ご飯やお菓子、果物を供える。

祥月命日には、お墓や仏壇にお参りをします。

その際、段から用意しているものに加えて「故人の好きだったもの」や「思い出のあるもの」をお供えに選ぶことが多いようです。

故人を思い、感謝する気持ちを、お供えに込めてみてはいかがでしょうか。

以下では、五供を押さえた、お供えにふさわしい品やお花をご紹介します。

線香・ローソク

五供の「香」「灯明」にあたる、線香とローソクは、毎日のお供えに必要なものです。

その分、普段は意識して選ぶことが少ないかもしれません。

祥月命日のような特別なお供えには、故人を思いやり、普段とは違う品を用意してみてはいかがでしょうか。

例えばお線香には、高級なお香である「沈香」を使用したものや、「お花」「緑茶」「ラベンダー」など、さまざまな香りのものがあります。

ローソクにもいろいろな種類があり、ギフト専門店では、表面に桜の絵が描かれたものや、花をかたどったものなど、心癒されるデザインを見つけることが可能です。

大切な人の好きだった香りや、モチーフを思い出しながら、選んでみてください。

お花(供花)

祥月命日にお供えするお花は、故人の好きだった種類や色から選ぶとよいでしょう。

四十九日までは、淡い色でまとめることが多い供花ですが、それ以降はお好みに合わせて差支えないとされています。

「お母さんに毎年あげていたカーネーション」

「お義父さんは紫色が好きだったから、トルコキキョウ」

「おばあちゃんは百合が好きだった」

など、大切な人を思いながら選んでみてください。

また、花言葉から選ぶのもおすすめです。

ここでは、いくつかの花言葉をご紹介します。

<代表的な花言葉>

- 白い菊…ご冥福をお祈りいたします

- 白い百合…壮大な美、高貴

- 赤いカーネーション…母への愛

- ピンクのカーネーション…感謝

- 紫のトルコキキョウ…希望

- シオン(アスター)…追憶 君を忘れない

- スターチス…変わらぬ心 途絶えぬ記憶

注意点としては、とげ・毒のある花は、不吉とされているので避けたほうがいいでしょう。

バラを選ぶ際は、とげを落としてから生けてください。

また、「仏様は香りを召し上がる」とされるため、香りが強すぎる花は選ばない方がいいという考えがあります。

百合やバラなどには甘い香りが強い品種もあるので、注意しましょう。

飲み物

祥月命日には、いつもお供えする「水」に加えて、故人が好きだった飲み物を供えるのもおすすめです。

ご自宅や職場、お出かけ先で、大切な人が良く飲んでいた飲み物は、記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。

お茶はもちろん、コーヒー、紅茶、ジュースなど、好んでいた銘柄のものをお供えするとよいでしょう。

果物

香りがよく、季節感を感じさせる果物は、お供え物の定番です。

常温で保存でき、傷みづらい果物をお供えしましょう。

種類は故人のお好みで選ぶほか、仏教で縁起がいいとされる「丸い形」のものを選んでもよいでしょう。

「丸」の形は、仏教では「円」≒「縁」につながるとされ、お供えに良いとされています。

りんごやメロン、オレンジなどは、丸く、常温でも持ちやすいのでおすすめです。

果物はしばらく仏壇にお供えし、食べごろになったら「お下がり」としていただきます。

初めから熟れきっているものではなく、しばらくお供えできる未熟なものを選びましょう。

常温保存できる和菓子・洋菓子

お菓子は「故人が好きだった品」を選ぶとよいでしょう。

「甘いお菓子よりおせんべいが好きだった」

「あのお店のこの商品が大好物だった」

など、思い出のある品をお供えしてみてはいかがでしょうか。

ただし、要冷蔵の生菓子は傷みやすいので、お墓や仏壇にゆっくりお供えすることができません。

和菓子ならおせんべいやカステラ、洋菓子ならクッキーやフィナンシェのように、常温保存できるお菓子を選びましょう。

また、年忌法要などで人が集まるときには、個包装の品を選ぶと「お下がり」として分けやすいのでおすすめです。

祥月命日のお供えにタブーな品

お供えに避けるべきといわれているのは、以下のようなものです。

- 肉や魚といった「四つ足生臭もの」

- 「五辛(ごしん)」と呼ばれる、辛いものや匂いの強いもの

肉や魚は殺生を連想させるため、お供え物にはタブーとされています。

五辛は、「仏さまは香りを召し上がる」という考えから避けるべきとされる食べものです。

辛みや匂いが強い、にんにく・ニラ・ネギ・らっきょう・はじかみ(山椒やしょうが)を指します。

お供え物へのお返しが必要なケースとは

祥月命日には、家族でお供えを用意するだけでなく、法要に訪れた親族、知人の方から

- お供え物

- 供花

- お線香

などをいただく場合があります。

その際に、お供え物へのお返しをするか、迷うこともあるでしょう。

このような金銭以外のお供えに対しては、お返しは不要とする考えが一般的です。

しかし、想像以上に高額なものを頂いた場合には、1/3~半額を返す「半返し」でお返しをするとよいでしょう。

命日にいただくお供え物へのお返しについては、以下もご覧ください。

お供えのお返しには「掛け紙(のし)」を付けて

お供え物のお返しには、必ず弔事用の「のし紙」(正式には掛け紙)を掛けましょう。

関東では「黒白結び切り」、関西では「黄白結び切り」の水引が描かれた掛け紙が良く選ばれます。

水引の上に書かれる表書きは「志」が一般的です。

水引の下には、贈り主、つまりあなたの姓を入れます。

これは、誰から贈られたか、一目でわかるようにするためです。

誤ってお相手の名前を書かないようにしましょう。

のしについてはこちらもご覧ください。

祥月命日の気になる疑問

ここからは、祥月命日にまつわる疑問をQ&A方式で解説します。

多くの方が気にされていることのため、ぜひ参考にしてください。

Q浄土真宗にも年忌法要はある?

A.ほかの宗派と同じく、節目の祥月命日には年忌法要が執り行われます。ただし意味合いが異なります。

浄土真宗では、人は亡くなったあとすぐに極楽浄土へ迎えられると考えられているため「故人の冥福を祈る」という考えはありません。

浄土真宗の法要は、故人の冥福を祈るためではなく、仏さまの御心にふれ、感謝を伝えるために行うものとされています。

ほかの宗派のように、故人の冥福のために生きている人が善行を積む「追善供養」として法要を実施するわけではないことを覚えておきましょう。

なお、法要にまつわるしきたりや作法は、地域やお寺によっても異なるため、詳しくは親族やお寺に確認してみるとよいでしょう。

Q祥月命日にやってはいけないことはある?

A.法要におけるお供えや供花のタブー、身だしなみなどのマナー違反に注意しましょう。

<やってはいけないこと>

- お供えに四つ足生臭もの・五辛を供える

- とげや毒のある花を供花にする

- 法要、お墓参りで派手な服装や香り強い香水を身につける

タブーやマナーを理解していないと、周りの方が気にしたり、迷惑に思ったりすることがあります。

遺族や縁のある方々が、心から故人と向き合う場をつくることが大切です。

祥月命日は故人を偲ぶ大切な一日

祥月命日とは「一周忌以降の、故人の亡くなった月日と同じ月日」のことです。

年に一度の祥月命日は、故人を偲び供養する日として、大切に過ごしましょう。

年忌法要を執り行う年は、2~3カ月前から準備が必要です。

節目となる一周忌、三回忌、七回忌…を行う年を確認し、早めに用意しておきましょう。

それ以外の年には、お墓参りやお仏壇へのお供え、卒塔婆供養などを行ってはいかがでしょうか。

お墓や仏壇を清めたり、気持ちのこもったお供えを用意したりして、大切な人を偲び、冥福を祈る一日にしてください。