毎年6月にある「父の日」は、父へ感謝の気持ちを伝える日です。

たとえすでに亡くなっていても、子供にとって「お父さん、ありがとう」の思いが薄れることはないもの。

父の日に亡き父へ贈るお供えにおすすめの品をご紹介します。

6月第3日曜日は「父の日」。亡くなったお父様にはお供えを

毎年6月の第3日曜日は、父に向けて感謝を伝える「父の日」です。

父の日が誕生したのは、1910年のこと。

アメリカ・ワシントン州に暮らしていた女性が、男手ひとつで6人の子を育てた父へ感謝を表そうと、儀式を始めたのが起源といわれています。

感謝の気持ちは、たとえ永遠に会えなくなったとしても、いつまでも尽きないもの。

この記事では、父の日を前に、

「亡くなった父のために、何かしてあげられることはあるかな」

とお考えの方に向け、お供えにおすすめの品やお参りのしかたをご紹介します。

お花

墓前や仏前などに欠かせない「お花」。

仏前が明るくなるようなキレイなお花を飾ることも、故人への供養とされます。

母の日にカーネーションを贈る習慣があるように、父の日には「バラ」を贈る習慣があります。

父の日発祥の地であるアメリカでは、存命の父には赤いバラ、亡き父には白いバラを贈るものとされています。

日本の場合は、以下のいずれかとなるケースが多いでしょう。

- 仏前や墓前にはお供えにふさわしい「白いバラ」

- 日本ならではの習慣として広まった「黄色のバラ」

ただし、伝統的に「バラなどのトゲを持つ花は、お供えにしてはいけない」という意見があることは知っておいたほうがいいでしょう。

実父の仏前に、家族の気持ちとして供えるなら、それほど気にする必要はありません。

しかし、亡くなった義父へお花を供えたい場合、婚家の方の意向もあるため、バラは遠慮しておくのが無難といえそうです。

もちろん、父の日の仏前にバラ以外のお花をお供えしても問題ありません。

亡くなったお父様の好きな花があるなら、その花をお供えして、あなたからの感謝を伝えましょう。

お供えに「造花」を贈ることについては、賛否両論あります。

しかし、昨今では生花・造花にこだわらない人も増えているようです。

生花に特別な処理をほどこした「プリザーブドフラワー」なら、生花に近い存在でありながらお手入れ不要で、鮮やかな花の美しさが長く楽しめます。

ろうそく

故人に捧げるろうそくの灯りには、

「あの世とこの世の架け橋となる」

「この世の闇を照らす仏様の知恵を表す」

などの解釈があります。

お供えの定番といえば白色のろうそくですが、父の日に家族から亡き父へ供えるなら、自由に選んでも問題はないでしょう。

- 「お酒」や「お菓子」など、亡き父の好物をかたどったろうそく

- 花などが描かれたおしゃれな「和ろうそく」

ろうそくは食べ物や青果と違い、長く飾っておくことができます。

旅立ったお父様の笑顔が浮かぶようなものを選びましょう。

ただし、父の日にお墓参りをしてろうそくを灯したい場合、墓前用のろうそく立てに入るサイズかどうかを確認してから購入しましょう。

お線香

仏教では、お線香について「場を浄める働きを持つ」としています。

また、「香食(こうじき)」という言葉があり、「仏様や故人は香りを召し上がる」と考えられています。

父の日には、ぜひ香りのよいお線香を、お父様の仏前・墓前にお供えするといいでしょう。

お線香の定番品は、「伽羅(きゃら)」や「白檀(びゃくだん)」などの香木からつくられるタイプ。

近年は「ラベンダー」や「バラ」など、花の香りが楽しめるお線香も登場しています。

また、変わり種のお線香として、「お菓子の香り」など、故人の好きだったものの香りを楽しめる商品もあります。

「お供えがお線香だけだと味気ないな」と感じるときは、お父様が好きだったお菓子やお花も一緒にお供えしてはいかがでしょうか。

お父様の好きだったお菓子

父の日にお父様が好きだったお菓子を用意すれば、家族の思い出話にも花が咲きそうです。

しばらく仏前にお供えすることを踏まえ、以下のポイントを重視して選びましょう。

- 常温で置いておけるもの

- 賞味期限が長めのもの

なお、父の日のある6月下旬は気温が30度近くになる日もあるため、チョコレートなどをお供えしていると溶けてしまうこともあります。

おすすめなのは、クッキーなどの「焼き菓子」や、おかきやせんべいといった「米菓」です。

食べ物の場合、お供えしたのちに、お仏壇を守る家族がお下がりをいただくことになります。

家族がゆっくり味わえることを考慮するなら、個包装されたお菓子がおすすめです。

お酒

お酒が好きだったお父様には、在りし日を偲んで父の日にお酒をお供えしましょう。

墓前にもお供えしやすいのは、飲み切りサイズのミニボトルや缶入りのタイプです。

ご家族が誰もお酒を飲めない場合でも、お供えを下げたあとに料理酒として使っていただけるでしょう。

フルーツ

お父様が好きだったフルーツも、父の日のお供えにぴったりの品物です。

時期的に手に入りにくければ、代わりに好きな果物を使ったゼリーをお供えする方法もあります。

種類にこだわりがなければ、みずみずしい旬のフルーツがお供えにおすすめです。

父の日がある6月の第3日曜日頃に旬を迎えるフルーツには以下のようなものがあります。

- メロン

- サクランボ

- 桃

- マンゴー

- ビワ

メロンや桃などは、お供えしながら追熟させることもできます。

お墓にお供えする際の作法

父の日にお墓参りをする場合は、お供え物の作法に気をつけましょう。

お供えをするタイミングは、「お墓と周辺の掃除が済んでから」です。

お供えの仕方は次の通りです。

- お花は花立てにお水を入れ、茎の部分が長い場合はハサミでカットしてから挿す

- 食べ物や飲み物はお墓の前に直接置かず、半紙や懐紙を敷いてその上に置く

- ろうそくはろうそく立てにセットする

- お線香は香炉に供える

また、亡くなったお父様がお酒が好きだったからといって、墓石にお酒をかけるのはやめましょう。

カビが繁殖したり、墓石が変色したりする原因になります。

お墓参りが終わったら、お供えした品を持ち帰るのがマナーです。

飲食物をそのまま置きっぱなしにすると、野生動物に荒らされてしまうので、必ず持ち帰りましょう。

持ち帰ったお供えは、食べたり飲んだりして問題ありません。

墓所の管理方針によっては、お花やろうそくも持ち帰るよう案内しているケースがあるため、注意が必要です。

放置してカラスなどがいたずらをしたり、虫が寄ってきたりすると、周囲の迷惑になってしまいます。

墓所のルールを確認して従いましょう。

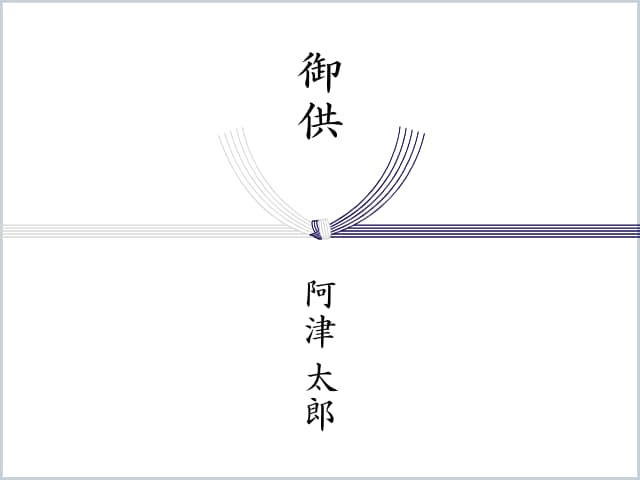

お供えの品にかけるのし紙(掛け紙)

父の日のお供えの品に掛けるのは、正確には「のし紙」ではなく、右上に「のし」が入っていない「掛け紙」です。

- のし紙:お祝いごとのみに使用する(右上に縁起物の「のしあわび」が描かれている)

- 掛け紙:葬儀・法事などの弔事に使用する

自宅の仏壇に家族がお供えするのであれば、掛け紙なしでも問題ありません。

実家や義実家にお供え物を持参するときは、掛け紙を掛けておくとより丁寧な印象になります。

品物を購入したお店でお供えにすることを伝え、ふさわしい掛け紙を用意してもらいましょう。

掛け紙のマナー

父の日のお供え物に掛ける「掛け紙のマナー」は、次の通りです。

- 表書き(贈り物の名目):御供物/御供

- 水引(中央の飾りひも):黒と白・結び切り

弔事では掛け紙の文字に「薄墨」を使うイメージがあるかもしれませんが、父の日のお供えの場合は「濃い黒色」で問題ありません。

ただし、掛け紙のマナーには「関西では黄色と白の水引を使う」などの地域性もあります。

心配なときは、親族や伝統的な慣わしに詳しい年長者に確認しておきましょう。

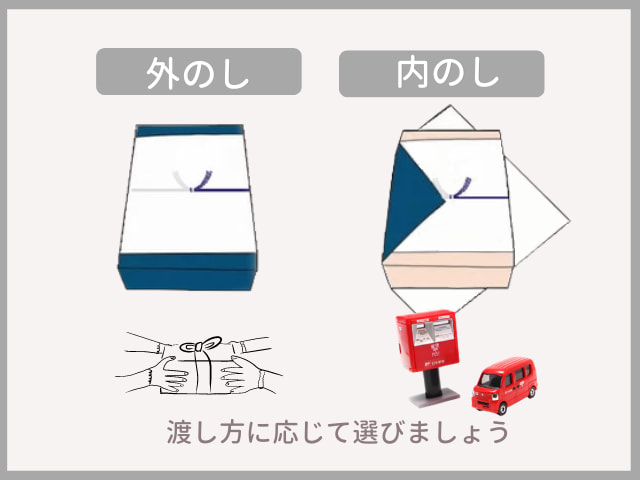

掛け方は「外のし」で

掛け紙(のし紙)の掛け方には「外のし」と「内のし」の2種類があります。

- 外のし:包装紙の上にのし紙(掛け紙)を掛ける

- 内のし:品物の箱にのし紙(掛け紙)を掛けた上から包装紙で包む

お供えの品は基本的に「外のし」で対応しましょう。

父の日のような節目の日には、一度に多くのお供え物が集まることがあるからです。

「外のし」にしておけば、受け取った人に、誰からのお供え物なのかがひと目で分かってもらえます。

ギフト専門店に依頼すると安心

父の日のお供えは、ギフト専門店で用意するのがおすすめです。

大切なお父様を偲ぶための品物が揃っているだけでなく、掛け紙の手配もスムーズです。

ギフト専門店「GIFTA(ギフタ)」では、上品なお菓子やお酒など、父の日のお供えにぴったりの品を幅広く取り扱っています。

ぜひECサイトをチェックしてみてください。

亡くなった父を偲ぶ「父の日参り」

家族のもとから旅立ったお父様には、心のこもったお供えを用意するのがおすすめです。

仏前や墓前でお父様を偲ぶ「父の日参り」は、家族や親族と思い出を語り合うきっかけにもなるでしょう。

亡き父を偲ぶ父の日を穏やかな気持ちで過ごすには、お供えの基本マナーを守ることも大切です。

離れている実家や義実家などにお供えを持っていくときは、品物に掛け紙を掛け、より丁寧な印象にするとよいでしょう。

お父様のお墓参りに行く際は、お供えを持ち帰るなど、墓所の公共ルールを守ることが大切です。

父の日をきっかけに、家族のつながりがよりいっそう深められるよう、今回お伝えした情報をお役立てください。