赤ちゃんが生まれてからするお祝いの中で、最初にするお祝いは「お七夜」です。

これから赤ちゃんが生まれるママのためにお七夜について解説します。

「お七夜って何をするの?」「名前からして7日目の夜のこと?」「産後間もなくだったら体調も不安…」

などの疑問や不安を解消して、初めてのお祝い「お七夜」を迎えましょう。

目次 [閉じる]

赤ちゃんが生まれたら祝う「お七夜」とは?

お七夜とは、赤ちゃんの誕生を祝い、授けた名前を披露する儀式です。

平安時代に貴族が行っていた「産立ち(うぶだち)の祝い」という儀式から由来しています。

平安貴族は赤ちゃんが生まれた日から9日間、奇数の日にお祝いをしていました。

誕生の1日目を「初夜」、3日目を「三夜」、5日目を「五夜」、7日目を「七夜」、9日目を「九夜」と呼びました。

祝う回数の多さから、赤ちゃんの誕生と日々の成長を大事に考えていることが伝わります。

医療が発達していなかった時代の赤ちゃんの生存率は今よりも低く、無事に一日一日を過ごせることが喜ばしいことだったのでしょう。

時がたつにつれ「七夜」だけが残りました。

庶民に広まったのは江戸時代のことで、徳川家が公式行事として七夜に命名の儀を行ったためといわれています。

今でも「お七夜」のお祝いのときに、赤ちゃんの名前をお披露目する命名式を行います。

\子どもはお祝いイベントが目白押し/

| 月齢・時期 | お祝い行事 |

| 生後7日目 | お七夜(おしちや)・命名式 |

| 男の子 生後31日目

女の子 生後33日目 |

お宮参り |

| 生後100日目 | お食い初め(おくいぞめ) |

| 生後6カ月目 | ハーフバースデー |

| 満1歳 | 初誕生日 |

| 男の子 初めての5月5日

女の子 初めての3月3日 |

初節句 |

| 男の子 3歳と5歳

女の子 3歳と7歳 |

七五三 |

| 数えで13歳 | 十三参り |

お七夜はいつ?お七夜の数え方

お七夜は生まれた日を「生後1日目」として、7日目の夜のこと。1月1日に生まれたら1月7日の夜がお七夜になります。

しかし、母子手帳などで使われる日齢は、生まれた日を「生後0日目」とする数え方です。

お七夜をするときには数え方を間違えないように気を付けてください。

生まれて間もないこの時期は、母子ともに体調面が不安定、まだ入院中ということもあるでしょう。

7日目の夜にこだわらず、落ち着いたころにお祝いしても大丈夫です。

お七夜のお祝いはどこで誰とする?

古くは赤ちゃんの父方の祖父がお七夜を取り仕切り、親族やご近所を自宅に招いて盛大に祝いました。

時代とともに人とのつながりも変化し、ささやかに家族でお祝いすることが多くなりました。

とはいえ、出産のスタイルや産後の過ごし方はさまざま。中には、伝統を重んじる家庭もあるでしょう。

お七夜を祝うパターンは、たとえば以下のよう…

- 自宅で家族のみ

- 自宅に祖父母を招待する

- 伝統的に父方の実家で

- 里帰り先の母方の実家で

- 入院先の病院、産院で

それぞれの事情や状況にあったやり方で、お七夜を祝ってあげたいですね。

両家の祖父母に、前もってお七夜や命名式について相談や報告をしておくと、お互いに予定が立てやすくなります。

どちらかの実家がお七夜を主宰するなら、食事代を「御酒肴料」として包んで実家に持っていきましょう。

名付け親がいる場合はお七夜に招待する

パパとママ以外が赤ちゃんの名前を付けた場合は、名付け親もお七夜に招待しましょう。

今では両親以外が名前を付けることは少なくなりましたが、昔は親しい間柄の長寿の人や寺の住職・神社の神職・尊敬する人・祖父母などに名づけを依頼していました。

名付け親には「命名御礼」をお渡しします。「命名御礼」の金額の目安は5,000円~10,000円です。

お七夜に招待したときでも構わないので、早いうちに名付け親に「命名御礼」を渡しましょう。

お七夜の命名式と命名書を解説

お七夜では、赤ちゃんの命名式を行います。

いきなり命名式といっても「何をすればいいのか困る…」というママがほとんどではないでしょうか。

ここからは、「命名式のやり方」「命名書の書き方」「命名書の飾り方」を解説します。

命名式のやり方

生まれてきた赤ちゃんに名前を授け、お七夜の命名式で命名書をお披露目します。

古くは、生後7日を生き抜いた赤ちゃんに名前を付け、社会の一員として認めるための儀式でもありました。

お七夜の参加者がそろったら、赤ちゃんの名前が書かれた命名書を披露しましょう。

赤ちゃんの名前に込めた意味などを紹介し、和やかに執り行います。

このときに、赤ちゃんの手形や足形を取るとセレモニーがいっそう盛り上がるでしょう。

名前のお披露目が終わったら、みんなでお祝いの食事を囲むのが一般的です。

命名書の書き方

命名式で披露する命名書は、大きく分けて2種類です。

- 正式・・・奉書紙を使用し、正式な書き方で作成します。

- 略式・・・半紙や色紙などを使用し、略式の書き方で作成します。

正式・略式どちらでも構わないので、当日までに用意しましょう。

昔は父方の祖父や名付け親が書いていたようですが、厳密な決まりはありません。

両親が書いてもよいですし、パソコンで印刷してもかまいません。市販のものを使用してもよいでしょう。

詳しくは以下の通りです。

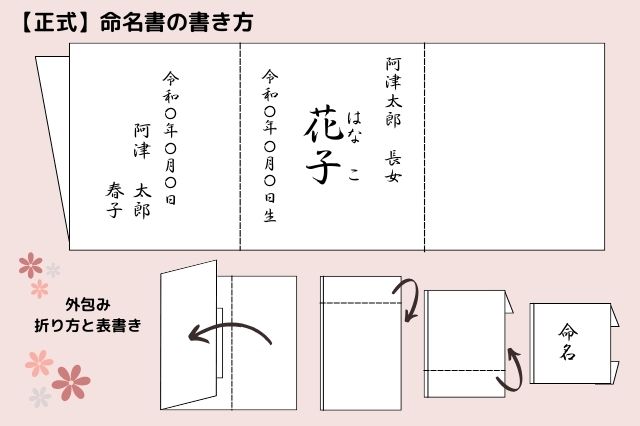

正式

- 奉書紙を上下二つ折りにし、折り山を下にする。

- さらに左右を三つ折りにする。

- (三つ折りにした中央面)右に父親の名前と続柄、中央に大きく赤ちゃんの名前、左に生年月日を書く。

- (三つ折りにした左面)命名年月日と名付け親の名、あるいは両親の名前を書く。

- 左、右の順の折る。

- 外包みに包む。(新しい奉書紙の真ん中に命名書を置き、左→右→上(裏へ)→下(裏へ)の順で折る)

- 外包みの中央に「命名」と書く。

命名書に使う「奉書紙(ほうしょし・ほうしょがみ)」は、白くて厚みのあるしっかりした和紙のこと 。

歴史をさかのぼると、室町時代に幕府の命令書として使われていたようです。命令書の意味で「奉」書と名付けられたという説もあります。

命令書以外にも、公式な文書をしたためるための最高級の公用紙でした。

現代でも、弔辞や神社で祝詞を書くときなど大切な場面で使われます。身近なところでいうと、祝儀袋は奉書紙で作られています。

つるっとした面が表、ざらっとした面が裏です。100均や文房具店で購入できます。

命名書は毛筆で書くのが一般的です。

奉書紙は印刷できるので、字に自信がなければ印刷してもかまいません。

字のうまい下手にはこだわらず、心を込めてパパかママが書いてあげると温かみのある命名書になりますよ。

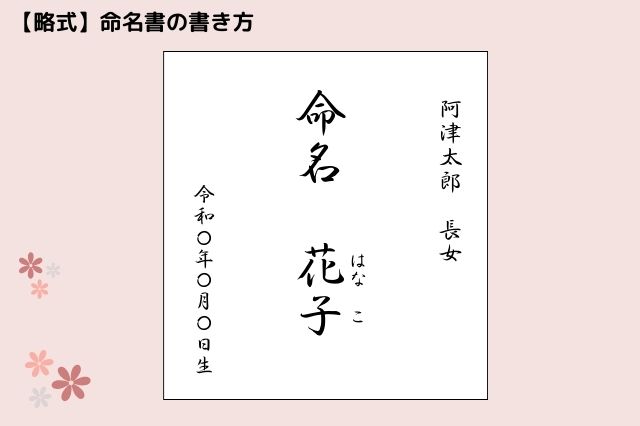

略式

- 半紙や色紙などの右に父親の名前と続柄を書く。

- 中央に赤ちゃんの名前を大きく書く。

- 左に生年月日を書く。

略式の一般的な書き方は上記ですが、どのような書式でも問題ありません。

略式は自由度が高いのがよいところ。市販の命名グッズを活用するのもおすすめです。

名前を書く色紙など命名に関わるグッズは、かわいらしくおしゃれなデザインのものが数多く販売されています。

- 飾るのに便利な額縁付き

- 掛け軸型

- 書道家が代筆

- 赤ちゃんの手形や足形が一緒に残せるもの

- インテリアとして飾っておきたいアートタイプ

など、選ぶのが楽しくなるほどたくさんの種類があります。

ただし、テンプレートに従って個別に作成するものを含め、特注品は時間がかかることもあります。

お七夜に間に合うよう早めに手配しておきましょう。

命名書の飾り方

名披露目が終わったら、命名書を神棚や床の間に飾ります。

「神棚や床の間はないけれど、神棚や床の間のように特別な場所はどこ?」

となると、神棚の設置場所を参考に、太陽の方角である南向きか東向きで目線よりも高く清潔な場所へ置くのがおすすめです。

とくにこだわりがなければ、ベビーベッドの近くの柱や壁に貼ったり、家具の上に飾るとよいでしょう。

産後21日といわれる床上げや生後1か月頃のお宮参りまで飾り、その後はへその緒と一緒に大切に保管してください。

インテリアとして飾っておけるように作成した命名書や命名グッズは、せっかくなので、しまわずに目にとまるところへ飾っておきましょう。

お七夜をお祝いする準備

ここからはお七夜をスムーズに行うために何を準備すればよいのかを紹介します。

お七夜の食事

命名式が終わったら、参加者でお祝いの食事をします。できれば祝い膳を用意してください。

縁起物の赤飯や尾頭付きの鯛を中心に、お吸い物や煮物・お刺身、香の物など一汁三菜が理想です。

しかし、産後のママが作るのは大変。仕出しや宅配サービスなどを利用してもよいでしょう。

厳密な決まりはないので、出産を終え退院してきたママの食べたい「ごほうびメニュー」にするのもおすすめ。

授乳中のママは、完全に好きな食べもの・飲み物とはいきませんが、妊娠中に避けていたであろうお寿司などの生ものを解禁するチャンスです。

赤ちゃんを囲んで、みんなでわいわい食事しながらお祝いできるとよいですね。

招待客からお酒をいただくこともありますが、授乳中のママは飲まないように気を付けてください。

赤ちゃんが寝てしまったら、別室で休ませてあげても大丈夫です。ママも疲れが出ないようにしましょう。

お七夜の服装(赤ちゃん・両親)

お七夜の服装に特別な決まりはありません。

赤ちゃんはベビードレス、両親は写真に残せる程度によそ行きの服装がよいでしょう。

ベビードレスは、退院時や生後1ヵ月の頃のお宮参りでも着せることができます。

大切な日のドレスアップに使えるので、出産前に一着用意しておきましょう。

誕生前から着せるのを心待ちにしていた、お気に入りのブランドのベビー服を選択肢に入れるのも楽しいですね。

ママは赤ちゃんのお世話や授乳がしやすく、産後の体に負担のない服装を心掛けてください。

パパは赤ちゃんのお世話や写真撮影など、さっと動ける服装がおすすめです。

お七夜を記念に残す方法

お七夜の記念に、手形や足形を取ったり写真撮影をしたりしましょう。

手形足形を取ろう

最近ではお七夜のセレモニーの一環として、手形や足形を取ることも多いようです。

あとから小さな赤ちゃんだった我が子を振り返れるように、手形や足形で今しかない大きさをとどめておきましょう。

手形や足形はキットがたくさん販売されています。

スタンプ式や絵の具を塗る方法、粘土に押し付けて型を取る方法など、さまざま。

お七夜までに好みのものを準備してください。

いずれの方法でも、赤ちゃんが機嫌のよいときや眠っているときがねらい目。

赤ちゃんは手をぎゅっと握っていることが多いので失敗することもあります。多少の失敗は思い出にもなり、ご愛敬と考えましょう。

手形や足形は、お七夜のときにどうしても取らなければならないものではありません。

「赤ちゃんが新生児の内に取れたらいいな」くらいの心の余裕をもって挑んでください。

記念写真を撮ろう

お七夜の記念写真は、赤ちゃんをメインにいろいろなパターンで撮影しましょう。

- 赤ちゃんと命名書

- 赤ちゃんと手形足形

- 赤ちゃんとパパママ

- 赤ちゃんと祖父母

- 赤ちゃんと参加者

- 赤ちゃんを囲んだ食事風景

お七夜で赤ちゃんの誕生を祝った記念は、パパやママだけのものではありません。

大きくなった子が、手形や足形・写真を見たときに、祝福されて生まれてきたことを感じられる大切なものになるはずです。

お七夜をお祝いするときの注意点

お七夜や命名式は伝統的な行事ですが、かならずしなければいけないわけではありません。

産後まもなくでは体調が戻っていなかったり、慣れない赤ちゃんのお世話で余裕がなかったりします。

黄疸が出たなど、なんらかの理由で赤ちゃんがまだ入院している可能性も。

お母さんや赤ちゃんの様子を見て、無理のないようお七夜のスケジュールを組んでください。

日程をずらすのはもちろん、お七夜の内容を限定してもよいでしょう。

命名書を用意して赤ちゃんとパパとママで写真を撮るだけでも、じゅうぶん記念になりますよ。

はじめての孫なら、祖父母もお七夜をどうすればよいか悩んでいる可能性があるので、先回りして相談や報告をしておきましょう。

お七夜をお祝いしない場合もその旨を報告し、おじいちゃんとおばあちゃんに赤ちゃんの名前を忘れずに伝えてくださいね。

【内祝い】お七夜のお祝いへのお返し

お七夜の参加者からお祝いをもらうことがありますが、祝い膳がお返しになるので基本的にお返しは不要です。

どうしてもお返ししたい場合や、お七夜の参加者以外からお祝いをもらった場合は内祝いを贈ります。

内祝いは、もらった額の1/3~半額程度が一般的です。

高額のお祝いをもらうこともあるかもしれません。その場合、お相手は高額のお返しを期待しているわけではないでしょう。

無理のない範囲で、もらった金額の1/4~1/3程度でも失礼にはなりません。

お七夜に「出産祝い」をいただいたら、もらった額の1/3~半額程度を「出産内祝い」として贈りましょう。

また、お返しではありませんが、ちょっとしたお菓子を参加者へのおみやげとするのがおすすめ。

とくに、赤ちゃんの名前が入ったお菓子は、命名式の記念にぴったりです。

おみやげも必要なわけではないので、感謝の気持ちとして渡せるとよいですね。

お七夜の準備を整えて、いざお祝い

はじめてのママでもわかるように、お七夜について解説しました。

お七夜では赤ちゃんの誕生を祝い、赤ちゃんの名前をお披露目する命名式を行います。

命名式に使う命名書や、参加者と囲む祝い膳などを準備して、自信をもってお七夜に臨んでくださいね。

お七夜のお祝いだけでなく、出生届の提出も忘れずに。役所への提出期限は生まれてから14日以内です。

産後間もない赤ちゃんとお母さんの体調を優先しながら、かわいい赤ちゃんと記念に残る楽しいお祝いにしましょう。