生まれた赤ちゃんの名前を記す「命名札」というものがあります。

多くの方にとってあまり聞き慣れないものではないでしょうか。

「命名札をつけた方がいいの?」

「どうやって書けばいいの?」

いただいた出産祝いへのお返しを準備するとき、新米パパ・ママならこんな疑問にぶつかるはず。

本記事では、そんな「命名札」について解説します。

めったに使うことのない命名札の正しい書き方やマナーを理解していきましょう。

▶GIFTA 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら

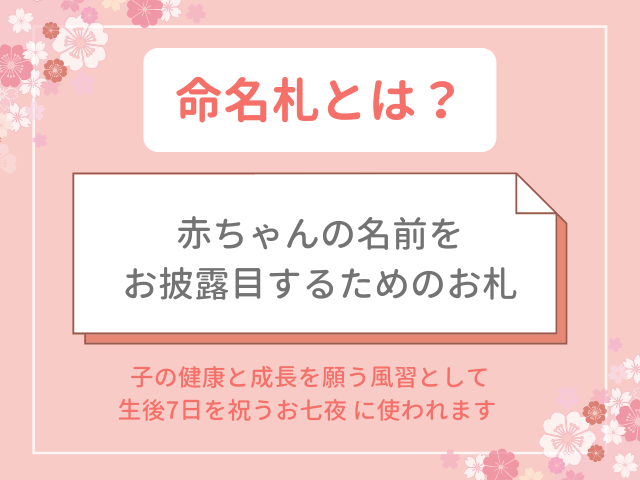

命名札とは

命名札とは赤ちゃんの名前をお披露目するためのお札で、生後7日目を祝う行事「お七夜(命名の儀)」で使います。

短冊のような形式の紙に赤ちゃんに名付けた名前を書き、家の神棚や仏壇などに飾ったり、内祝いに添えて親族に贈るというのが伝統的な使い方です。

日本で古くから続く「子の健康と成長を願う」風習ですが、最近では時代の変化にともない命名札を飾らない家庭も増えています。

▶GIFTA 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら

出産内祝いには命名札をつけて贈るのがおすすめ

出産内祝いに命名札をつけるべきかどうかの明確な決まりはなく、つけなくてもマナー違反ではありません。

ただし、 赤ちゃんの名前をお披露目する意味合いがあるため、できれば出産内祝いには命名札をつけて贈ることをおすすめ します。

また一部ではありますが、命名札をつけることが慣習とされている地域では、つけて贈る方が望ましいでしょう。

命名札の添え方は、贈り物にのし紙を付けた後、左上に貼り付ける方法が一般的です。

その他、「命名札をのし紙の下に挟む」もしくは「贈り物の箱の中に入れる」という地域もあるようです。

なお、命名札をつける・つけないにかかわらず、出産内祝いにはのし紙を必ずつけましょう。

のし紙は正式な贈り物であることを表すもの。

「あらたまった贈答品には必ずのし紙を付けるのがマナー」です。

▶GIFTA 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら

命名札はどこで購入できる?

命名札はベビー用品店やギフトショップなどで購入できます。

名付け親が赤ちゃんの名前を自筆で書くのが一般的ですが、ネットショップなど一部の店では、販売と共に代筆サービスを行っていることもあります。

最近では可愛いデザインの命名札も多数販売されているので、親しい友達に送るならポップな柄が入っているものを選ぶのもおすすめです。

また命名札を無料で作成してダウンロードできるサイトもあります。

この方法であればお金や時間をかけず手軽に用意でき、産後すぐのママの負担も少なく済みます。

デザインなどに特にこだわりがなければ、無料テンプレートを活用するのも一つの方法です。

▶GIFTA 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら

命名札の基本の書き方

命名札は短冊状の細長い紙で、命名と書かれた下の空欄に名前を入れるデザインが一般的です。

赤ちゃんのフルネーム(苗字+名前)と生年月日が基本

のし紙には赤ちゃんの下の名前だけを書くのが一般的ですが、命名札はフルネームが基本です。

・のし紙:下の名前

・命名札:フルネーム(苗字+名前)、生年月日

中央に赤ちゃんのフルネーム、左側に生年月日を書きます。

下の名前にはきちんとふりがなをふってお披露目することを忘れないでください。

地域のルールなどがある場合はそれに従いましょう。

地域別の命名札の書き方<関東・広島・岡山>

命名札はフルネームで書くとお伝えしましたが、地域によって若干の違いがあり、赤ちゃんの名前と苗字の書き方も変わります。

ここでは3つの地域を参考に、のし紙と命名札の書き方をご紹介します。

<関東地方>

のし紙には赤ちゃんの下の名前だけ。

命名札には苗字+名前を書くことが多いようです。

<広島県>

赤ちゃんの苗字をのし紙に、下の名前を命名札に書きます。

<岡山県>

のし紙には苗字も名前も書きません。

命名札にだけ苗字と名前を書きます。

他の地域においても細かくルールがあることが考えられますので、事前に両親や親族など、地域の慣習をよく知る人に確認することをおすすめします。

双子の赤ちゃんなら2枚用意しよう

出産内祝い双子の赤ちゃんが生まれた場合は、命名札を2枚用意することをおすすめします。

双子それぞれの名前をお披露目して覚えてもらう意図があるので、別々にするのが望ましいでしょう。

どちらもフルネームで書いてください。

ただし「2枚に分けないといけない」という明確なルールではないため、1枚にまとめたとしてもマナー違反ではありません。

1枚に2人の名前を書く場合は、書くスペースが狭くなることを考慮して、収まるようにバランスよく書く必要があります。

三つ子以上の場合はスペースの関係上、3枚に分けて書いた方がよいでしょう。

▶GIFTA 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら

まとめ

▶GIFTA 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら

出産内祝いは、出産祝いを贈ってくれた人への感謝の気持ちと、赤ちゃんの紹介も兼ねた贈り物。

命名札は必ずつけなければいけないものではありませんが、赤ちゃんの名前をお披露目する意味を込めて内祝いに添えるのがおすすめです。

地域によって名前の書き方などが違うことがありますので、先に周囲の人に確認したほうがよいでしょう。

内祝いの品を扱うギフトショップでは、のし紙・命名札・包装紙・メッセージカードなどの無料サービスを行っているところがあり、特に最近では赤ちゃんらしい可愛いデザインのものが人気を集めています。

内祝いを購入するときには贈り物だけでなく、これらの包装オプションがあるかどうかもチェックしておけば、満足できる贈り物が選べそうです。

赤ちゃんがすくすく成長するように願いを込め、みんなの祝福に応える素敵な内祝いを贈ってくださいね。

GIFTA(ギフタ)おすすめ!出産内祝いで人気のカタログギフト

ここからは、GIFTA(ギフタ)で出産内祝いをする方が贈っている人気のカタログギフトを紹介します。

メーカー公式・コスパ重視カタログ

※割引価格で購入したことは贈り先様にはわかりません

■定価から最大48%割引。メーカー公式・最新版のカタログギフトをネット直販ならではの卸価格でご提供。

■「予算内でワンランク上の贈り物ができた」と、多くのお客様から好評をいただいています。

プレミアムカタログギフト

※割引価格で購入したことは贈り先様にはわかりません

■一流ホテルでも取り扱われるハイクオリティーのカタログギフトをお値打ち価格でご用意しました。

ハーモニック「やさしいみらい」

■SDGsをコンセプトにしたカタログギフト。オーガニックコスメ・美容グッズ・ファッションアイテム・国産グルメセットなど、ナチュラル素材にこだわった女性に人気のアイテムが充実しています。

リンベル「麗(うらら)」

■目上の方・ご高齢の方への贈り物におすすめ。高級感ある和装表紙で、一流ブランド・メーカーの品を集めた最高品質のカタログギフトです。

ハーモニック「おいしいお肉の贈り物」

■ブランド和牛や各地の地鶏、高級ハム・ソーセージなどお肉に特化し美味を集めたカタログギフト。ファミリー向けの贈り物としても人気です。

リンベル「47CLUB(よんななくらぶ)」

■日本各地の地方新聞社が推薦する「地元のおすすめグルメ」を掲載。読んでも楽しいグルメ通向きカタログギフト。

アデリー「すいーともぐもぐ」

■有名パティシエの焼菓子から老舗店和菓子まで!かわいい絵本のようなスイーツ専門のカタログギフトです。お子様がいるご家庭や少額の返礼品にどうぞ。

ハーモニック「ファインチョイス」

■シリーズ最大530ページ・掲載アイテム数2500点以上と業界最大級。デパートのギフトサロンでも販売されている、高品質で装丁も華やかなカタログギフトです。