葬儀の中心的な存在となる「喪主」と「施主」。

お葬式に参列することはあっても、実際に喪主や施主を務めたことがある方は少ないのではないでしょうか。

葬儀を執り行う際は、喪主と施主を決める必要があります。しかし、喪主と施主の違いやぞれぞれの役割があまり分からないという声が多いようです。

この記事では、喪主と施主にどのような違いがあるのか、葬儀におけるそれぞれの役割や誰が務めるかなどを解説します。

目次

喪主は「遺族の代表者」施主は「費用の負担者」

喪主と施主はどちらも葬儀の中心となる役割を担います。

そのため、同じものだと思われることが多いようですが、それぞれの役割には違いがあります。

- 喪主:遺族の代表/葬儀を執り行う責任者

- 施主:葬儀における経済的サポートをする

喪主とは、遺族の代表者です。お葬式の内容を決めたり、参列者や僧侶を迎える役割があります。

一方で、葬儀の費用を負担する役割を担うのが施主です。その他にも、葬儀を執り行う喪主のサポートを行います。

▶参考 一般社団法人 日本仏教協会HP「葬儀を行う際に気を付けること」

喪主と施主の決め方にルールはない!

喪主・施主ともに、誰が務めるべきかという決まりは特にありません。

故人が希望する喪主がいる際は、その意向に沿って決めましょう。特に故人の意向がない場合は、慣習に従って決めることがほとんどです。

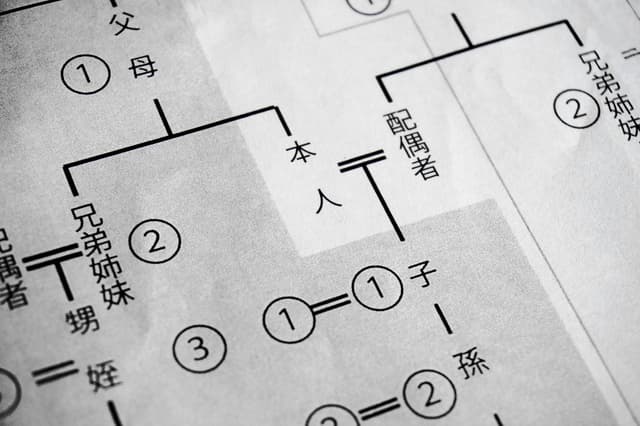

基本的には血縁関係の深い順に決める

喪主と施主の決め方に特にルールはありませんが、血縁関係の深い順に決めるのが一般的です。

- 配偶者(故人の夫または妻)

- 子ども(長男または長女)

- 親(故人が若い場合)

- 兄弟姉妹

具体的には、上記の順番で決めていきます。

以前は夫や長男長女など、男性や年長者が喪主を務めることがほとんどでした。しかし、現在では年齢や性別にこだわらずに喪主や施主を決めるケースが増えているようです。

家族で話し合いをして適任者を選びましょう。

施主は経済的に余裕がある人の中から選ぶ

施主と喪主は兼任することが多いですが、分けて立てても問題ありません。

施主は、「葬儀の費用を負担する役割」から血縁の深い順番に基づいて決めることが難しい場合があります。

経済的な事情から喪主が施主を兼任することが難しい場合は、親族で話し合って経済的負担が可能な人を施主に選びます。また、施主は一人でなくても大丈夫です。

喪主と施主は兼任することが多い

近年では、「年長者や男性が喪主を務める」という考えが薄れてきているため、わざわざ高齢の方や幼い子どもを喪主に立てる必要がなくなりました。

そのため、支払い能力のある人が喪主・施主を兼任するケースが増えています。

また、一般的な葬儀や小さい規模の家族葬では喪主と施主を分けて立てず、兼任することがほとんどです。

喪主の役割

喪主は、遺族の代表として、葬儀を執り行う役割があります。

葬儀当日の運営以外にもやるべきことが多くあるので、遺族で手分けして準備を進めましょう。

ここからは、喪主になった場合、具体的に何をするのかを解説します。

各方面への連絡をする

故人が亡くなった際は、早急に様々な手続きをするため各所へ連絡をする必要があります。

- 死亡届の手続き

- 葬儀社の決定と連絡

- 訃報の連絡

- 御遺体の安置場所の決定

- 宗旨/宗派の確認

葬儀社が決まっていない場合は速やかに決定し、故人の安置場所への移動や葬儀の打ち合わせについての連絡を取りましょう。

その後、病院から死亡診断書を受け取ったら、死亡届に必要事項を記入して提出します。

葬儀社との打ち合わせの際には、故人の宗旨や宗派の確認や僧侶との日程調整をしなければなりません。そのため、寺院に連絡を取ることも必要です。

死亡届の提出や訃報の連絡は、必ず喪主が一人で行うという決まりはありません。手が回らない場合は、親族で分担しましょう。

葬儀社との打ち合わせ

喪主の大事な役割の一つとして、葬儀社との打ち合わせがあります。

- お通夜/葬儀の日程

- お通夜/葬儀の形式

- 参列人数や会場の規模

- 会食の有無

- 葬儀の費用

具体的には、上記のように葬儀の形式や日程詳細についての相談・決定をします。

費用の検討もするため、施主も打ち合わせへの参加が必要です。ちなみに、喪主・施主以外の親族も同席することができます。

複数人で打ち合わせに参加する場合は、打ち合わせで葬儀社と確認する内容についてあらかじめ親族内で決めておくとスムーズです。

葬儀の事前準備

葬儀社との打ち合わせが終わったら、通夜や葬儀の準備を始めます。

- 遺影の準備

- 棺に入れるものを用意

- 寺院とのやりとり

葬儀の当日までに、祭壇に飾る遺影や棺に入れる思い出の品や写真などを用意します。

その他、斎場に飾りたい写真や流したい音楽の準備、遠方からの参列者の宿泊手配なども進めましょう。

また、葬儀社との打ち合わせで決定した葬儀の日程や戒名について、菩提寺に連絡することも必要です。

葬儀当日の運営

通夜・葬儀当日の喪主は、弔問客への対応や挨拶が主な役割となります。

斎場に僧侶が到着したら、出迎えと挨拶をしましょう。

その後、弔問客を迎え、弔問を受けます。葬儀の開始前と終了後は、弔問客に丁寧に挨拶しましょう。

また、お通夜、出棺、精進落とし(葬儀や法要後の会食)のタイミングで行う挨拶も喪主の重要な役割です。

故人が生前にお世話になったこと、葬儀に参列してくださったことへの感謝を簡潔に伝えます。

施主の役割

葬儀において主に経済的なサポートを担う施主ですが、実際にはどんなことを行うのでしょうか。

ここからは、費用面での代表者である施主の具体的な役割を解説します。

葬儀の内容、費用の打ち合わせ

施主は、葬儀に必要な費用を負担する役割があるので、葬儀社とのやり取りが中心です。

打ち合わせでは、喪主とともに葬儀の内容や進行について相談をします。

打ち合わせで葬儀の詳細が決まったら、費用の内訳などを確認をして葬儀社と契約を結びます。

僧侶に渡すお布施についても、施主の方で金額の決定・準備を行いましょう。

喪主の補助

葬儀の費用負担以外の役割としては、喪主の補助があげられます。

喪主に代わって、受付などの手伝いをしてくれる人の手配や、席・供花の順番の決定などを行います。

葬儀の準備の役割分担に明確な決まりがあるわけではないので、喪主と施主で相談しながら準備を進めましょう。

それぞれの宗教における喪主と施主の役割の違い

日本で行う葬儀の大半は、仏式のものです。

そのため、キリスト教や神道形式のお葬式に参列した経験がある方は少数です。

どの宗教形式であっても、葬儀では喪主や施主を立てます。基本的な喪主と施主の役割や決め方は変わりませんが、葬儀の形式によって儀式の内容や流れが異なります。

実際に仏式以外の葬儀に参列したり、喪主を務めるとなれば、戸惑われる方も多いのではないでしょうか。

ここからは、各宗教における葬儀への考え方や喪主・施主の役割についてご紹介します。

仏教における葬儀

日本における葬儀は、9割が仏式のものだと言われています。

仏教では、死を穢れと捉えることはありません。葬儀を行う際は、僧侶にお経を唱えていただき、故人の冥福をお祈りします。

仏式の葬儀における喪主は、葬儀の準備や僧侶・弔問客へのご挨拶などが主な役割です。

施主は、お布施をする主という意味があり、葬儀の費用や僧侶へお渡しするお布施の負担を担います。

神道における葬儀

神式の葬儀でも喪主や施主を決め、葬儀の準備を進めたり、当日の挨拶などを行います。

神道の葬儀は、故人に守護神として子孫のもとに留まってもらうための儀式であり「新葬祭」と呼ばれています。

神道における死は、生命力が減衰した「穢れ」の状態です。そのため、新葬祭では不幸が起きた非日常をお祓いして清めることで、不幸が起きない日常に戻します。

聖域である神社では故人を弔うことはできないので、自宅やセレモニーホールにて葬儀を行うのが一般的です。

神道は祖先崇拝をもとに発生した民族信仰のため、新葬祭の様式は統一されていません。

葬儀を執り行う地域や神社、神職によって、式の流れが異なることがあります。喪主になった際は、神道式のプランがある葬儀社や葬儀を担当してくださる神職と相談しながら準備を進めましょう。

キリスト教における葬儀

キリスト教式の葬儀においても、喪主や施主の役割や基本的なマナーは仏式のものと変わりありません。

キリスト教における葬儀は神への礼拝がメインであり、教会やセレモニーホールにて神父や牧師が執り行います。

キリスト教における人の死は、嘆き悲しむ「終焉」ではありません。これまでの地上での罪を神様に許され、天国で過ごすことができる「祝福の日」です。

キリスト教では、危篤の段階で教会に連絡をして牧師や神父に故人の臨終に立ち会っていただきます。

その他、讃美歌や献花で故人を見送るなど、仏式とは違なる儀式の準備が必要です。

また、お布施・戒名の代わりに教会献金・司祭へのお礼・侍者へのお礼など、施主が用意するお金の名目も異なります。献金は教会によって金額が変わるため、葬儀を依頼する予定の教会に事前に確認しておきましょう。

キリスト教は、カトリックやプロテスタントに分かれ、儀式の流れや名称もそれぞれに特徴があります。キリスト教式の葬儀を希望する場合は、キリスト教専門の葬儀会社に依頼すると安心です。

喪主と施主の違いを把握して葬儀の準備をスムーズに

喪主は葬儀の責任者、施主は葬儀の経済的サポートと、それぞれに明確な役割があります。

喪主には遺族の代表として葬儀の前からやるべきことが多くあります。しかし、全ての役割を喪主が必ず一人で担う必要はありません。

故人を送り出す際に重要なのは、滞りなく式を進行することです。喪主と施主で役割分担について話し合い、葬儀社や親族と上手く協力しながら準備をしましょう。