お見舞いをいただいたら、お返しを贈ることが一般的なマナーです。

しかし、「相手から『お返しはいらない』と言われた」など、判断に困るケースもあります。

この記事では、お見舞いのお返しが不要なケースや判断の仕方を解説します。

お返しの基本マナーやおすすめ品も紹介しますので、最後までチェックしてみてくださいね。

目次

お見舞いのお返しが不要か迷うケース、どう判断?

いただいた贈り物へはお返しをするのが基本。

しかし、「お見舞いの金品」に関しては、その基本が必ずしも当てはまらない場合があります。

具体的なケースごとに、不要かどうかの判断ポイントを解説しますので、「こんな場合はどうすれば?」と迷っている方は参考にしてください。

ケース1|「お返し不要」と言われた場合

お見舞いをいただいた際に、先方から「お返しはいらない」と言われるケースがあります。

この場合、お相手は本心から「お返しは不要」と思っていることもありますが、基本的には社交辞令であることが多い、と考えたほうが無難です。

そのため、お返しは不要だと言われても、返礼品を贈ることをおすすめします。

ただし、お返し不要と言ってくださった方との関係性によっても判断が異なります。

たとえば、両親や兄弟などの身近な相手。

普段から付き合いがあり良好な関係を築いている身内は、本心から「お返しはいらない」と言っていることが多いでしょう。

そのため、相手との関係性などを考慮して、ケースバイケースで判断する必要があります。

ケース2|会社からお見舞い金をいただいた場合

会社からお見舞い金をいただくケースもあります。

会社の規定によるお見舞い金や労働組合からのお見舞い金に対しては、基本的にお返しは不要。

これは福利厚生の一環と考えられるからです。

会社規定のお見舞い金であるか否かは、差出人を確認して判断します。

会社名でいただいたお見舞い金に対しては、お返し不要と考えてよいでしょう。

一方、お見舞い金を社長の個人名で出す慣習の会社もあります。

そのため、社長の名前でお見舞い金をいただいたら、会社規定のお見舞いなのか、社長個人からのお見舞いなのかをまず確認しましょう。

この場合は、総務部などの担当部署に確認すると教えてもらえるはずです。社長個人からのお見舞いだったなら、お返しが必要です。

ケース3|お見舞いをいただいた後に本人が亡くなってしまった場合

お見舞いをいただいた後、残念ながら本人が亡くなったケースでは、お返しが不要かどうか迷うものです。

この場合は「お見舞いへのお礼」という形で遺族からお返しの品を贈るのが一般的です。

また、お見舞いのお返しを贈る前に、葬儀で香典をいただくことがあります。

この場合は、

- 香典返しの贈り物と合わせて忌明けにお返しする

- 香典返しとは別にお見舞いへのお返しを贈る

上記どちらの対応でも大丈夫です。

「できるだけ早くお見舞いへのお礼をしたい」という場合には、お見舞いのお返し品だけを忌明け前に贈ってもマナー違反にはなりません。

【お見舞いのお返し】基本マナーとおすすめ品

お見舞いのお返しは正式な贈答品であり、基本的なマナーを押さえておく必要があります。

贈るタイミング・相場・のし紙のかけ方・お礼状など、それぞれにふさわしいマナーがあるため、きちんと理解した上で準備しましょう。

贈るタイミング

お見舞いのお返しを贈るタイミングは、退院後、または社会復帰されてから「10日~1か月以内」を目安にするとよいでしょう。

体調が落ち着いた時期が最適ですが、軽い怪我や簡単な手術などで退院後すぐに動ける状態なら、すぐにお返ししてもOKです。

お見舞いのお返しは、元気になった姿を見せて安心してもらうという意味も込めて直接手渡しするのが一般的です。

しかし、体調にまだ不安があったり相手が遠方に住んでいる場合は郵送でお返しを贈ってもよいでしょう。

お返しの相場

お返しの予算は、いただいたお見舞い金額の半額~3分の1程度を目安にします。

例えば、1万円のお見舞い品をいただいた場合、3,000~5,000円相当のお返し品を選びましょう。

ただし、年配の親戚や上司など目上の方から高額なお見舞いをいただくケースもあります。

目上の方が高額なお見舞いをくださるのは「治療費の足しにしてほしい」という援助の意味であることが多いため、相場を厳守しなくても問題はありません。

この場合はいただいた金額の3分の1以下のお返しでも失礼には当たらないとされます。

ちなみに、お見舞いをいただいた後に本人が亡くなってしまっても、お返し相場の考え方は変わりません。

香典返しと合わせてお返しを贈るなら、香典返しの予算と合算して考えます。

のし紙

お見舞いのお返し品にはのし紙を掛けるのがマナーです。

のし紙は「結び切り」の水引が印刷されたものを使うのがマナー。

一度結んだらななかほどけない結び切りは「繰り返さないのが望ましい慶事」を意味するものです。

今回の場合は「病気や怪我などを二度と繰り返さないように」との願いを込めて使います。

のし紙の表書き(贈り物の名目)は、怪我や病気がほぼ完治していれば「快気祝」「全快祝」などと書くのが一般的です。

まだ通院や養生が必要な場合は「快気内祝」「御見舞御礼」などにします。

表書きそれぞれに意味があるため、健康状態によって使い分けましょう。

のし下には本人(療養していた人)の名前を書きます。

基本的には姓のみで構いませんが、同姓の親戚に贈る場合はフルネームにするなど分かりやすい工夫を心がけましょう。

お見舞いをいただいた後に本人が亡くなってしまった場合は、弔事用の白黒の掛け紙を用います。

表書きは「御見舞御礼」と記載するのが一般的です。

お礼状・挨拶状

お見舞いのお返しを手渡しできるなら、お礼状や挨拶状などは不要です。

しかし、直接手渡しできず郵送などでお返しを贈るなら必ずお礼状を添えましょう。

お礼状に書く内容は、回復した旨の報告と、お見舞いに対するお礼の言葉がメインです。

まだ療養が必要で全快していない場合には、お見舞いのお礼を伝えて先方の心遣いに感謝を示しましょう。

お礼状や挨拶状に必要な要素は以下のとおりです。

- 心配に対するお詫びとお見舞いへのお礼

- 退院したこと、もしくは現在の容態を報告

- 相手の健康を気遣う言葉

お返しのおすすめ品

お見舞いのお返しは、一般的に「消えもの」が望ましいとされています。

これは、

「病気や怪我が残らないように」

「二度と繰り返さないように」

という意味が込められています。

そのため、使ったり食べたりしたらなくなる品物がよいでしょう。

例えば、お菓子などの食品・洗剤・タオルなどの消耗品がよく選ばれています。

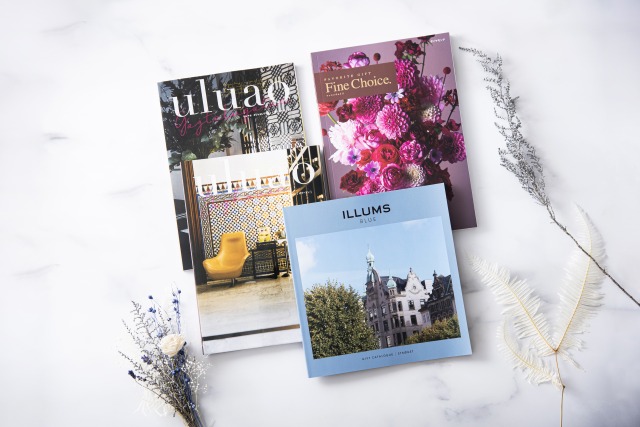

贈る相手の好みが分からずお返し選びで迷ってしまったら、カタログギフトがおすすめです。

カタログギフトは、贈られた相手が掲載されているギフト商品の中から好きなものを選んで受け取れるため、先方の好みが分からないときでも安心して贈れます。

お見舞いのお返しに適している「消えもの」も多く掲載されているので「失礼なく安心して贈れる返礼品」として近年ますます人気が高まっています。

また、予算ごとに贈り分けがしやすいところもカタログギフトのメリットです。

たとえば、複数の方からいただいたお見舞い金額に大きな差があり、相手ごとに価格帯を変えてお返ししたいことがあります。

そんなとき、カタログギフトなら2000円程度~5万円以上まで幅広い料金コースの用意があるため、予算に合わせてすぐに選べ、手間がかかりません。

「手軽に手配できること」は床上げ後の余裕がない時期に重宝するポイントで、他の品にはないメリットと言えます。

お返しの予算に合わせて適切な品を選ぶ自信がないときは、カタログギフトが心強い味方になってくれるでしょう。

【お見舞いのお返しが不要な場合】感謝を伝えるプチギフトやお礼状を

お見舞いのお返しが不要な場合でも、相手に感謝を伝えることは欠かせません。

電話をしたりお礼状を贈ったりして、気持ちをしっかり伝えたいものです。

その際、「ほんの気持ち」として相手の好みに合ったプチギフトを贈るのも気遣いが感じられてステキです。

また相手が自分の両親や兄弟など近しい身内なら、体調が万全になってから食事会を計画するのもよいでしょう。

お見舞いのお返し、本当に不要か慎重に判断を

お見舞いをいただいたら、基本的にお返しをするのがマナーだと心得ましょう。

相手が表面上「いらない」と言ったとしても、お返しが本当に不要なケースはごく限られます。

いただいたご厚意にお返しをせず、相手にモヤモヤした気持ちを抱かせてしまうと後々の関係にも響きかねません。

お返しが必要かどうか迷ったら、一般的な相場に沿って返礼品を贈るのが無難です。

いただいた心遣いへの感謝を、贈り物に託して丁寧にお伝えしましょう。

-3.jpg)