「お年賀」とは、新年のご挨拶回りの際に持参する贈り物を指します。

お正月には、親戚や友人知人の家に招かれて、食事をご馳走になる機会が増えるでしょう。

新年にお呼ばれするなら、手ぶらで訪問するのはちょっと気がひけるもの。

そんなときには、お年賀の名目で手土産を持参しましょう。

この記事では、新年のご挨拶マナーをご紹介します。

お年賀におすすめのギフトもご紹介するので、ぜひチェックしてくださいね。

年始のご挨拶に関する基本的なマナーをおさえ、「今年もよろしくお願いします」の気持ちを伝えましょう。

\即日出荷商品も!/

目次

お年賀とは? 言葉の意味と基礎知識

そもそもお年賀とはどういう意味なのでしょうか?

日本には、お正月に新しい年の神様をお迎えして祀る伝統があります。神様を祀る際のお供えものは「お年賀」と呼ばれてきました。

この習慣をもとに、現在では新年の挨拶まわりで親族・知人・取引先などに渡す手土産のことを「お年賀」と呼ぶようになったようです。

お年賀は「今年も宜しくお願いします」というご挨拶の意味合いが強いため、一般的には新年も良いお付き合いを続けたい相手に贈ります。

また、お年賀はもともと挨拶まわりの際の手土産だったことから、お相手に直接手渡しするのが本来のマナーです。

お年賀を贈るのは基本的に「目下から目上へ」

お年賀は目下の人から目上の人へ贈るのが一般的です。

両親や親戚、上司やお世話になっている取引先、仲人さんなど、新しい年も良いお付き合いを続けたいと願う人へ贈ります。

ご近所の方とお付き合いがあるなら、ご近所さんにお年賀を届けるケースもあります。

普段から付き合いのある知人や先輩に、直接持参して届ける人もいるようです。

お年賀の時期

お年賀は新年の挨拶をする際に渡すもの。そのため、本来は1月1日~3日の三が日に渡すとされています。

しかし、実際には三が日は何かと忙しく、都合がつかない人が多いもの。

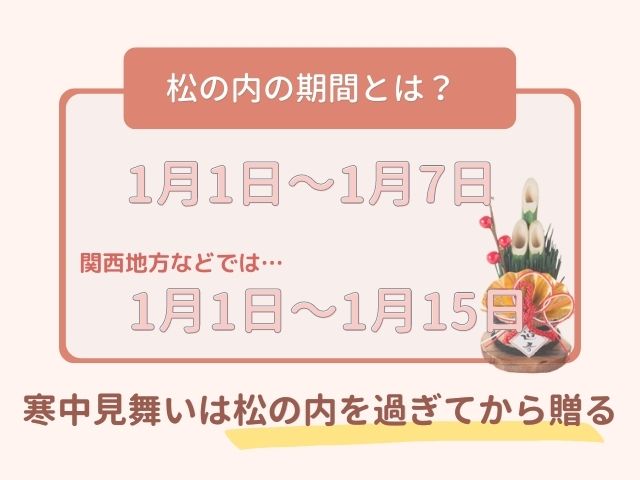

そのため「松の内」と呼ばれる1月1日~7日頃までにお年賀を贈るのが一般的なマナーです。

松の内の期間は地方によって若干違いがあるので、以下を参考にしてください。

- 北海道:1月1日~1月7日

- 東北:1月1日~1月7日

- 北陸:1月1日~1月7日

- 関東:1月1日~1月7日

- 東海:1月1日~1月7日

- 関西:1月1日~1月15日

- 中国:1月1日~1月7日

- 四国:1月1日~1月7日

- 九州:1月1日~1月7日

- 沖縄:1月1日~1月7日

ただし、東海地方や四国などの一部の地域で「7日まで」と「15日まで」が混在しているところがあったり、旧暦に従って毎年松の内の期間が変わる地域もあるようです。

お年賀を贈る前に、先方の松の内の期間を確認することをおすすめします。

お年賀を贈るのが遅くなる場合は?

「気がついたら松の内を過ぎてしまっていた」「予定が合わず松の内までに贈れない」というときは、お年賀ではなく「寒中見舞い」の名目でギフトを贈る方法もあります。

お年賀が遅れた場合の対処法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

お年賀の金額相場

お年賀にかける金額相場は3,000円前後が一般的ですが、贈る相手との関係性によって若干異なります。

| 両親・親戚 | 1,000~5,000円程度 |

| 上司・取引先 | 3,000~5,000円程度 |

| 仲人 | 3,000~5,000円程度 |

| 知人・友人 | 1,000~3,000円程度 |

お年賀の金額については、以下の記事で詳しく解説しています。

お年賀の「のし紙」マナー

季節のご挨拶として改まって贈る贈答品には、のし紙を掛けて礼を尽くしましょう。

のし紙は、用途によって使い分けるのが伝統的なマナーです。

お年賀にふさわしいのし紙は、水引(飾り紐)が紅白・蝶結びのものです。

紅白の蝶結びは、何度あっても喜ばしいお祝い事や、ご挨拶の際に使用します。

のし紙の上部には、用途に合わせて表書き(贈り物の名目)を書き入れます。

- お年賀の表書き・・・「御年賀」もしくは「御年始」

お年賀ののし紙については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。

喪中でもお年賀を贈っていい?

自分や相手が喪中の場合、お年賀の品を贈ってもいいのか迷いますよね。

お年賀という言葉は「新年を祝う」という意味であり、喪中にはふさわしくありません。

▼喪中のお年賀マナーについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

お年賀をいただいたらお返しすべき?

自分がお年賀をいただいた際に、お返しをするべきか気になるもの。

お年賀は、基本的にお返しをする必要がないとされます。

感謝を表したい場合は、自宅でおせちやお屠蘇をふるまい、お相手をおもてなしするといいでしょう。

お年賀の時期にはいつ来客があってもいいように、お年賀のお礼として簡単な食事やお酒を用意しておくと安心です。

お年賀とお歳暮の違いは?

お世話になった人へ感謝の気持ちを伝える季節の贈りものとして、「お歳暮」を思い浮かべる人も多いでしょう。

では、お年賀とお歳暮にはどのような違いがあるのでしょうか?

そもそも「歳暮」とは「年の暮れ」という意味。それに由来する「お歳暮」とは、お世話になった人へ一年の締めくくりの時期に贈るギフトです。

お歳暮の一般的な時期は、12月初旬から12月20日頃とされています。

一方、お年賀とは、新年に「今年もよろしくお願いします」という挨拶を伝えるもので、年が明けてから松の内の期間に贈るもの。

つまり、お年賀とお歳暮は「お世話になった人へ贈る季節のギフト」という共通点はあるものの、贈る時期と意味に違いがあるのです。

お年賀とお歳暮は両方贈った方がいい?

お年賀もお歳暮も感謝の気持ちを伝えるために贈るものです。それでは、同じ相手にお年賀とお歳暮の両方を贈った方がいいのでしょうか?

「お歳暮を贈ればお年賀は必要ない」と考える人も多く、必ずしも両方を贈る必要はありません。

しかし、お年賀とお歳暮にはそれぞれ異なる意味があるため、「特にお世話になっている方には両方贈りたい」という方もいるようです。

一年の締めくくりと一年の始まり、両方に挨拶をすることで、より深い感謝の気持ちが伝わるでしょう。

ただし、お年賀とお歳暮の両方を贈る場合は、贈り物のバランスを取ったほうがいいでしょう。どちらも改まった高額なギフトを贈ると、先方に気を使わせてしまいます。

お歳暮に値段の張るもの・かさばるものを贈ったなら、お年賀はプチギフトにするなど、メリハリをつけて選ぶのがおすすめです。

お年賀の渡し方マナー

「今年もよろしくお願いします」の想いを込めて贈るお年賀。

マナーを守って相手に渡せば、より好印象を与えられるでしょう。

年始の挨拶に伺った際、先方の玄関先でお年賀をすぐに渡すのはNG。

部屋に通され、改めて年始の挨拶をしてから手渡しするのがマナーです。

お年賀を紙袋(風呂敷)から出し、のし紙の正面を相手に向けて渡しましょう。

お年賀の渡し方については、以下の記事で詳しく解説しています。

お年賀ギフト、喜ばれる選び方

相手に喜んでもらえるお年賀ギフトを選ぶには、どのようなポイントに気をつければいいのでしょうか?

ここではギフト選びのポイントをご紹介します。

賞味期限の長いものがベター

1つ目は、賞味期限が長いものを選ぶことです。

年末年始は家族や親戚で集まる家庭が多いため、豪華なご馳走を準備している家庭が多いはず。また、人と会う機会も多く、慌ただしく過ぎてしまいがちです。

お年賀を受け取っても、すぐに開封しない人は多いでしょう。

松の内が過ぎ、いただいたお年賀を初めて開けてみたら、

「賞味期限が切れていた!」

なんてことが起こらないよう、日持ちの長い和菓子や焼き菓子などがおすすめです。

お年賀は新年らしい縁起の良いものを

2つ目のポイントは、新年らしい縁起が良いものを選ぶことです。

お正月向きの食べ物として、昔から次のような食材が「縁起の良いもの」とされています。

- 出世を意味するブリ

- 長寿を意味する海老

- 「喜ぶ」という言葉に掛けた昆布

金箔入りのお酒や紅白の食べ物も特別感や豪華さがあり、年始の贈り物に喜ばれるでしょう。

その他、七福神・干支・鶴・亀・鳩・ふくろう・富士山などの縁起物が描かれたお菓子や日用品も人気です。

新年会を盛り上げるお酒や食材を選ぶ

3つ目は、新年会を盛り上げるお酒や食材を選ぶことです。

お年賀には、家族団欒にぴったりなお酒や食材も重宝されます。

普段は離れて暮らしている家族でも、お正月は実家で家族とくつろぐ方が多いでしょう。

普段よりワンランク上の上等なお酒や食材があれば、年末の食卓や新年会が盛り上がること間違いなし。

特に、金箔入りの日本酒やスパークリングワインなどは新年の始まりにふさわしい豪華さを感じさせてくれます。

名前に「福」や「寿」の文字が入った日本酒もお正月気分を盛り上げてくれるため、お年賀ギフトとして人気があります。

お年賀をたくさんもらう人にはあえて「定番以外」を

4つ目は、あえて定番以外の贈り物を選ぶことです。

特に、会社の上司や恩師など、多方面からたくさんのお年賀をもらいそうな人には、定番以外を贈ってみると効果的でしょう。

他の人からのお年賀と被るのが心配なときは、ちょっと目先を変えたものを選ぶのがおすすめ。

たとえば、

- 世界各国のお酒・コーヒー・紅茶

- 出身地の地ビール(クラフトビール)の飲み比べセット

上記のような品はひとひねりを感じさせ、気の利いた印象を与えるでしょう。

タオルや洗剤などの日用消耗品をお年賀にする場合も同様です。

「今治タオル」のような地場ブランドものは、自宅用にはなかなか買わない高級品。

このようなブランドものやオーガニック素材の日用品は、お年賀にふさわしい贅沢感のあるギフトになるでしょう。

お年賀に不向きとされる品

お年賀では、以下の要素を含む品に注意しましょう。

- 縁起の悪いもの

- 賞味期限が短いもの

- 高価すぎるもの

- 相手の趣味や生活スタイルに合わないもの

縁起が良くないとされる品の一例として挙げられるのは、

- 「恩を踏みにじる」という意味を含む靴やスリッパ

- 苦や死を連想させる櫛

- 縁を切るイメージの包丁やハサミ

上記のような品はお年賀に不向きといえそうです。

また、ケーキや生菓子は賞味期限が短いので避けた方が無難。

甘いものが好きな人へのお年賀には、賞味期限が長い焼き菓子などが安心でしょう。

食べ物以外のお年賀を贈る場合は、相手の趣味や生活スタイルに合わせて選ぶことが大切です。

たとえば、「ワイン好きな人にはワイングラス」「お風呂好きな人には華やかなアロマが香る入浴剤」など、相手の好みに沿ったものをチョイスしましょう。

人気のお年賀ギフト【専門店のおすすめ品紹介】

喜ばれるお年賀ギフトとはどのようなものなのでしょう?

ここでは、目上の方や義実家の両親に贈っても失礼がない、定番のお年賀ギフトをご紹介します。

日持ちしやすい【洋菓子】

h2画像-2.jpg)

日持ちしやすく、子どもから大人まで幅広い世代の人々に好まれる焼き菓子は、お年賀の定番ギフトとして人気があります。

定番のクッキーやパウンドケーキ、バウムクーヘンなどは多くの人から喜ばれるギフトです。

焼き菓子は、見た目の華やかさやおしゃれなパッケージにこだわって選びましょう。

紅白生地にゴールドのリボンなどをあしらった豪華なパッケージなど、お正月気分を盛り上げてくれるお菓子は人気があります。

洋菓子好きな方や小さな子どもがいる家庭におすすめです。

お正月にぴったりの【和菓子】

h2画像-1.jpg)

和菓子は、日本のお正月の雰囲気に合う贈りものとして根強い人気があります。特に、贈る人の出身地の銘菓など、特定の地方に行かないと手に入らないものは喜ばれるはずです。

例えば、以下のような和菓子はよりお正月を感じられるでしょう。

- 鶴や亀、鯛や招き猫をかたどった最中

- 紅白を基調とした練り菓子や干支をモチーフにしたお饅頭

- 華やかなパッケージのかりんとうや羊羹

- 新年の挨拶が書かれているおせんべい

ご飯にもお酒にも合う【佃煮・漬物】

和食をいただく機会が増えるお正月。お年賀に箸休めとなる佃煮・漬物などを贈るのもおすすめです。

- まぐろや牛肉の佃煮

- しじみやあさりなどの貝の佃煮

- 個包装された一粒梅

- 京都の千枚漬け

上のように、自宅用にはあまり買わないようなちょっと高級な品がお年賀向き。

おせちに飽きてきた頃のご飯のお供として大活躍してくれるでしょう。

京野菜の漬物セット、たくあんやキムチなどは、ご飯のお供としてはもちろん、お酒のつまみとしても喜ばれますよ。

日本酒好きの上司やご高齢の家庭におすすめです。

お正月を満喫できる【お酒】

お年賀の定番の1つ、お酒も喜ばれるギフトです。

日頃忙しい方でも正月の三が日は身体を休めることが多いはず。そんなときに美味しいお酒があれば、よりリラックスしてお正月を楽しめるでしょう。

普段は日本酒を飲まない人でも、お正月は「お屠蘇(とそ)」で乾杯することがあるでしょう。お屠蘇とは、無病息災を願ってお正月に飲む縁起物のお酒のことです。

本来、お屠蘇とは「屠蘇散」と呼ばれる数種類の材料を配合し漬け込んだお酒のことをいいます。しかし、現在は日本酒をお屠蘇として飲むことが一般的です。

新年の挨拶をした後、おせち料理を食べる前にお屠蘇がふるまわれることが多いでしょう。

そんなお屠蘇におすすめのお酒は古酒。古酒とは日本酒を熟成させたもので、通常の日本酒とは異なる独特の香りや味わいが魅力です。

古酒をお屠蘇にすれば、一年の無病息災も願えるうえに、おせち料理との相性も抜群。

お酒好きの両親や、来客が多い親戚などに喜ばれるでしょう。

\お年賀にぴったりのお酒をもっと見る/

縁起のいい食材を使った【お総菜】

お正月らしいものを贈りたい場合は、新年にぴったりな縁起のいい食材を使ったお惣菜はいかがでしょうか。

- 「めでたい」の縁起物である鯛

- 「うなぎのぼり」の語源となった鰻

- 「勝つ」を意味する鰹

- 夫婦円満の象徴とされるハマグリ

上記のような、縁起の良い食材を使ったお総菜は新年にぴったり。これらの食材を用いた高級お茶漬けセットなども人気があります。

縁起ものを喜んでくれそうなご年配の方のいる家庭などにおすすめです。

\上質お総菜ギフトはこちら!/

いくらあっても困らない【上質タオル】

新しい年を迎えたタイミングで新品のタオルをおろす方は多いもの。

お年賀に高級タオルを贈れば重宝されるでしょう。

糸と糸を紡いで作られるタオルは「縁を結ぶ」という意味を持つとされ、縁起の良さからもお年賀にふさわしいギフト。

食べものの好みがわからない相手へのお年賀としても、タオルはちょうどいい選択肢となりそうです。

カジュアルな関係の人には干支をモチーフにしたタオル、目上の方にはオーガニックコットン使用の今治タオルなど、関係性に合わせてテイストを変えるのがおすすめ。

これからも末長いお付き合いをお願いしたい方には、ワンランク上の高級タオルを検討してみてはいかがでしょうか。

お年賀の意味を正しく知り新年のご挨拶を

お年賀とは、新年のご挨拶に先方へ訪問する際、ご挨拶の品として贈るものです。

直接持参するなら早めの準備が大切。まずアポイントを取り、失礼なく渡せるように好適品を準備しましょう。

お年賀を贈る時期には地域性があるため、先方がお住まいの場所に合わせる配慮も必要です。

また、現代では配送サービスでお年賀の品を届けるケースも増えています。

お年賀の渡し方の詳しいマナーについては、以下の記事もご参照ください。

年末年始は休業している店が多いため、年内にお年賀ギフトを準備しておくのが安心です。

なにかと忙しい年末には、インターネットのギフト専門店を利用してお年賀ギフトを取り寄せしておくと便利でしょう。

ギフトの扱いに慣れた専門店なら、のし紙や挨拶状の手配もスムーズです。

今回ご紹介した情報を、お年賀選びにぜひお役立てください。

-2.jpg)

-5.jpg)