家族の終の棲家となった介護施設に向けて、「お世話になった感謝の気持ちを伝えたい」と考える人は少なくありません。

その際に悩ましいのが

「手ぶらで行くわけにもいかないけれど、何を持って行けばいいの?」

「そもそも受け取ってもらえるの?」

など、お礼の品物に関することです。

この記事では、家族が介護施設を退去したときのお礼の仕方について解説します。

合わせて介護施設へのお礼におすすめの品物も紹介していますので、参考にしてください。

目次

介護施設へのお礼は施設によって対応が異なる

まず注意しておきたいのが、介護施設によってお礼への対応は異なり、ルールで明確に禁止しているケースも存在することです。

施設内に「職員へのお礼は一切お受けしておりません」「心付けはお断りします」といった貼り紙がある施設では、お礼の品物を持参しても固辞される可能性があります。

施設側がお礼を受け取らない理由はいくつかありますが、本音としてあるのが「金品のやり取りで待遇が変わると思われては困る」「ほかの利用者さんに賄賂だと思われるとトラブルになりかねない」といった考えです。

その点、退去時であれば便宜を図ってもらうための品ではないと分かるため、受け取ってもらえることもあります。

現金や商品券などを贈るのは控える

ただしお礼の品物を贈る際は、現金や商品券、高額な品物などは避けましょう。

施設側を困らせてしまうだけでなく、のちのちトラブルの原因になることもあります。

お礼の品物は相手に負担を感じさせないことを重視し、常識に収まる範囲で菓子折りなどの消えものから選ぶようにします。

どうしても現金を贈りたい場合は?

お礼としてどうしても現金を贈りたいときは、施設への「寄付」や「寄贈」という形にするのもひとつの方法です。

正式に寄付の手続きを取ることで、税制上の優遇措置を受けられるケースもあります。

寄付や寄贈を受け付けているのか、受け付けている場合はどういった手続きを取ればよいのかは、あらかじめ介護施設に確認しておきましょう。

介護施設の職員個人にお礼は渡さない

介護施設へお礼をする際は、施設全体へのお礼という形を取るようにします。

ひとつの施設に長く入所していた場合、特定のケアマネジャーさんや介護士さんのお世話になることも珍しくありません。

しかし「一番お世話になった職員さんに対してお礼をしたい」という気持ちがあったとしても、個人あてに贈り物をするのはやめましょう。

職員さんが個人的に品物を受け取る行為は問題視されることが多く、迷惑をかけてしまいかねません。

お世話になった職員に手渡しするときも、「施設の皆さんで召し上がってください」と一言添えるようにします。

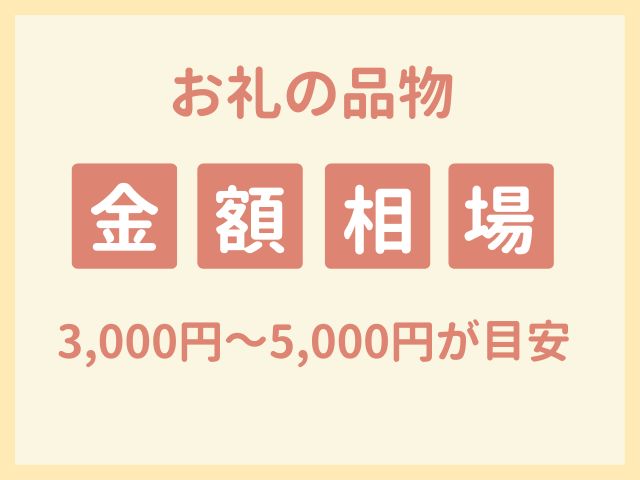

介護施設へのお礼の予算

介護施設を退去する際に渡すお礼の相場は、一般的に「3,000円~5,000円」ほどです。

そのうえで、なるべく施設で働く職員さん全員に行き渡る個数を用意しましょう。

一般的な介護施設には、ケアマネジャーさんや介護士さんのほか、事務員さんや調理スタッフさんなども在籍しています。

どのくらいの人数のスタッフがいるのかをさりげなく聞いておくと、品物を決めやすくなります。

どうしても人数が分からないときは、予算の範囲内でなるべく多めに入っているアイテムを選びましょう。

介護施設のお礼で避けた方がいいアイテム

介護施設の現場は常に忙しいため、お礼を贈るのであればスタッフさんの手を煩わせない品物を選ぶことが大切です。

ここでは、お世話になった介護施設にお礼をする際に、避けた方がいいアイテムについて解説します。

管理に手間がかかるもの

要冷蔵の生菓子や気温によっては溶けてしまうチョコレート、皮をむいたり切ったりする必要があるフルーツなど、管理に手間がかかる品物は避けましょう。

常温保存が可能でサッと食べられるものが適しています。

カステラやバウムクーヘンなども丸ごと入っているタイプは避け、カット済みで個包装になっているものを選びましょう。

賞味期限が短いもの

介護施設の職員さんは、基本的にシフト制で働いています。全員に行き渡るまでにどうしてもタイムラグが発生するため、お礼として贈る際は日持ちするものがおすすめです。

たとえば「ケーキ」や「シュークリーム」のようにクリームを使っている洋菓子、「大福」「おはぎ」といった水分量の多い和菓子は、基本的に賞味期限が短めです。

気遣いとして全員に食べてもらえない可能性があるものは避け、賞味期限が長いものをチョイスするようにします。

食べにくいものや手が汚れるもの

介護施設への贈り物は、休憩時や空き時間にサッとつまめるものが適しています。

フォークやスプーンがないと食べづらいもの、つまむと手が汚れてしまうものは避けましょう。

一例として、粉砂糖がまぶしてあるものやチョコレートでコーティングしてあるもの、崩れやすいクッキーなどは食べにくさを感じる人が多いため、あまりおすすめできません。

介護施設へのお礼におすすめアイテム4選

お礼の方向性がある程度決まったら、品物を具体的に決めましょう。

ここでは、介護施設へのお礼におすすめのアイテムを紹介します。

一口サイズで食べやすい「お菓子」

h2画像-1.jpg)

やさしい甘さがおいしい「お菓子」は、贈り物の定番のひとつ。

ホッとひと息つきたいときや疲れを感じたときに口にしてもらえば、気分転換にもなります。

介護職員は体力仕事でもあるので、「カステラ」や「ビスケット」など、食べ応えがあって腹持ちするものを中心に選びましょう。

手軽に糖分補給できるものとして「キャンディ」や「チョコレート」もおすすめですが、気温の高い時期は溶けてしまうこともあるため注意が必要です。

容量は1人に1個以上行き渡るよう、小さくても数がたくさん入っているものがおすすめです。

夜勤時の眠気覚ましになる「ドリンク」

「コーヒー」や「紅茶」といったカフェインが含まれる飲み物や「栄養ドリンク」などは、夜勤時の眠気覚ましにもなるため、何かと重宝されます。

コーヒーギフトを贈る場合は、お湯を注ぐだけでいいスティックタイプが便利です。

また、紙パックや缶に入った飲み切りサイズの「お茶」や「ジュース」なども勤務中の水分補給に役立ててもらえます。

幅広い年代のスタッフさん全員に好まれる品物というと、選ぶのが難しい部分もありますが、緑茶であれば好みが分かれにくいのもメリットです。

エネルギー補給ができる「スープ」

お菓子や飲み物といった定番品は、「ほかの利用者さんもお礼を渡していたら被ってしまうかも」と心配になることも。

そんなときは、小腹を満たせる「スープ」のギフトがおすすめです。

介護の現場では急な対応が必要になることも多く、準備に時間がかかる食べ物はあまり歓迎されません。

お湯を注ぐだけで作れるフリーズドライタイプのスープは、体力勝負の介護職員さんの強い味方。

お菓子と比べるとカロリーも高くないため、夜勤中でも気にせずに食べられます。

食べ応えのある「甘くないお菓子」

日持ちするお菓子には、「米菓」や「豆菓子」といった甘くないお菓子もあります。

海苔をまいた「おかき」や「せんべい」、塩気のきいた「ミックスナッツ」などは、甘いものが好きでない人も食べやすく、食べ応えがあるのが魅力です。

豆菓子は小袋に小分けになっている食べきりタイプのものを選びましょう。

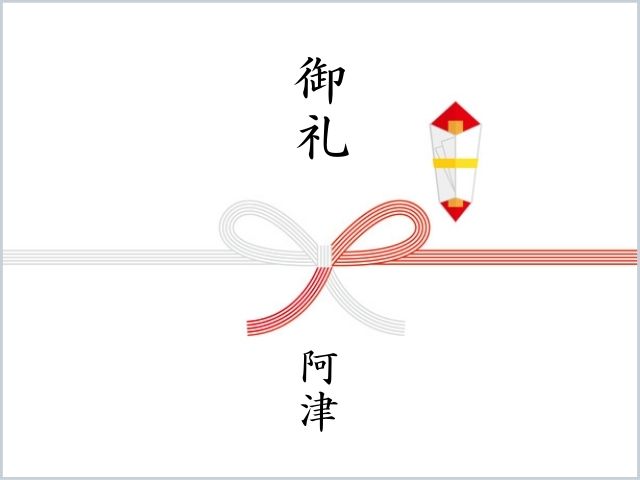

介護施設へのお礼の品には「のし」も忘れずに

亡くなったすえに介護施設を退所した場合でも、施設関係者あてのお礼に弔辞用の包装をする必要はありません。お礼の品にはのし紙をかけ、水引は蝶結び、表書きは「御礼」とします。

のし紙をかけるのが気になる場合は、のしと水引なしの「白無地の掛け紙(奉書紙)」、もしくは「白無地の短冊」を使うこともあります。

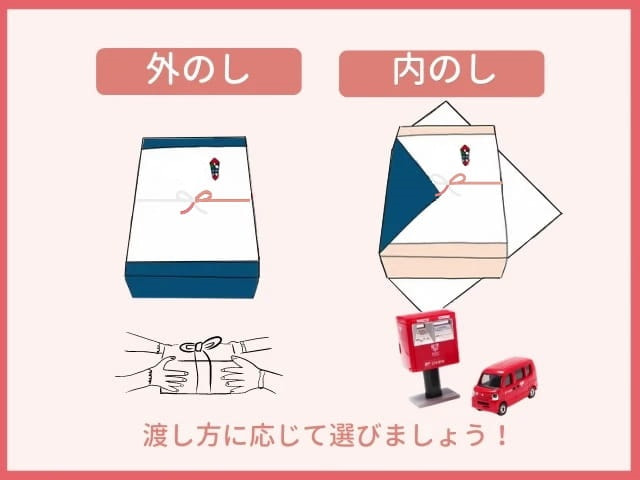

品物を直接手渡しする際は、包装紙の上からのし紙をかける「外のし」で対応しましょうしょう。

お礼状も一緒に添えよう

お世話になった介護施設へ贈り物をするときは、お礼状を添えましょう。言葉で表現することでよりいっそう感謝の気持ちを伝えられます。

その際、かしこまった長い文章にする必要はありません。たとえば故人が生前好きだったお菓子に添えて渡すのであれば、一例として以下のような文面がおすすめです。

介護施設の皆様へ

母が生前、大変お世話になりました。皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。きめ細かく、心のこもったケアをしていただき、母にとってはもちろん、私たち家族にとっても幸せな日々でした。

生前、母が好きだった◎◎のクッキーです。よろしければ皆さまで召し上がっていただければ幸いです。本当にありがとうございました。

大切なのは感謝の気持ち!介護施設へのお礼は柔軟に対応を

家族が長らくお世話になった介護施設を退去する際、「感謝の気持ちを込めてお礼をしたい」と考えるのは自然なことです。

ただしお礼を受け取ってもらえるか否かは、施設によって対応が異なる点に注意しておきましょう。

規則などを理由に受け取りを固持された場合は、お礼状のみ渡すなど柔軟な対応が求められます。

介護施設へお礼をするときは、ほかの利用者や見舞客がいないタイミングで手渡すといった周囲への配慮も必要です。

感謝の気持ちからの行動であっても、施設にとって迷惑にならないよう気を配りましょう。

お礼の品を選ぶときは、贈答品を専門に取り扱っているギフト専門店がおすすめです。

ギフタでは、介護施設へのお礼にぴったりのアイテムを探せるのに加え、商品選びやのしのマナーについて専任スタッフにメールで相談できます。

ぜひ商品のラインアップやサービスをチェックしてみてください。

-1.jpg)

-5.jpg)