出産内祝いを贈る際に、「仏滅」に出産内祝いを贈ってもよいか、というのは気になる点です。

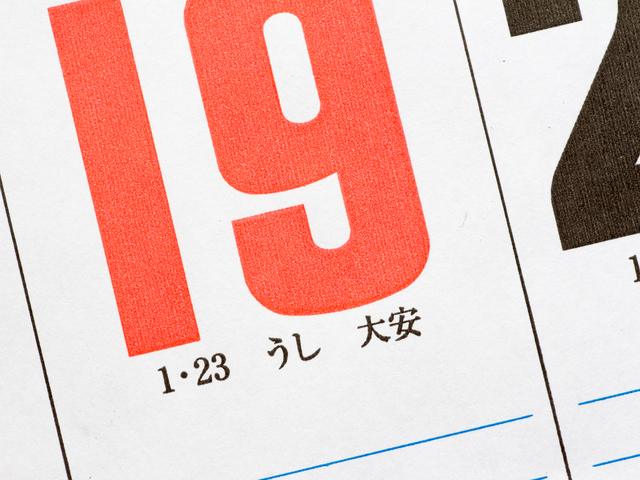

「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」と6つある六曜のうちで、特に有名なのが「仏滅」と「大安」。

この「仏滅」は「仏が滅びる」という字が使われていることからもわかるように「何をしてもあまりうまくいかない日」というイメージがあり、お祝いごとをするには縁起が悪いと気にする人も多くいます。

それでは、縁起のよい日というイメージが強い「大安」に内祝いを贈るべきなのでしょうか?

今回はそんな疑問を解消していきましょう。

▶GIFTA 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら

目次

出産内祝いを贈る日、六曜では「仏滅」「赤口」に注意

結婚式のときには「仏滅」を避ける人が多いですよね。逆に「大安」を選びたい人はたくさんいます。

六曜を気にする人が多いことは、結婚式を挙げる際の値段が「大安」の日には高額になり、「仏滅」のときには安価になることでもはっきりと分かります。

しかし、近年では 出産内祝いの場合にそこまで気にするケースは少なくなっている ようです。

とはいえ、内祝いを贈る日として六曜の中でも特にふさわしいとされる日はあります。年配の方の中にはお日柄を気にする人もいますので、内祝いはどの日がよいのか、どの日は避けたほうがいいのか確認していきましょう。

六曜の一種である仏滅とはどんな日?

六曜はもともとは中国から入ってきた概念です。昔は「仏滅」のことを「空亡」や「虚亡」と表現していたようです。

その時点では、現在思われているような「仏が滅びるほど悪い日」といった考えはありませんでした。今でも「一度滅んだあとに新しく生まれ変わる」といった考え方もあります。

また「仏滅」の後に「大安」になるため、「仏滅」の午後はどんどん運気が上がっていく、ともいわれています。縁起が悪いとして広く知られているため避けた方が無難ではありますが、もし「仏滅」に内祝いを贈ることになったら午後に贈ると良いでしょう。

▶GIFTA 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら

仏滅は避けるのが無難。ただし無理して避けなくてもOK

「仏滅」は縁起のよくない日として世の中に広く知られていますので、六曜まで配慮をしたいなら避けたほうが無難です。

ただし、 先方と直接会える日が「仏滅」しかなかった場合は無理をして避けなくても問題ない といえます。

それよりも出産内祝いを贈るタイミングが遅くなってしまう方が失礼に当たる可能性があるため、日柄はあまり気にせずに贈りましょう。

その際に「仏滅を避けようかと思いましたが、この日しか予定が合わなかったので…」と一言添えておくと先方に気遣いが伝わるでしょう。

▶GIFTA 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら

赤口もお祝い事には向かない

陰陽道の「赤舌日」に由来しているとされています。

もともとは「仏滅」以上に大凶の日であるとされていました。

火や血液など赤色に関係があるものに注意が必要な日で、刃物でケガをすると赤い血が流れることから刃物にも気を付けたいところです。

内祝いを贈るなら「赤口」の日もなるべく避けたほうがよいでしょう。

▶GIFTA 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら

出産内祝いを贈るなら大安が一番?

それでは、出産内祝いを贈るのに一番縁起のよい日はいつなのでしょうか?

六曜の中でも縁起のいい大安

六曜の中でも「大安」は縁起のよい日として広く知られていますね。

「大安」はその字のとおり「大いに安し」という意味で、何をするとしても縁起がよい日 だといわれています。どんなお祝い事にでも向いている日なので出産内祝いを贈る日としても選ばれています。

内祝いなら友引が一番ふさわしい

「大安」はどんなお祝い事にも向いている日ですが、出産内祝いを贈るのであればさらに縁起がよい日があります。

それが「友引」です。

「友引」は 「親しい人たちを引き寄せる」という意味や「幸せを分かち合う」という意味 があります。

内祝い自体にも本来は「身内にあったおめでたいことのおすそ分け」というメッセージがあるため、「友引」の言葉のイメージとぴったりです。

よいタイミングを選ぶ余裕があるときには 一番目の候補に「友引」を、二番目の候補に「大安」を 選ぶとよいでしょう。

▶GIFTA 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら

仏滅よりNG? 出産内祝いを贈るのは避けた方がよいタイミング

出産内祝いを贈る際、六曜(仏滅・赤口)にも配慮すべきですが、それ以上に気を付けるべきタイミングがあります。

内祝いを贈るのに向かない時期を確認していきましょう。

1.相手が忌中のタイミング

出産祝いはいただいたけれど、その後相手の身内に不幸があった場合は、内祝いを贈るのを控えましょう。

おそらく先方は「お祝い」の気分ではないでしょうし、こちらとしても気になってしまいます。

相手が弔事や忌中に入ってしまったときには内祝いのタイミングを遅らせたほうがよいでしょう。

ただし内祝いを贈るのが遅くなってしまうので、その場合には先に電話を入れておくことをおすすめします。

「お祝い」ではなく、「お礼」の電話だというイメージでお話するとよいでしょう。

実際に内祝いを贈るのは、遺族が喪に服す期間(忌中)を終えてからにしましょう。

喪中:忌中を含む一年間

基本的には忌中を過ぎれば、内祝いを贈ってもいいとされています。

しかし「お祝い」という言葉が相手に不快に思われないように配慮し、贈り物につけるのし紙の表書きは「御礼」と書いて贈ることをおすすめします。

2.お盆やお彼岸の時期

お盆の時期は地域によって違いますが、多くの地域では月13日から8月16日前後、沖縄などでは7月15日前後に行われます。

あの世から帰ってくるご先祖様を迎え入れて供養する時期とされています。

また、 お彼岸も同様 の意味があります。

「お盆には絶対に祝いごとをしてはいけない」とは言い切ることはできません。

ただし、お盆にお祝いの行事を行ったり、お祝いの品を贈ったりすることを不快に感じ、「ご先祖様のことを差し置いて失礼だ」と怒る人がいるのも事実です。

トラブルを避けるためにも、お盆やお彼岸の時期のお祝いは極力避けるべきだと言えます。

3.相手に事故や病気、ケガなどがあったとき

内祝いを贈る相手が事故でケガをしたり病気で入院してしまったりなど、相手に良くないことが起こっているときも「お祝い」の気分にはならないでしょう。

このときも内祝いを贈るのは避けた方が無難です。

そのような場合には、落ち着いたころを見計らって一度連絡を入れ、相手の健康状態を確認したうえで内祝いを贈ることをおすすめします。

▶GIFTA 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら

まとめ

▶GIFTA 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら

このように、現代では出産内祝いを贈るタイミングとして「仏滅」がそこまで気にされているわけではありません。それよりも内祝いを贈るのが遅くなってしまわないことや、相手が喪中のタイミングに贈らないように気を付けたほうがよいでしょう。

また、内祝いを直接手渡しすることができずに郵送で配達してもらう場合には、配送上の都合もあるため「仏滅」などはあまり気にされなくなるようです。

これらの情報を参考に、失礼のない出産内祝いを贈りましょう。

GIFTA(ギフタ)おすすめ!出産内祝いで人気のカタログギフト

ここからは、GIFTA(ギフタ)で出産内祝いをする方が贈っている人気のカタログギフトを紹介します。

メーカー公式・コスパ重視カタログ

※割引価格で購入したことは贈り先様にはわかりません

■定価から最大48%割引。メーカー公式・最新版のカタログギフトをネット直販ならではの卸価格でご提供。

■「予算内でワンランク上の贈り物ができた」と、多くのお客様から好評をいただいています。

プレミアムカタログギフト

※割引価格で購入したことは贈り先様にはわかりません

■一流ホテルでも取り扱われるハイクオリティーのカタログギフトをお値打ち価格でご用意しました。

ハーモニック「やさしいみらい」

■SDGsをコンセプトにしたカタログギフト。オーガニックコスメ・美容グッズ・ファッションアイテム・国産グルメセットなど、ナチュラル素材にこだわった女性に人気のアイテムが充実しています。

リンベル「麗(うらら)」

■目上の方・ご高齢の方への贈り物におすすめ。高級感ある和装表紙で、一流ブランド・メーカーの品を集めた最高品質のカタログギフトです。

ハーモニック「おいしいお肉の贈り物」

■ブランド和牛や各地の地鶏、高級ハム・ソーセージなどお肉に特化し美味を集めたカタログギフト。ファミリー向けの贈り物としても人気です。

リンベル「47CLUB(よんななくらぶ)」

■日本各地の地方新聞社が推薦する「地元のおすすめグルメ」を掲載。読んでも楽しいグルメ通向きカタログギフト。

アデリー「すいーともぐもぐ」

■有名パティシエの焼菓子から老舗店和菓子まで!かわいい絵本のようなスイーツ専門のカタログギフトです。お子様がいるご家庭や少額の返礼品にどうぞ。

ハーモニック「ファインチョイス」

■シリーズ最大530ページ・掲載アイテム数2500点以上と業界最大級。デパートのギフトサロンでも販売されている、高品質で装丁も華やかなカタログギフトです。